EIN FESTIVAL FÜR EMILIE MAYER

mit der Akademie für Alte Musik Berlin

Als „Europas größte Komponistin“ bezeichnet der Titel einer aktuellen Biografie die Wahlberlinerin Emilie Mayer (1812–1883), die Mitte des 19. Jahrhunderts auch im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt unweit des Pierre Boulez Saals Furore machte. Doch nach ihrem Tod geriet sie schnell in Vergessenheit. Während Mayers Lieder und Kammermusik seit einiger Zeit wieder häufiger zu hören sind, hat die Wiederentdeckung ihres symphonischen Schaffens gerade erst begonnen. Die Akademie für Alte Musik Berlin bietet dazu nun in bislang einmaligem Umfang Gelegenheit: In drei Konzerten erklingen alle überlieferten Orchesterwerke der Komponistin, die dafür eigens aus den Handschriften erschlossen werden.

DIE KONZERTE

Fr, 24. Oktober 2025 19:30 Uhr

AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN & BERNHARD FORCK

Ouvertüre d-moll

Symphonie Nr. 1 c-moll

Ouvertüre C-Dur

Symphonie Nr. 2 e-moll

Di, 28. Oktober 2025 19:30 Uhr

AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN, BERNHARD FORCK & ALEXANDER MELNIKOV

Ouvertüre D-Dur

Konzert für Klavier und Orchester B-Dur

Symphonie Nr. 3 C-Dur „Militaire“

Sa, 1. November 2025 19:30 Uhr

AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN & BERNHARD FORCK

Faust-Ouvertüre op. 46

Symphonie Nr. 6 E-Dur

Symphonie Nr. 7 f-moll

* Die Konzerte werden am 11. und 30. November 2025 sowie am 7. Januar 2026 jeweils um 20 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur gesendet.

HINTER DEN KULISSEN

Während der Proben zum Festival für Emilie Mayer sprachen wir mit Bernhard Forck, dem Konzertmeister der Akademie für Alte Musik Berlin, über die Wiederentdeckung der Komponistin, ihre außerordentliche Persönlichkeit, die revolutionäre Zeit, in der sie lebte, und ihre Werke, die im Pierre Boulez zu hören sein werden.

WER WAR EMILIE MAYER?

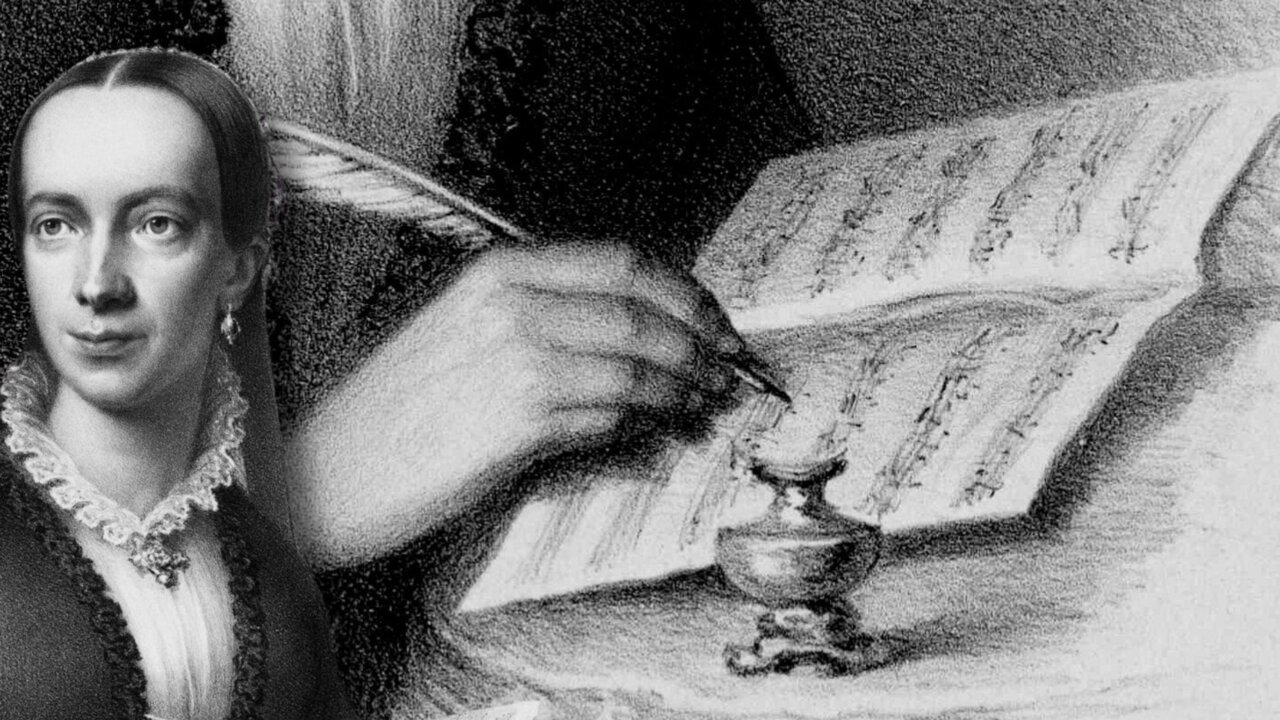

Emilie Mayer, undatierte Lithografie (© Österreichische Nationalbibliothek)

Eine wegweisende Komponistin des 19. Jahrhunderts

Emilie Mayer (1812–1883) war eine der wenigen Frauen im Deutschland des 19. Jahrhunderts, die das Komponieren zu ihrem Beruf machte. In einer Zeit, in der Frauen öffentliches Wirken weitgehend verwehrt war, entschied sie sich für eine musikalische Laufbahn – sie heiratete nie und widmete ihr Leben ganz der Kunst.

Emilie Mayers Geburtsort Friedland in Mecklenburg um 1900. (© Creative Commons)

Von der Apothekerstochter zur Symphonikerin

Geboren im mecklenburgischen Friedland als Tochter eines Apothekers, erhielt Mayer Unterricht beim örtlichen Organisten und zeigte schon früh erstaunliche Zielstrebigkeit. Als sie nach Stettin (heute Szczecin) zog, um bei dem Komponisten Carl Loewe zu studieren, der später einer ihrer wichtigsten Förderer wurde, hatte sie bereits zahlreiche Werke geschrieben. Dort wandte sie sich groß besetzten Orchesterwerken zu – für eine Frau ihrer Zeit nahezu unerhört.

Berlin im Jahr 1846 (© Zentral- und Landesbibliothek Berlin)

In die Großstadt

Mayer kam kurz nach der Revolution von 1848 nach Berlin und trug sich selbstbewusst als „Componistin“ in das offizielle Adressbuch der Stadt ein. Sie organisierte und finanzierte Aufführungen ihrer eigenen Werke im Königlichen Schauspielhaus (dem heutigen Konzerthaus) am Gendarmenmarkt, nur wenige Schritte von ihrer Wohnung in der Markgrafenstraße entfernt. Ihre Musik wurde von der Kritik positiv aufgenommen und verschaffte ihr große Anerkennung: Sogar das Königspaar besuchte eine ihrer Aufführungen.

Der Berliner Gendarmenmarkt mit dem Königlichen Schauspielhaus (Mitte), um 1856/58 (© Stadtmuseum München)

Geschickte Netzwerkerin

Emilie Mayer etablierte sich erfolgreich in der Berliner Musikwelt und darüber hinaus; sie korrespondierte mit Verlegern und Veranstaltern, um ihre Werke auf die Bühne zu bringen. In Berlin lernte sie den Militärkapellmeister Wilhelm Wieprecht kennen, der mit seinem Orchester die Symphonie Nr. 3 „Militair“ (mit Piccoloflöte, Triangel und Großer Trommel) aufführte – die erste Symphonie Mayers, die in Berlin zu hören war. Neben der Musik war Emilie Mayer auch als bildende Künstlerin aktiv: Aus Brotteig stellte sie beeindruckende Skulpturen her, die sie an einflussreiche Adelige verschenkte – und sich damit auch in aristokratischen Kreisen einen Namen machte.

Emilie Mayers handschriftliche Partitur ihrer Symphonie Nr. 2 e-moll (© Staatsbibliothek Berlin)

Wiederentdeckung einer einzigartigen musikalischen Stimme

Nach ihrem Tod geriet Mayer in Vergessenheit, doch seit einigen Jahren wird ihre Musik neu entdeckt und wieder häufiger aufgeführt. Gelegentlich ist sie als „weiblicher Beethoven“ bezeichnet worden – ein irreführender Vergleich: Zwar steht sie in der Tradition der Wiener Klassik, ließ sich aber genauso von Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn und Gioachino Rossini inspirieren und fand eine unverwechselbare, eigenständige musikalische Sprache. Anlässlich der Konzertreihe im Pierre Boulez Saal (und einer damit verbundenen Aufnahme) hat die Akademie für Alte Musik Berlin aus Mayers Manuskripten, die in der Staatsbibliothek Berlin aufbewahrt werden, eine Neuausgabe ihrer erhaltenen symphonischen Werke erstellt und erweckt so eine einzigartige musikalische Stimme wieder zum Leben.

Mit freundlicher Unterstützung der LOTTO-Stiftung Berlin und der Freunde und Förderer der Akademie für Alte Musik Berlin.

|

|