Christian Tetzlaff Violine

Elisabeth Kufferath Violine

Hanna Weinmeister Viola

Tanja Tetzlaff Violoncello

Programm

Joseph Haydn (1732–1809)

Streichquartett f-moll Hob. III:35 op. 20 Nr. 5 (1772)

I. Allegro moderato

II. Menuetto – Trio

III. Adagio

IV. Finale. Fuga a due soggetti

Alban Berg (1885–1935)

Streichquartett op. 3 (1910)

Langsam – Mäßige Viertel

Pause

Arnold Schönberg (1874–1951)

Streichquartett Nr. 1 d-moll op. 7 (1904–05)

I. Nicht zu rasch

II. Kräftig

III. Mäßig langsame Viertel

IV. Mäßig – Heiter

Alban Berg

Wien – Bühne für das Streichquartett

Viele Wege begannen in Wien. Vor allem in den Künsten darf die Stadt an der Donau für sich in Anspruch nehmen, zu verschiedenen Zeiten Ausgangs-, Dreh- und Angelpunkt gewesen zu sein. Das gilt auch und besonders für die Gattung des Streichquartetts, der Joseph Haydn hier eine neue, eigene Form verlieh und diese mit einer Fülle von Ideen zur ersten Blüte brachte. Es folgten Mozart und Beethoven, es folgte der Wiener Franz Schubert – und über Brahms wurde der Staffelstab schließlich an den Kreis um Arnold Schönberg weitergegeben, der dem Streichquartett mit maßgeblichen Gattungsbeiträgen den Weg ins fortgeschrittene 20. Jahrhundert wies.

Essay von Michael Horst

Wien – Bühne für das Streichquartett

Werke von Haydn, Berg und Schönberg

Michael Horst

Viele Wege begannen in Wien. Vor allem in den Künsten darf die Stadt an der Donau für sich in Anspruch nehmen, zu verschiedenen Zeiten Ausgangs-, Dreh- und Angelpunkt gewesen zu sein. Das gilt auch und besonders für die Gattung des Streichquartetts, der Joseph Haydn hier, anknüpfend an die Ausläufer des Barock, eine neue, eigene Form verlieh und diese mit einer Fülle von Ideen zur ersten Blüte brachte. Es folgten Mozart und Beethoven, es folgte der Wiener Franz Schubert – und über Brahms wurde der Staffelstab schließlich an den Kreis um Arnold Schönberg weitergegeben, der dem Streichquartett mit maßgeblichen Gattungsbeiträgen den Weg ins fortgeschrittene 20. Jahrhundert wies.

Nicht zu vergessen ist auch die Rolle Wiens als Bühne für Komponist:innen: Schon Beethoven profitierte von Können und Wagemut des Geigers Ignaz Schuppanzigh und seines Quartetts, das sich von der Kühnheit neuer Kompositionen nicht abschrecken ließ und zum wesentlichen Motor der Uraufführungen von Beethovens Quartetten wurden. Hundert Jahre später war es das Rosé-Quartett um Arnold Rosé, den Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, das sich unermüdlich für die Werke der Zeitgenossen einsetzte – allen polemischen Auseinandersetzungen in Publikum und Presse zum Trotz. Manche Komponisten griffen auch selbst zum Instrument. Ein Quartett der besonderen Art bildeten die vier Musiker, die sich in Wien um 1787 versammelten: Haydn an der Violine, Mozart an der Viola, dazu die damals ebenso renommierten Komponisten Carl Ditters von Dittersdorf und Johann Baptist Vanhal. Gespielt wurden die jüngsten Werke der Beteiligten.

Damals hatte Haydn seiner imposanten Reihe an Quartetten gerade erst die sechs Werke op. 50 hinzugefügt; 16 Jahre zuvor, 1772, waren die Quartette op. 20 entstanden, die einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung des „klassischen“ Quartetts markieren. Die viersätzige Form hatte sich inzwischen zwar etabliert, doch der Inhalt ließ noch weiten Raum zum Experimentieren – Haydn nutzte ihn in beispielhafter Weise. „Hier ringt ein Geist in frühlingshaftem Drängen um stärkste Vertiefung und Verinnerlichung des Ausdrucks“, schrieb Karl Geiringer bewundernd in seiner 1941 erstmals erschienenen Haydn-Biografie, „und es darf nicht wundernehmen, daß sich Beethoven das erste Werk aus diesem bedeutsamen Zyklus eigenhändig abgeschrieben hat.“ Haydn spielt in den Quartetten op. 20 mit einer auffällig breiten Palette an musikalischen Möglichkeiten: Die Tempovorgaben reichen vom ausdrucksstarken Adagio, bisweilen noch verstärkt durch den Zusatz „affettuoso“ (leidenschaftlich), bis zum rasanten Presto; darüber hinaus finden sich gleich zwei Quartette in Moll-Tonarten, und der bewusste Rückgriff auf barocke Gelehrsamkeit spiegelt sich in der Wahl einer Fuge als Schlusssatz – wie etwa im heute zu hörenden Streichquartett f-moll op. 20 Nr. 5.

In sehr gemäßigtem Tempo eröffnet Haydn dieses Quartett. Der melancholische Grundcharakter wird nicht pathetisch aufgeladen, wie es die ungewöhnliche Tonart f-moll nahelegen könnte, sie erfährt aber auch nur selten Aufhellungen. Die Durchführung ist ebenso von Chromatik durchsetzt wie die ausgedehnte Coda, die nach einem letzten dramatischen Ausbruch überraschend im piano schließt. Ebenfalls in f-moll steht das schlichte Menuett, das ohne Zäsur in den graziösen Trio-Satz in F-Dur übergeht. Dieser heitere Tonfall prägt auch das Adagio im sanft schwingenden Sechsachteltakt, dem die erste Violine mit ihren kapriziösen Verzierungen besonderen Reiz verleiht. Unerwartet folgt darauf das Moll-Finale, eine Doppelfuge, in der Haydn den barocken Gestus souverän mit klassischer Spielfreude zu verbinden versteht.

„…daß ich von diesem Abend den Vogel abgeschossen habe“

Um mehr als eineinhalb Jahrhundert in Richtung Gegenwart versetzt uns das zweite Werk des heutigen Programms ins Jahr 1923. Am 3. August schreibt Alban Berg seiner Frau Helene aus Salzburg begeistert von einer Aufführung seines Streichquartetts op. 3: „Der I. Satz verklang in der erheben[d]sten Stimmung. Mäuschen Stille im Publikum, eine kurze Athempause der Quartettleute u. weiter ging’s. Nach Schluß setzte allgemeiner, geradezu frenetischer Beifall ein […] nicht ein Zischlaut. […] Allgemein hieß es, daß ich von diesem Abend den Vogel abgeschossen habe.“ Berg berichtet von viel anwesender Prominenz an Kritikern, Kollegen und Verlegern sowie dem großen Interesse an dem neuen Werk. Am Ende des langen Briefes resümiert er leicht ironisch: „Alles ist paff, daß das Quartett 13 ½ Jahre alt ist!“

Tatsächlich hatte der Komponist lange auf diesen Erfolg warten müssen: Denn bereits im Frühjahr 1910, als Berg die letzten Kompositionen unter den Fittichen seines Lehrers Arnold Schönbergs schrieb, war das zweisätzige Werk entstanden. Die Uraufführung im April 1911 stand jedoch unter einem unglücklichen Stern, denn das Rosé-Quartett, prominenteste unter den zeitgenössischen Formationen, hatte kurz zuvor abgesagt, so dass ein ad hoc gebildetes Ersatz-Quartett einsprang – mehr oder weniger unvorbereitet. Noch 1922 erinnerte sich Berg, dass das Werk seinerzeit „verhöhnt und verlacht“ worden sei; weitere Aufführungspläne zerschlugen sich. Erst 1920 – die Komposition der Oper Wozzeck, die Berg den endgültigen Durchbruch als Komponist bescheren sollte, war bereits weit fortgeschritten – entschloss er sich, das Quartett endlich drucken zu lassen: „Ich habe mir durch den Verkauf von ein paar antiquen Sachen aus meinem Hausrath Geld verschafft u. dieses Geld für die Herausgabe meines Quartetts und der Clarinettenstücke verwendet“, schrieb er an den Komponistenfreund Anton Webern. Der Berliner Verlag Robert Lienau übernahm den Verkauf. Schönberg erhielt zu Weihnachten ein Exemplar der Partitur als Geschenk.

Das Quartett zeigt bereits jene unverwechselbare Mischung aus expressiver Dichte, klarer Konstruktion und melodischer Sinnlichkeit, die Berg bis zu seinen reifen Werken wie dem Violinkonzert nicht mehr grundsätzlich verändern sollte. Die intensive Ausdruckskraft seiner Musik schließt immer ein gewisses Maß an Wiener Idiom mit ein; in die kontrapunktische Verflechtung der Stimmen werden bewusst Inseln des Innehaltens eingebaut. Erstaunlich ist das Gespür des Komponisten für die innere Dramaturgie: Spannung und Entspannung, dazu der Gegensatz von Forte und Piano verbinden sich zu einem homogenen Gefüge, in dem jede Stimme als gleichberechtigter musikalischer Partner fungiert.

Dabei setzt Berg auf eine bis dahin unbekannte Präzision der klanglichen Vorgaben: Seine Partitur verlangt neben dreifachem und vierfachem Pianissimo, Flageoletts und Verwendung des Dämpfers auch das Spiel am Griffbrett oder am Steg und schreibt des Öfteren die Wahl der Saite vor. Auf diese Weise wird das Klangbild beträchtlich erweitert und verfeinert. In harmonischer Hinsicht stellt das Quartett ein Werk des Übergangs dar: Bereits konsequent atonal angelegt, basiert es auf einer Vielzahl von prägnanten melodischen und rhythmischen Figuren – nicht zufällig rundet die solistische Quintole (fünftönige Figur), mit der die zweite Violine zu Beginn einsetzt, den 20-minütigen Bogen des Werks ab, wenn sie im Schlusstakt ein allerletztes Mal in vierfacher Verdichtung aller Instrumente erklingt.

„…weitgespannte Melodik über reich bewegter Harmonie“

Dem Streichquartett Nr. 1 von Arnold Schönberg widerfuhr ein ähnliches Schicksal wie dem Werk Bergs. Wieder war es das Rosé-Quartett, das sich für die Komposition einsetzte, doch trotzdem endete die Uraufführung im Wiener Bösendorfer-Saal am 5. Februar 1907 in einem Tumult, wie Paul Stefan, ein früher Chronist des Schönberg-Kreises, berichtet: „Das Werk schien vielen unmöglich, und sie verließen während des Spiels den Saal; ein besonders witziger sogar durch den Notausgang. Als auch nachher noch vernehmlich gezischt wurde, ging Gustav Mahler, der unter dieser Zuhörerschaft saß, auf einen der Unzufriedenen los und sagte in seiner wunderbar tätigen Ergriffenheit und gleichsam für die entrechtete Kunst aufflammend: ‚Sie haben nicht zu zischen!‘“ (Anlässlich der Premiere von Schönbergs Zweiten Streichquartett einige Jahre später sollte der Widerspruch aus dem Publikum allerdings noch ganz andere Ausmaße annehmen.)

Nicht erst aus dem Abstand von 100 Jahren lässt sich dieser Tumult kaum nachvollziehen. Schönberg ist in seinem Streichquartett Nr. 1 noch weit entfernt von der Zwölftontechnik und selbst von der Atonalität, die harmonischen Bezüge sind mehr oder weniger klar erkennbar. Nicht nur basiert es auf der Tonart d-moll – es kommen erstaunlich „altmodische“ Terz- und Sextakkorde vor, wie etwa im langsamen Abschnitt oder am Schluss, der sich in reinem D-Dur auflöst. Weitaus irritierender wirkte womöglich Schönbergs Entscheidung, ein Werk von fast 45 Minuten Spieldauer pausenlos durchlaufen zu lassen, auch wenn der Komponist immer wieder betonte, die traditionelle viersätzige Gesamtstruktur – schneller erster Teil, Scherzo plus Trio, Adagio und Finale – beachtet zu haben. Die Abschnitte sind allerdings durch kurze und prägnante Überleitungen miteinander verbunden und bilden so eine zusammenhängende Einheit.

Im Rahmen der ersten Schallplatten-Gesamtaufnahme aller vier Quartette durch das Kolisch-Quartett hat Schönberg 1936 selbst ausführliche schriftliche Einführungen verfasst. Demnach sei es ihm in seinem Opus 7 darum gegangen, die „großen musikalischen Neuerungen meiner Zeit“ zusammenfassen: „Dazu gehörten: der Aufbau sehr großer Formen; weitgespannte Melodik über einer reich bewegten Harmonie und neuen Klangschritten; und eine Kontrapunktik, die die Probleme löste, die sich aus den überbürdeten, individualisierten, sich frei in entfernteren Regionen der Tonalität bewegenden und häufig in vagierenden Harmonien zusammenklingenden Stimmen ergeben hatten.“ Was Schönberg hier so kompliziert formuliert, macht die große Herausforderung für den Komponisten deutlich: Die einzelnen Stimmen sind absolut eigenständig und gleichberechtigt, aber auch in harmonischer Hinsicht immer wieder so frei gestaltet, dass es eines starken ordnenden Prinzips bedarf, um die auseinanderstrebenden Elemente zusammen zu zwingen.

Schönberg sieht dieses Prinzip in der Variation, welche dem gesamten Werk seine innere Struktur gibt: Das weit ausschwingende, asymmetrische d-moll-Thema des Anfangs wird zum Ausgangspunkt der Partitur. So unterschiedlich die einzelnen Abschnitte in Tempo und Rhythmik auch sein mögen, so nimmt das Tonmaterial immer wieder Bezug auf dieses Eingangsthema – das darüber hinaus in kaum veränderter (und somit wiedererkennbarer) Form mehr als einmal auftaucht. Ein weiterer Aspekt sind die Querverbindungen innerhalb des Werkes. Das Thema des Scherzos etwa wird bereits im ersten Teil eingeführt, erklingt allerdings erst im Scherzo im charakteristischen Dreivierteltakt. Das Thema des Rondo-Finales mit seinen markanten fallenden Intervallen wiederum ist ganz unzweifelhaft ein „Ableger“ des Adagio-Satzes. Auf diese Weise schafft Schönberg in verschiedenster Hinsicht ein Beziehungsgeflecht, das dem Werk Zusammenhalt verleiht. Schönberg war ein großer Bewunderer der Variationskünste von Johannes Brahms. Hier knüpft er nahtlos an dessen Vorgaben an und ebnet zugleich den Weg zu den neuen Variationsprinzipien der Zwölftontechnik.

Der Berliner Musikjournalist Michael Horst arbeitet als Autor und Kritiker für Zeitungen, Radio und Fachmagazine. Außerdem gibt er Konzerteinführungen. Er publizierte Opernführer über Puccinis Tosca und Turandot und übersetzte Bücher von Riccardo Muti und Riccardo Chailly aus dem Italienischen.

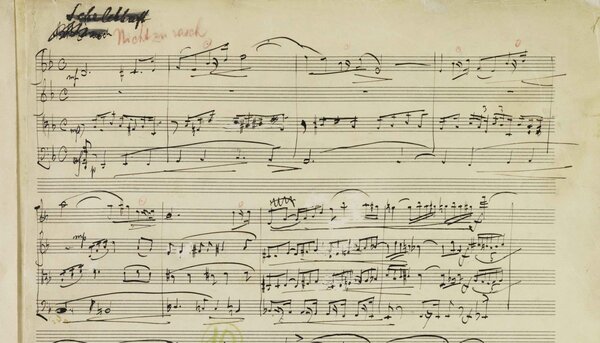

Schönbergs Autograph seines Streichquartetts Nr. 1 (© Arnold Schönberg Center Wien)

Aspects of the String Quartet

Joseph Haydn has commonly, if erroneously, been dubbed “the father of the symphony.” He could, with far more justification, be called the father of the string quartet, a form he almost single-handedly raised from humble origins in the outdoor serenade to a supreme vehicle for sophisticated musical discourse. The Tetzlaff Quartett pairs his String Quartet Op. 20 No. 5 with works by Arnold Schoenberg and his disciple Alban Berg who pushed the limits of tonality and tradition nearly a century after Haydn's death.

Program Note by Richard Wigmore

Aspects of the String Quartet

Works by Haydn, Berg, and Schoenberg

Richard Wigmore

A Spirit of Adventure

Joseph Haydn has commonly, if erroneously, been dubbed “the father of the symphony.” He could, with far more justification, be called the father of the string quartet, a form he almost single-handedly raised from humble origins in the outdoor serenade to a supreme vehicle for sophisticated musical discourse. Haydn’s three sets of works composed between 1769 and 1772—Op. 9, Op. 17, and Op. 20—mark the string quartet’s coming of age. The Op. 20 Quartets, especially, explore the medium’s potential in a new spirit of adventure, with each player accorded a vital, distinct identity.

Matching Haydn’s cultivation of the minor mode in his symphonies of the early 1770s, Op. 20 contains, uniquely, two quartets in minor keys: the quirkily volatile No. 3 in G minor, and No. 5 in F minor, the most somber of all Haydn quartets. In the opening Moderato, the elegiac main theme is immediately repeated in embellished form, then more radically recast when it appears in the major key. Unusually for Haydn at this period, there is a distinct second theme, initiated by a confident octave leap before petering out inconclusively. The central development, beginning with a sequential expansion of the main theme, varies rather than truly develops the material. Rigorous thematic argument is reserved instead for the coda, where Haydn expands a moment of harmonic mystification in the exposition and then works a fragment of the second theme to an impassioned, even tragic, climax.

The powerful minuet contrasts a strenuous forte statement with a plaintive piano answer, which Mozart perhaps remembered in the minuet of his G-minor String Quintet. After this almost unrelieved emphasis on F minor, the F-major trio brings harmonic balm, though with its irregular phrase lengths it is not quite as innocent as it first appears. F major returns in the limpid Adagio, whose guileless siciliano theme is freely varied with quasi-improvisatory arabesques from the first violin. The closing fugue, initiated by a common tag used by Handel in Messiah (“And with His stripes”) and by Mozart in the Kyrie of the Requiem, is the most austerely Baroque of Op. 20’s three fugal finales. Haydn elaborates the two subjects with every contrapuntal trick of the trade: inversion, stretto (i.e., with thematic entries piling in on top of each other), and, near the end, a climactic fortissimo canon between first violin and cello, all the more dramatic after so much hushed, tense sotto voce.

“Love Speaks in It…”

Nearly a century after Haydn’s death, Arnold Schoenberg had crossed the boundary from tonality to atonality in his Second String Quartet of 1907–8. His student Alban Berg followed suit, first with the Four Songs Op. 2, then with his String Quartet of 1910. A Viennese neighbor of Berg’s widow, Helene, claimed that Helene dictated to her an account of the Quartet’s origins: “The inspiration for Alban Berg’s Op. 3 was based on the following events: It was at my parents’ house in 1908… My sister and I … had many suitors, and one of these was Alban. When my father noticed this, he forbade Berg to visit us, because Alban was prone to illness (he had been an asthmatic since his fifteenth year) and had a profession (musician and composer) which didn’t suit my down-to-earth father…. The separation hit Alban and me profoundly. Thus the Op. 3 Quartet came into being. Love speaks in it, and jealousy and indignation over the injustice that was done to us and to our love.”

While there is no documentary support for Helene’s story, it does tally with Berg’s liking for hidden programs, and with the music’s expressive world, which veers between brooding melancholy, defiance, violence (as at the start of the finale), and aching lyricism.

The Quartet’s dissolution of tonality is matched by an equally original treatment of texture. Berg pushes the string medium’s sonic possibilities to extremes, using expressionistic playing techniques like bowing on the bridge and on the fingerboard. But for all its neurotic fragmentation, the work is firmly rooted in traditional structures. The first of the two movements, in sonata form, evolves through continual variation of the opening idea: a sustained theme on the second violin, outlining a whole-tone scale plus one displaced note, and staccato figures in viola and cello. Launched by a bold refrain theme, the finale combines elements of sonata and rondo, yet also further develops material from the first movement. Berg reinforces the interdependence of the two movements by quoting the Quartet’s opening theme towards the end of the finale and again in the very last bars.

Not surprisingly, the work baffled and outraged listeners when it was premiered in the Vienna Musikverein on April 24, 1911. Schoenberg, though, reacted enthusiastically: “This Quartet has surprised me in the most incredible way by the richness of its language and its absence of constraint, the thrust and assurance of the discourse, its careful elaboration and significant originality.” Twelve years later Berg slightly revised the Quartet for a performance at the inaugural gathering of the International Society for Contemporary Music in Salzburg. The upshot was his first public triumph. As the composer wrote to Helene, “They played with indescribable beauty… I reveled in the lovely sounds, the solemn sweetness and ecstasy of the music… At the end there was almost frantic general applause…”

Pushing the Limits of Tonality

Arnold Schoenberg, the arch-subverter of musical tradition, always vehemently denied that he was a revolutionary. He was, he protested, merely perpetuating the great Austro-German tradition from Bach through the Viennese classics to Brahms, Wagner, and Mahler. When his early works—above all Verklärte Nacht of 1899—were praised at the expense of his later twelve-tone music, he retorted by saying that there were no fundamental differences, except that in his later works he expressed himself with greater clarity and economy. While Schoenberg may have been a touch disingenuous here, it was always important to him to emphasize continuity rather than disruption.

With his D-major String Quartet of 1897, the 23-year-old composer still remained within the stylistic orbit of late Romanticism, especially Brahms. By the time Schoenberg began to compose his “official” First Quartet, in D minor, in the summer of 1904, his music was pushing tonality to the limits. While not quite in the class of Le Sacre du printemps’s 1913 succès de scandale, the premiere of the D-minor Quartet, given by the Rosé Quartet in Vienna’s Bösendorfer Hall on February 5, 1907, caused an uproar. As reported by the writer Paul Stefan, “Many found the work impossible, and left the hall during the performance; one, comically, used the emergency exit. As the hissing continued after the performance Gustav Mahler, who was present, approached one of the outraged audience members and, defending the rights of art, heatedly told him not to hiss. To which the anonymous man retorted proudly, ‘I also hiss at your symphonies.’”

That early audience was evidently fazed not only by the Quartet’s extreme language and density of texture, but also by its scale. Four substantial sections—first movement, scherzo, slow(ish) movement, and finale—are corralled into an unbroken structure lasting some 45 minutes. The result is the longest instrumental work that Schoenberg ever composed. The leaping opening theme, quickly transformed by the second violin into yearning lyricism, fertilizes the whole Quartet. Throughout the first section the mood is one of passionate restlessness. Melodic ideas establish a firm tonal center, then lose definition (with what Schoenberg called “vagrant harmonies”) as they are fragmented and contrapuntally combined.

Opening in a clear G-flat major, the scherzo (“kräftig,” or powerfully) unfolds as a dislocated waltz, with moments of bittersweet Viennese charm (the Brahmsian inheritance). The third section (“mässig,” or moderato), with all four instruments muted, contains some of Schoenberg’s most tenderly lyrical writing. Marked “heiter” (serenely, cheerfully), the main theme of the rondo finale sounds like a slightly skewed take on an 18th-century gavotte. The Quartet’s opening theme, obliquely present in the two middle sections, is overtly recalled by the viola near the start of the finale, and then ethereally transformed in the D-major coda (marked “broadly, calmly”). Never again would Schoenberg’s music attain such profound spiritual repose.

Richard Wigmore is a writer, broadcaster, and lecturer specializing in Classical and Romantic chamber music and lieder. He writes for Gramophone, BBC Music Magazine, and other journals, and has taught at Birkbeck College, the Royal Academy of Music, and the Guildhall. His publications include Schubert: The Complete Song Texts and The Faber Pocket Guide to Haydn.

Das Ensemble

Tetzlaff Quartett

Seit 1994 finden sich Christian und Tanja Tetzlaff, Hanna Weinmeister und Elisabeth Kufferath neben ihren erfolgreichen Solokarrieren mehrmals im Jahr zusammen, um als Tetzlaff Quartett gemeinsam aufzutreten. Konzerte führen die vier Musiker:innen regelmäßig in die New Yorker Carnegie Hall, die Elbphilharmonie Hamburg, die Wigmore Hall in London, das Gewandhaus Leipzig, die Philharmonie de Luxembourg und zum Heidelberger Frühling. In seiner Jubiläumssaison 2023/24 gastiert das Ensemble u.a. im Wiener Musikverein, im Muziekgebouw Amsterdam, bein Rheingau Musik Festival und am Bozar in Brüssel. Die erste Aufnahme des Quartetts mit Werken von Schönberg und Sibelius erschien 2010. Es folgten eine Einspielung mit Quartetten von Berg und Mendelssohn, die mit dem Diapason d’or ausgezeichnet wurde, sowie zuletzt späte Beethoven-Streichquartette. Im Pierre Boulez Saal war das Tetzlaff Quartett zuletzt im November 2018 zu erleben.

Januar 2024