William Youn Klavier

Programm

Peter Eötvös (1944–2024)

Erdenklavier – Himmelklavier (2003)

Maurice Ravel (1873–1973)

Une barque sur l’océan

aus Miroirs (1905)

John Adams (*1947)

Phrygian Gates (1977–78)

Part 1 –

Part 2 (A System of Weights and Measures) –

Part 3

Pause

Franz Schubert (1797–1828)

Sonate A-Dur D 959 (1828)

I. Allegro

II. Andantino

III. Scherzo. Allegro vivace

IV. Rondo. Allegretto

Zugaben

Franz Schubert

Impromptu As-Dur D 935/2

Robert Schumann / Franz Liszt

Widmung op. 25 Nr. 1

John Adams

Mit elementarer Kraft

Von Erde und Himmel über wogende Wellen bis zum Schwanengesang: William Youn interpretiert Klavierwerke von Peter Eötvös, Maurice Ravel, John Adams und Franz Schubert.

Essay von Jürgen Ostmann

Mit elementarer Kraft

Klavierwerke von Eötvös, Ravel, Adams und Schubert

Jürgen Ostmann

Abschied vom Freund und Meister

Peter Eötvös’ Erdenklavier – Himmelklavier

Lastende Basstöne evozieren Erde, Trauer, oder Tod, sanft nach oben entschwebende Diskant-Melodien lassen an Himmel und Verklärung denken: Selbst wer den Hintergrund von Peter Eötvös’ Komposition Erdenklavier – Himmelklavier nicht kennt, mag auf die Idee kommen, es handle sich um eine Gedenkmusik. „Oft spielte ich als Kind ‚Erdenklavier‘ von Luciano Berio (es war eines meiner Lieblingsstücke), und deshalb schrieb ich – am 28. Mai 2003 [dem Tag nach Berios Tod] – dieses kurze Epigramm, um von dem Freund und Meister Abschied zu nehmen, der nun auf einem ‚Himmelklavier‘ spielt“, erklärte Eötvös, der vergangenen Monat im Alter von 80 Jahren starb. Der ungarische Komponist, Dirigent und Hochschullehrer hatte seit 1979 eng mit seinem italienischen Kollegen zusammengearbeitet. Berios Erdenklavier, 1969 entstanden, bildet mit Wasserklavier (1965), Luftklavier (1985) und Feuerklavier (1989) eine Reihe, die sich den Elementen der klassischen Naturphilosophie widmet und 1991 Aufnahme in die Six Encores pour piano fand. Eötvös ließ seiner „dunklen, schweren Trauermusik“ drei Jahre später noch eine „transparente Konzertfassung“ aus dem gleichen Material folgen; 2018 arbeitete er diese zweite Klavierversion zu dem Orchesterstück Per Luciano Berio um. Im heutigen Konzert spielt William Youn die ursprüngliche Fassung von 2003.

Seestück für einen Maler

Maurice Ravels Une Barque sur l’océan

Auf Erde und Himmel folgt eine Wassermusik par excellence: In Une Barque sur l’océan, dem dritten von fünf Sätzen des 1904/05 entstandenen Zyklus Miroirs, gestaltet Maurice Ravel mit fließenden Arpeggien über die gesamte Klaviatur musikalische Wellenbewegungen, die sich zeitweise zu stürmischer See auftürmen. Dazwischen sind immer wieder herausgehobene Einzeltöne oder Melodiefragmente zu hören – vielleicht flüchtige Blicke auf das titelgebende Boot. Der Rhythmus ist „très souple“, also sehr geschmeidig, weich, nachgiebig zu gestalten; dieser Anweisung folgen noch die Worte „très envelopé de pédale“. Durch den ausgiebigen Gebrauch des rechten Pedals verschwimmen die Konturen, es entsteht eine wie von Dunst verhüllte Atmosphäre, die an ein impressionistisches Gemälde denken lässt. So ist es sicher kein Zufall, dass Ravel Une Barque sur l’océan dem Maler Paul Sordes widmete, und es überrascht auch nicht, dass er gerade dieses Stück wenig später orchestrierte. Doch schon in der Klavierversion spielen Klangwirkungen eine viel größere Rolle als traditionelle Aspekte der Komposition wie Stimmführung oder thematische Entwicklung.

Wogendes Wildwasser

John Adams’ Phrygian Gates

Einen auffälligen Aspekt von Ravels Stück führt das erste der beiden Hauptwerke des heutigen Programms noch weiter: die vielfache Wiederholung rhythmischer Muster. Als er diese Muster ersann, dachte John Adams zudem an verschiedene Formen von Wellen: „Manchmal sind diese Wellen sanft und ruhig, manchmal können ihre wogenden Figurationen so heftig sein wie eine Wildwasserfahrt“, heißt es in einem seiner Kommentare. Zu dem knapp 25-minütigen, einsätzigen Stück hat der Komponist sich wiederholt geäußert, da er es als ein Schlüsselwerk ansieht, als erste Komposition, in der er seine eigene Tonsprache gefunden habe. Während des Studiums hatte sich Adams mit seriellen Techniken in der Nachfolge Arnold Schönbergs, aber auch mit John Cages Zufallsoperationen auseinandergesetzt und in beiden Strömungen keine Perspektive erkannt. Viel stärker beeindruckten ihn die Schöpfungen von Komponisten wie Terry Riley, Steve Reich oder Philip Glass, Repräsentanten der erstmals Ende der 1960er Jahre so bezeichneten Minimal Music. Das 1977 entstandene Phrygian Gates ist unüberhörbar von diesen Vorbildern inspiriert, zeigt aber auch, dass Adams von Beginn an die Beschränkungen des harmonisch simplen, im Ausdruck unflexiblen Minimalismus zu überwinden suchte.

Harmonik und Struktur des Werks sind im Grunde schon in seinem Titel zusammengefasst: „Phrygian“ bezieht sich auf den phrygischen Modus im mittelalterlichen System der Kirchentöne. Die Intervallstruktur dieser Tonart ähnelt dem modernen Moll, mit dem wichtigen Unterschied, dass zwischen dem Grundton und der zweiten Stufe nur ein Halbtonschritt liegt. Bei Adams wechselt sich der phrygische Modus beständig mit dem lydischen ab, einer Dur-ähnlichen Kirchentonart mit erhöhter vierter Stufe. Der Komponist verbindet mit den beiden Modi unterschiedliche Ausdruckscharaktere: „Die lydische Tonart mit ihrer leichten, sinnlichen, resonanten Persönlichkeit wird gegen die instabileren, aber oft heroischen Qualitäten der phrygischen Tonart ausgespielt.“ Neben den Modi wechseln auch die Grundtöne: Von A über E, H, Fis, Cis, Gis bis zum Dis durchmessen sie im Verlauf des Stücks den halben Quintenzirkel. Auf jedem dieser Grundtöne basiert zunächst ein lydischer, dann ein phrygischer Abschnitt, wobei die anfangs ausgedehnten lydischen Passagen immer kürzer, die zunächst knappen phrygischen immer länger werden. Auf das wiederholte Umschlagen der Modi, meist verbunden mit einem Wechsel der Figuration, der Tonlage oder des Tempos, bezieht sich das Wort „gate“ (Tor, Schranke) im Werktitel.

Schwanengesang

Franz Schuberts Klaviersonate D 959

Vielfache Wiederholung pianistischer Figurationen, unvermitteltes Nebeneinander entfernter Tonarten und eine weiträumige Anlage, die vom Interpreten einen langen Atem und souveräne Gestaltungskraft fordert – diese Züge teilt Franz Schuberts späte A-Dur-Sonate mit John Adams‘ Komposition, von der sie andererseits mit einem musikhistorische Abstand von eineinhalb Jahrhunderten nicht weiter entfernt sein könnte. Als Schubert im September seines letzten Lebensjahres 1828 die drei großen Sonaten D 958, 959 und 960 komponierte, setzte kaum jemand mehr den Ehrgeiz daran, solche geistvollen, mehrsätzigen, in sich beziehungsreichen Werke zu schreiben. Das Publikum verlangte nach leichterer Kost, und die Komponist:innen überschwemmten den Markt mit „Souvenirs“, „Romanzen“, „Träumereien“ und „Meditationen“ – sentimentale, einfach gestrickte, nicht zu umfangreiche Salonstücke.

Dass mit derart anspruchsvollen Sonaten kein Geld zu verdienen war, muss auch dem Leipziger Verleger Probst bewusst gewesen sein. Ihm bot Schubert die drei Werke in einem Brief vom 2. Oktober 1828 an – ohne jedoch auf Interesse zu stoßen. Am 19. November starb der Komponist im Alter von knapp 32 Jahren, und etwa ein Jahr später verkaufte sein Bruder Ferdinand das Sonaten-Manuskript an den Wiener Verleger Diabelli. Dieser allerdings ließ sich mit der Publikation noch ein Jahrzehnt Zeit. Schubert war inzwischen bereits zu einigem postumem Ruhm gelangt, und so erschienen die Sonaten mit der sensationsheischenden Ankündigung, sie seien seine „allerletzte Composition“. Selbst dieses Mittel half indes nicht viel: Die Stücke wurden lange Zeit kaum angemessen gewürdigt – vor allem wohl deshalb, weil Musikliebhaber:innen, die sich überhaupt noch für diese Gattung interessierten, in Ludwig van Beethovens 32 Sonaten das Maß aller Dinge erblickten. Erst im 20. Jahrhundert erkannten sowohl Interpretinnen als auch Musikologen, dass Schuberts Werke auf ihre ganz eigene Art denen des späten Beethoven durchaus ebenbürtig sind.

Schubert hätte die drei Sonaten, wäre denn zu seinen Lebzeiten eine Veröffentlichung zustande gekommen, Johann Nepomuk Hummel gewidmet, einem der bedeutendsten Pianisten der Zeit. Diese Absicht, die er dem Verleger Probst mitteilte, spielte vielleicht schon bei der Konzeption der Werke eine Rolle. Sie sind stellenweise durchaus virtuos gehalten, obwohl Schubert selbst kein brillanter Pianist war. Das eröffnende Allegro der A-Dur-Sonate D 959 mit seinen immer wieder eingeschobenen Triolenpassagen bietet ein Beispiel dafür. Dem feierlichen, akkordischen Hauptthema ist in diesem Satz ein liedhaftes Seitenthema entgegengestellt, das über wechselnden Begleitfiguren breit ausgesponnen wird. Anstelle einer themenverarbeitenden Durchführung folgt ein fantasieartiger Mittelteil in C-Dur, der neues thematisches Material präsentiert. An die Reprise schließt sich, abgetrennt durch eine Generalpause, eine Coda an, in der Schubert noch einmal den akkordischen Beginn des Satzes zitiert – nun aber leise und durch Mollwendungen getrübt, wie eine nostalgische Erinnerung.

Der zweite Satz, ein dreiteiliges Andantino in fis-moll, ist motivisch mit dem Mittelteil des ersten verbunden. Er wurde gelegentlich als „Nachtstück“ bezeichnet und mit Chopins Nocturne cis-moll op. 27 verglichen. Rezitativische Passagen verbinden seinen melancholischen Hauptteil mit dem stürmischen Mittelabschnitt und diesen wiederum mit der veränderten Wiederaufnahme des Beginns. Statt eines Themas im eigentlichen Sinn besteht der Mittelabschnitt aus Akkordbrechungen, Trillern und chromatischen Läufen – eine rätselhafte, bizarre Passage. Spielfreudig und heiter gibt sich danach das Scherzo, in dem höchst ungewöhnliche harmonische Fortschreitungen mit betont konventionellen Ländler-Anklängen kontrastieren. Das Trio greift auf die Satzart der Reprise des Andantinos zurück. Zitate und Anspielungen auf Vorangegangenes enthält dann auch das abschließende Rondo: Es beginnt mit einem Thema, das Schubert bereits im zweiten Satz der 1817 entstandenen Klaviersonate a-moll D 537 verwendet hatte. Eine Reihe von Motiven und Begleitfiguren des Rondos ist aber auch dem Kopfsatz der vorliegenden Sonate entnommen. Insgesamt legte Schubert also größten Wert auf den zyklischen Zusammenhang seiner Komposition.

Jürgen Ostmann studierte Musikwissenschaft und Orchestermusik (Violoncello). Er lebt als freier Musikjournalist und Dramaturg in Köln und arbeitet für verschiedene Konzerthäuser, Rundfunkanstalten, Orchester, Plattenfirmen und Musikfestivals.

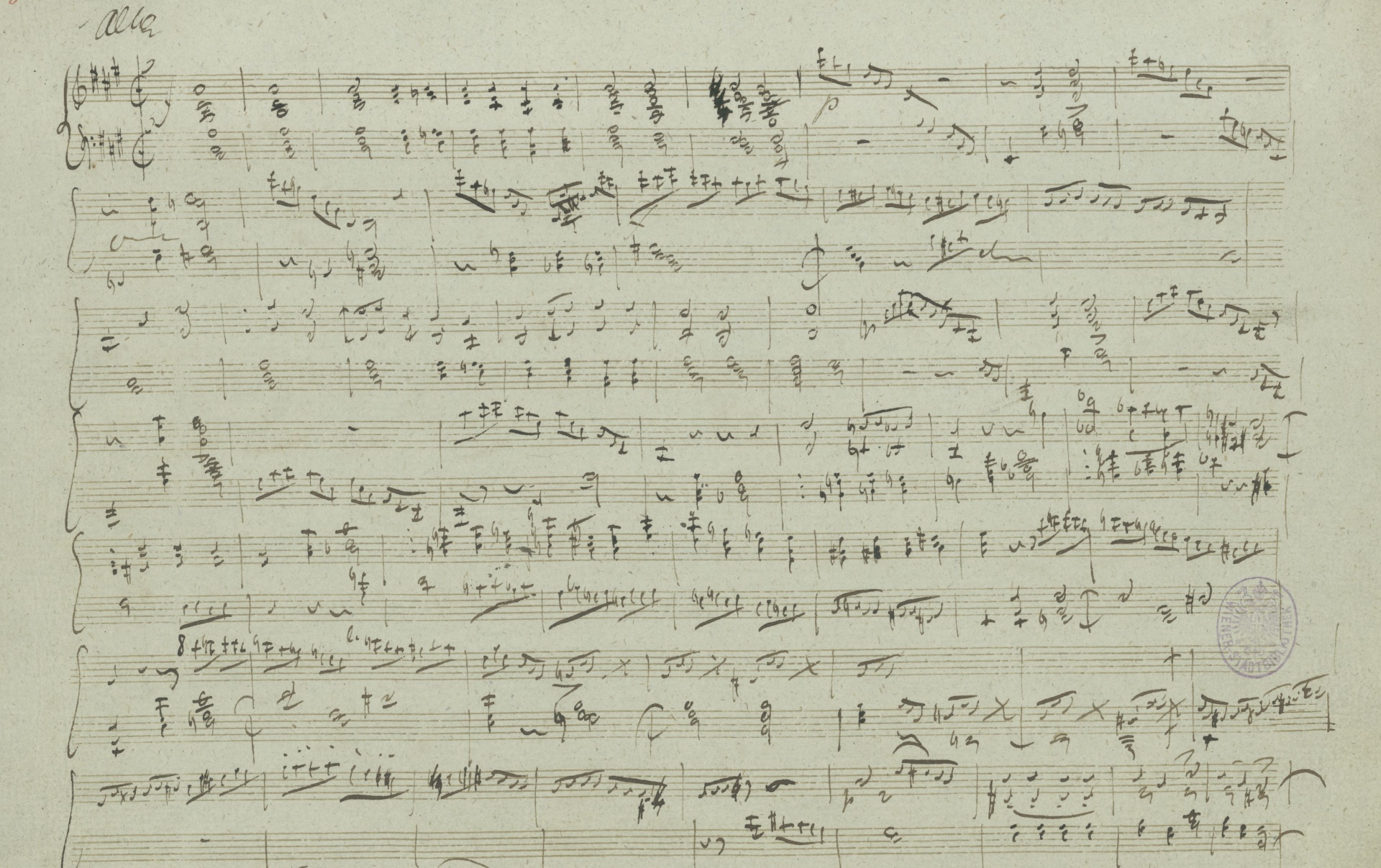

Entwurf zur Klaviersonate A-Dur D 959 von Franz Schubert

Wave Motion

Surging flows, the pulsation of waves, unexpected shifts of current: images associated with water recur frequently in descriptions of musical narrative. But these take on a special resonance in this program that William Youn brings to the Pierre Boulez Saal. And with the brief opening piece by Peter Eötvös, reference to the other elements extends to embrace an entire cosmos.

Essay by Thomas May

Wave Motion

Music for Solo Piano by Eötvös, Ravel, Adams, and Schubert

Thomas May

Surging flows, the pulsation of waves, unexpected shifts of current: images associated with water recur frequently in descriptions of musical narrative. But these take on a special resonance in this program that William Youn brings to the Pierre Boulez Saal. And with the brief opening piece by the late Peter Eötvös, reference to the other elements extends to embrace an entire cosmos.

Maurice Ravel shared his older colleague Claude Debussy’s disdain for the tag “Impressionism,” borrowed from painting, as applied to his music—though the offenders were prompted to do so in particular by such instances as Ravel’s depiction of shimmering waves in Une Barque sur l’océan, the best-known of his collection Miroirs (composed, curiously enough, contemporaneously with Debussy’s orchestral and oceanic magnum opus, La Mer). Ravel singled out Miroirs as a turning point in his development as a composer, later commenting that the collection “marks a change in my harmonic development pronounced enough to have upset those musicians who till then had had the least trouble in appreciating my style.”

An even more radical point of departure is embodied in John Adams’s early work Phrygian Gates, which, together with its smaller companion, China Gates, he regards as the official “opus one” in which he allowed his authentic voice to emerge—his “first coherent statements in a new language.” That language, which involved a unique coopting of American Minimalism, took shape as an overarching architectonic design presenting “a variety of keyboard ideas, many of which suggest the rippling of waveforms,” as Adams writes. “Sometimes these waves are smooth and tranquil; sometimes their surging and stabbing figurations can be as violent as a white-water expedition.”

Youn’s program culminates in the middle work from the great final trilogy of sonatas by Franz Schubert. The Korean-born, Munich-based pianist has explored his special affinity with the music of Schubert in his acclaimed recorded traversal of the complete sonatas. The last three, like so much else of the composer’s work, were only posthumously published, appearing in 1839 but neglected for long after, until 20th-century pianists like Artur Schnabel began to bring these sonatas into the repertoire. Even a champion as adamant as Robert Schumann failed to appreciate the quality of this music, which he decried in an aqueous metaphor as prone to “ripple along from page to page as if without end, never in doubt as to how to continue.” But with his shattering discovery of the “Great” Symphony in C major, also in the late 1830s, Schumann extolled the work’s vast Schubertian proportions for their “heavenly length.”

In Tribute to Fellow Artists

As a kind of invocation, Youn begins with a tribute that Peter Eötvös, the Hungarian composer and conductor who passed away last month, was inspired to write after his close friend and colleague Luciano Berio had died in 2003. Eötvös had worked with his influential Italian colleague at IRCAM as well as at several festivals over the years. Erdenklavier – Himmelklavier (Earthly Piano – Heavenly Piano) condenses a wealth of references within its short span, beginning with Berio’s decade-spanning Six Encores for Piano, which include Erdenklavier (1965) and pieces related to the other elements—water, air, fire, plus references to the ephemerality of life.

Eötvös recalled often playing Erdenklavier as a favorite piece in his childhood and wanted to bid farewell “to the Maestro and Friend who is playing on ‘Himmelklavier’ now.” Describing the original piano version as “grave and somber funeral music”—he later orchestrated it— Eötvös stages an ascent into the upper regions of the keyboard until the music implicitly flies off into the ether.

Ravel’s Miroirs similarly originated as a series of tributes to friends (though not in the funerary sense that he would later undertake, so unforgettably, in Le Tombeau de Couperin, his homage to those fallen in World War I). He composed Miroirs in 1904 and 1905 as a five-movement suite for solo piano, each movement evoking members of his artistic circle of musicians, poets, and painters.

Une Barque sur l’océan (A Boat on the Ocean) comes third in the suite and is the longest. It serves as a “mirror” to reflect the painter Paul Sordes (a portrait intertwined with the composer’s own perception of his friend). Coruscating textures and subtly shifting rhythmic patterns conjure the sensation of a boat navigating through water animated by ever-changing, elusive currents. In Ravel’s piano writing, even a single gesture can simultaneously convey intense climactic power and a feeling of waves dissolving into the vast expanse.

A Union of Opposites

If the term “Impressionist” is misleading for Ravel and Debussy alike, “Minimalist” has long since been an outdated label that cannot account for the protean output of John Adams. But with Phrygian Gates, premiered in 1977, the then 30-year-old composer made a decisive leap out of a state of creative indecision by seizing on the repetitive structures and driving pulsation that Minimalist composers had pioneered as an alternative to European Modernism. Adams had been initiated into the Minimalist ethos when a fellow composition student invited him to listen to a recording of Terry Riley’s epochal In C. He also admired Steve Reich’s treatment of gradual process and the Philip Glass of Einstein on the Beach and refers to “lesser-known English practitioners like Howard Skempton, Christopher Hobbes, and John White” as additional influences at the time of Phrygian Gates.

The impetus was his pianist friend Mack McCray’s request for “something grand and virtuosic” that would show off his “subtle control of pianistic colors.” Adams recalls testing out ideas for Phrygian Gates on “a battered spinet piano” in the tiny cottage where he lived at that time by the beach. The title combines reference to the ancient modes with “a term borrowed from electronics”—“gates”—to indicate the role of abrupt shifts in the architecture of the piece. In lieu of conventional major-minor modes, Adams oscillates between the ancient Phrygian and Lydian modes (the scales formed by playing the white keys on a piano starting on E and starting on F, respectively).

Each mode emanates a distinctive character that may call to mind something of Schumann’s Eusebius-Florestan dichotomy. “The Lydian mode, with its light, sensual, resonant personality, is played off against the more volatile, unstable, but often heroic qualities of the Phrygian,” writes Adams. “This duality or union of opposites is largely responsible for the music’s expressive content.”

These are organized as “a modulating square wave, with one state in the Lydian mode and the other in the Phrygian mode,” Adams notes. Comprising 14 sections, Phrygian Gates begins with a longer section in the Lydian (on A) that shifts into a short one in the Phrygian (also on A) and proceeds by the circle of fifths (A–E–B–F sharp–C sharp–A flat–E flat); the Lydian material gradually shortens and the Phrygian proportionally expands as the piece shifts to each new root. The two moods are mixed in rapid succession in a coda. A four-movement design can also be discerned, tracing “the life history of the softly repeated E’s which open the piece.”

“Beautiful Chaos”

Franz Schubert was 31—just a year older than the Adams of Phrygian Gates—when, among a wave of final masterworks, he produced his last three piano sonatas within the span of a few months in 1828. It is tempting to mythologize their proximity to his premature death in November of that year. But instead of taking leave of this world, the last sonatas convey a powerful ambition to compose on an epic scale, which Schubert’s growing acquaintance with Beethoven’s late works seems to have spurred. But the sense of space-time explored by Schubert is fundamentally different from the Beethovenian model. As Alfred Brendel observed, “Classical forms define boundaries. The space which Schubert requires in order to move freely has little to do with Classical definitions.” If in Beethoven’s musical universe “form is the triumph of order over chaos,” according to Brendel, the forms that Schubert devised “are a ‘veil of order’—to quote Novalis—which barely conceals the most beautiful chaos music has ever seen.”

The A-major Sonata’s opening Allegro shifts mood and direction to wander down unexpected paths, exploring the material from unusual angles: listen for the strangely subdued restatement of the main theme near the movement’s end, for example. Tragedy lurks in the lilting pulse (“desolate grace,” as Brendel calls it) of the Andantino, which heaves at its center into a revelatory turbulence. Schubert here reveals the naked terror of “beautiful chaos” in a brutal climax of pounding chords followed by silence. The opening lament now seems consolation in this new context.

The final two movements restore an aura of optimism in the wake of this frightening outburst. Schubert follows his impish scherzo with a melodically gratifying rondo—in Brendel’s description, “the big daydream of bliss, with thunderstorm development and multifariously fragmenting coda: first hesitating, then storming, finally recapitulating.”

Thomas May is a writer, critic, educator, and translator whose work appears in The New York Times, Gramophone, and many other publications. The English-language editor for the Lucerne Festival, he also writes program notes for the Ojai Festival in California.

Der Künstler

William Youn

Klavier

William Youn begann seine Ausbildung in Korea, kam als Jugendlicher in die USA und studierte schließlich an der Musikhochschule in Hannover und an der International Piano Academy Lake Como, wo Karl-Heinz Kämmerling, Dmitri Bashkirov, Andreas Staier und Menahem Pressler zu seinen Lehrern zählten. Heute lebt er in München und konzertiert mit Orchestern wie den Münchner Philharmonikern, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem Cleveland Orchestra, dem Münchner Kammerorchester und dem Orchester des Mariinsky Theaters St. Petersburg. Seit vielen Jahren verbindet ihn eine enge künstlerische Zusammenarbeit mit Nils Mönkemeyer, mit dem er zahlreiche Konzerte gegeben und mehrere hochgelobte CDs aufgenommen hat. Auch Sabine Meyer, Julian Steckel, Carolin Widmann, Veronika Eberle und das Aris Quartett zählen zu seinen kammermusikalischen Partnern, mit denen er bei den großen europäischen Musikfestivals zu Gast ist. In jüngerer Vergangenheit ist William Youn vermehrt auch am Hammerflügel aufgetreten. 2018 erschien sein erstes Soloalbum mit Werken von Robert und Clara Schumann, Schubert, Liszt und Zemlinsky; 2022 schloss er seine Gesamtaufnahme der Klaviersonaten von Franz Schubert ab. Im Januar dieses Jahres erschien anlässlich des 150. Geburtstags von Reynaldo Hahn seine erste Orchesteraufnahme mit Klavierkonzerten von Hahn und Nadia Boulanger.

März 2024