Bernhard Forck Konzertmeister und Musikalische Leitung

Akademie für Alte Musik Berlin

Akademie für Alte Musik Berlin

Violine I Kerstin Erben, Javier Aguilar Bruno, Barbara Halfter, Sophie Wedell, Semion Gurevich, Julita Forck

Violine II Edi Kotlyar, Dörte Wetzel, Erik Dorset, Gabriele Steinfeld, Katharina Grossmann, Thomas Graewe, Erika Takano-Forck

Viola Clemens-Maria Nuszbaumer, Theresa Burggaller, Sabine Fehlandt, Annette Geiger, Monika Grimm

Violoncello Katharina Litschig, Antje Geusen, Barbara Kernig, Philine Lembeck

Kontrabass Christine Sticher, Kit Scotney, Leo Rucker

Flöte Gergely Bodoky, Andrea Theinert

Piccoloflöte Emiko Matsuda

Oboe Xenia Löffler, Michael Bosch

Klarinette Ernst Schlader, Odile Ettelt

Fagott Christian Beuse, Eckhard Lenzing

Horn Erwin Wieringa, Miroslav Rovenský, Jiří Tarantik, Jana Švadlenková

Trompete Ute Weyrich, Sebastian Kuhn

Posaune Marick Vivion, Till Krause, Tural Ismayilov

Tuba Jörg-Michael Schlegel

Schlagzeug Axel Meier, Lola Mlačnik

Pauken Francisco Manuel Anguas Rodriguez

Programm

Emilie Mayer

Faust-Ouvertüre

Symphonie Nr. 6 E-Dur

Symphonie Nr. 7 f-moll

Emilie Mayer (1812–1883)

Faust-Ouvertüre op. 46 (um 1880)

Adagio – Allegro

Symphonie Nr. 6 E-Dur (1853)

I. Adagio – Allegro con spirito

II. Marcia funebre. Andante maestoso

III. Scherzo

IV. Finale. Allegro

Pause

Emilie Mayer

Symphonie Nr. 7 f-moll (1856?)

I. Allegro agitato

II. Adagio

III. Scherzo. Allegro vivace

IV. Finale. Allegro vivace

Emilie Mayer, Portrait von einem unbekannten Künstler

Symphonisches Selbstbewusstsein

Als einer der bedeutendsten und bekanntesten Komponistinnen des 19. Jahrhunderts gelang Emilie Mayer nichts Geringeres, als sich in einem von Männern dominierten Kulturbetrieb mit ihrer Musik Gehör zu verschaffen. Doch nach ihrem Tod geriet sie schnell in Vergessenheit. Erst in den letzten Jahren ist ein gesteigertes Interesse an dieser bemerkenswerten Künstlerin auszumachen in der verstärkten Präsenz ihrer Werke in Konzerten, Einspielungen und Veröffentlichungen.

Essay von Linus Bickmann

Symphonisches Selbstbewusstsein

Emilie Mayer – Wiederentdeckung einer unerhörten Komponistin

Linus Bickmann

Als einer der bedeutendsten und bekanntesten Komponistinnen des 19. Jahrhunderts gelang Emilie Mayer nichts Geringeres, als sich in einem von Männern dominierten Kulturbetrieb mit ihrer Musik Gehör zu verschaffen. Doch nach ihrem Tod geriet sie schnell in Vergessenheit. Erst in den letzten Jahren ist ein gesteigertes Interesse an dieser bemerkenswerten Künstlerin auszumachen in der verstärkten Präsenz ihrer Werke in Konzerten, Einspielungen und Veröffentlichungen – in Mayers Fall nicht allein, weil die Beschäftigung mit dem allzu lange verkannten künstlerischen Schaffen von Frauen insgesamt signifikant zugenommen hat, sondern weil die herausragende Qualität ihres Werks eine angemessene Würdigung verlangt. Staunend schaut man heute auf den singulären Umfang und Reichtum ihres Œuvres. Der Korpus an Werken reicht von Kammermusik bis hin zu groß besetzten Orchesterwerken, auch ein frühes Singspiel auf einen Text Goethes (Die Fischerin) findet sich darin.

Neben einer Vielzahl von Ouvertüren und einem Klavierkonzert schrieb Emilie Mayer insgesamt acht Symphonien, von denen sich fünf in orchestrierter Fassung erhalten haben, eine sechste liegt nur als vierstimmiger Klavierauszug vor. Sie widmete sich damit besonders intensiv einer Gattung, die wie keine andere für die Öffentlichkeit bestimmt war, hatte doch Beethoven mit der humanistischen Botschaft seiner Neunten Symphonie – „alle Menschen werden Brüder“ – gar die ganze Menschheit adressiert.

Die Akademie für Alte Musik Berlin stellt nun Emilie Mayers erhaltenes Orchesterwerk erstmals gebündelt und stilistisch im historischen Klanggewand vor. Auf den ersten Blick mag dieses Unterfangen ungewöhnlich erscheinen für ein Ensemble, das auf die stilgerechte Aufführung von Barockmusik und Werken der Wiener Klassik spezialisiert ist. Doch Mayers Musik, die gerade in den früheren Kompositionen hörbar in der Wiener Klassik wurzelt, weckte mit ihrem hohen individuellen Klangreiz und großer Eigenständigkeit die Neugier des Orchesters, das mit ausgewählten Projekten immer wieder auch ins 19. Jahrhunderts vorstößt – nicht mit rückwärts gewandtem Blick, sondern mit den umfassenden Erfahrungen der Aufführungspraxis der Musik des späten 18. Jahrhunderts im Gepäck. Im Laufe der Annäherung an das historische Klangbild von Mayers Musik, insbesondere in der Wahl der Instrumente und deren besonderer akustischer Charakteristika, reifte auch der Entschluss, ihre Musik nach den in der Staatbibliothek Berlin überlieferten Quellen in einer eigenen Edition neu zu erschließen.

Für die Berliner Akademie für Alte Musik, die sich immer wieder mit den hier wirkenden Komponisten wie z.B. Carl Philipp Emanuel Bach eingehend beschäftigt hat, rückte Mayer aber auch in den Fokus, da sie in Berlin ihre Wahlheimat fand. In der preußischen Kapitale gelang ihr der Durchbruch als Komponistin großbesetzter Instrumentalwerke, sie war das Zentrum ihres Wirkens von 1847 bis 1862 und in den Jahren ab 1875, in denen sie nochmals nach Berlin zurückkehrte. Ihre Grabstelle auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof in Kreuzberg wurde erst 2021 im Zuge der Dreharbeiten zum Dokumentarfilm Komponistinnen – eine Spurensuche von Kyra Steckeweh und Tim van Beveren wiederentdeckt – ein jüngerer Markstein in der Wiedergewinnung Emilie Mayers für eine breitere Öffentlichkeit.

Zwei zeitgenössische Portraits der Komponistin haben sich erhalten, doch rar sind die Spuren, aus denen die Person Emilie Mayer selbst spricht, etwa ihre Korrespondenz mit Verlagen, in denen sie sich so höflich wie bestimmt für den Druck und die Verbreitung ihrer Werke einsetzt. Was in Lexika und Berichten ihr nahestehender Personen überliefert ist, zeichnet die Konturen einer bescheidenen, aber immer souverän agierenden Frau. Mag man bedauern, dass ihre Persönlichkeit hinter dem Werk so stark zurücktritt, so ist dieser Mangel zugleich ein Gewinn für eine angemessene Wertschätzung ihres Wirkens. Denn sich heute ein Bild von Emilie Mayer zu machen, heißt vor allem eines: ihre Musik sprechen zu lassen.

Von der Apothekerstochter zur Symphonikerin

Geboren 1812 als Tochter eines wohlhabenden Ratsapothekers im mecklenburgischen Friedland, erlebte sie während ihrer Kindheit in bürgerlichen Verhältnissen das häusliche Musizieren als etwas Selbstverständliches. Auf folgenreiche Weise tritt die Musik in Emilies Leben, als sie fünf Jahre alt ist. Der ortsansässige Organist und Lehrer Carl Heinrich Ernst Driver erteilt ihr ersten Klavierunterricht und ermutigt sie schon früh zur Komposition erster Variationen, Tänze und Rondos.

Als älteste Tochter führt sie für den verwitweten Vater später den Haushalt. Erst mit 28 Jahren fasst sie den Entschluss, nach Stettin (das heutige Szczecin) zu gehen, um Komponistin zu werden. Auslöser dafür war ein dramatisches Familienereignis: 1840 nimmt sich ihr Vater aus bis heute ungeklärten Gründen das Leben. Emilie ergreift in diesem Moment offenbar die Initiative, ihren Traum zu verwirklichen. Sie wird ihr Leben fortan selbstbestimmt führen, unverheiratet, doch mit der Musik an ihrer Seite. Ein solcher Akt der Emanzipation ruft nebenbei den Wagemut einer weiteren Friedländerin ins Gedächtnis: Die Schneiderin Caroline Krüger (1789–1848) erlangte Berühmtheit, als sie als Soldat verkleidet in den Freiheitskampf Preußens gegen Frankreich zog.

In ihrer neuen Heimat Stettin studiert Mayer bei Carl Loewe, an den man sich heute vor allem als Balladenkomponisten erinnert, der aber auch ein großes Werk an Oratorien und Opern hinterließ. Loewe hatte das Amt des städtischen Musikdirektors inne und stand im Zentrum des regen Musiklebens der pommerschen Hauptstadt. Hier verkehrt Emilie Mayer in den musikalischen Salons und macht auch bereits als Komponistin großbesetzter Instrumentalmusik auf sich aufmerksam. Im städtischen Instrumentalverein werden die ersten beiden Symphonien wohl Mitte der 1840er Jahre aufgeführt – frühe Schritte auf ihrer Suche nach öffentliche Anerkennung und zugleich frühe Belege ihrer bestechenden Ideenvielfalt.

Ist die Symphonie in c-moll (Nr. 1 nach heutiger Zählung) noch stark an klassischen Mustern orientiert, so überrascht sie bereits mit vielen charakteristischen Einzelheiten wie dem ungewöhnlichen Minuetto moderato innerhalb des dritten Satzes: eine schwärmerische Reminiszenz an das 18. Jahrhundert. Dagegen zeigt die ebenfalls noch in Stettin komponierte Zweite Symphonie in e-moll bereits einen freieren Umgang mit motivisch-thematischer Arbeit und eine Vertiefung des emotionalen Ausdrucks: Beispielhaft dafür ist der langsame Einleitungssatz, der den Klangraum des Werks effektvoll erschließt. Vermutlich zählen auch die Ouvertüren D-Dur und C-Dur zu Mayers frühen Orchesterwerken. Dafür spricht in Ermangelung nachweisbarer Daten die von ihr zu dieser Zeit praktizierte Anordnung der Stimmen in der Partitur, bei der die hohen Streicher noch über den Bläsern notiert sind.

In die Großstadt

Einen weiteren mutigen Schritt unternimmt Emilie Mayer, als sie 1847 – inzwischen 35-jährig – nach Berlin geht, um ihre Studien bei Adolf Bernhard Marx fortzusetzen. Der einstige Herausgeber der Berliner allgemeinen musikalischen Zeitung galt als glühender Beethoven-Verehrer und Autorität auf dem Gebiet der Musiktheorie. Zudem nimmt Mayer Unterricht bei Wilhelm Wieprecht im Fach Instrumentation. Der Reformer der preußischen Militärmusik sollte sich fortan als Leiter seines Orchesters Euterpe für die Aufführung ihrer Werke stark machen. Berlin war damals eine pulsierende Musikmetropole, von der der Komponist Hector Berlioz in seinen Memoiren schwärmte: „Die Musik schwebt dort in der Luft, man atmet sie ein, man wird von ihr durchdrungen. Man findet sie im Theater, in der Kirche, im Konzert, auf der Straße, in den öffentlichen Gärten überall.“

Als Emilie Mayer eine Wohnung in der Markgrafenstraße 72 unweit des Königlichen Schauspielhauses (des heutigen Konzerthauses) bezieht, lässt sie sich in das öffentliche Adressbuch der Stadt mit der Berufsbezeichnung „Componistin“ eintragen. Daraus spricht ein Selbstbewusstsein, das für ihre Zeit singulär ist und dessen Bedeutung man sich heute erst wieder vergegenwärtigen muss. Denn bürgerliche Frauen, die sich der Musik verschrieben, traten damals lediglich als Sängerinnen oder Pianistinnen vor ein größeres Publikum. An die Bekleidung öffentlicher Ämter wie Kapellmeisterin oder Musikalischer Leiterin war gar nicht zu denken. Andernorts zeigte man sich durchaus liberaler: In Frankreich konnte die Pianistin und Komponistin Louise Farrenc (1804–1875), die drei Jahrzehnte als Professorin für Klavier am Pariser Conservatoire wirkte, in einem Frauen diskriminierenden Musikleben ihre Unabhängigkeit behaupten. In deutschen Landen endete die Freiheit der Kunst jedoch gewissermaßen an den Geschlechtergrenzen. Just in den Jahren, in denen Mayer in Berlin sesshaft wird, schreibt der Philosoph Arthur Schopenhauer in seinem Aufsatz Über die Weiber: „Weder für Musik, noch Poesie, noch bildende Künste haben sie wirklich und wahrhaftig Sinn und Empfänglichkeit.“

Dass Emilie Mayer als Berufskomponistin wahrgenommen werden wollte, legt Zeugnis ab von ihrem Selbstbild. Freilich gab es bekannte Komponistinnen-Kolleginnen wie Fanny Hensel, deren schöpferische Kraft der ihres Bruders Felix Mendelssohn in nichts nachstand. Doch ihr Vater verwehrte ihr die eigene künstlerische Laufbahn, indem er die 15-jährige in einem Brief wissen ließ, Musik werde für sie „nur Zierde, nie Grundbass des Lebens sein“. Der – von Männern bestimmte – gesellschaftliche Anstand gestattete Frauen im Biedermeier üblicherweise nur häusliche oder halböffentliche Auftritte und das Komponieren für die Schublade. Clara Schumann durchbrach diesen eng begrenzten Wirkungskreis zwar als Komponistin und Interpretin ihres a-moll-Klavierkonzerts, musste sich letztlich auch aber der damaligen Realität fügen, dass ein Leben als Ehefrau und eines als Komponistin unvereinbar blieben.

Mayer hatte das Glück, dass ihre Lehrer, die sie als Privatstudentin unterrichteten, bereits progressiver dachten. Adolf Bernhard Marx bekannte 1855: „Wir können den Frauen weder Lehrertum noch Konzertsaal verschliessen […]. Wir müssen das Recht der Frauen auf unbeschränkte Bildung erkennen und unsre Pflicht auch gegen sie vollständig erfüllen.“ Widersprüchlicherweise war es jedoch ausgerechnet Marx, der in seiner überaus einflussreichen Lehre von der musikalischen Komposition gerade geschlechtsspezifische Konnotationen im Komponieren etablierte. So identifizierte er in seinen Analysen der Sonatenform „männlich“-energische und „weiblich“-empfindsame Themen.

Neue Ausdrucksfacetten

Waren Mayers Lehrer ihr große Unterstützer, so bedurfte es dennoch eines ungemein energischen, eigenen Engagements, um die Widerstände ihrer Zeit zu überwinden. Im Königlichen Schauspielhaus in Berlin organisierte und finanzierte sie daher auf eigene Initiative Konzerte, die ausschließlich ihren Werken gewidmet waren. Im ersten von ihr veranstalteten Konzert am 21. April 1850 erlebte auch ihre Symphonie Nr. 3 „Militair“ in C-Dur ihre Premiere. Mayers Unterricht bei Wilhelm Wieprecht, dem Erneuerer des Großen Zapfenstreichs, mag hierzu einen Anstoß gegeben haben. Doch weitere Anregungen lagen buchstäblich in der Luft, sind Mayers erste Jahre in Berlin doch geprägt von den revolutionären Unruhen 1848/49. Bei der Uraufführung der Symphonie waren die liberalen Geister allerdings längst zurückgedrängt, die nationalstaatlichen Hoffnungen der Deutschen hatten sich nicht erfüllt. Lediglich im Finalsatz findet das für die Militärkapellen der Zeit typische Instrumentarium aus Piccoloflöte, Triangel, großer Trommel und Becken Verwendung. Bei allem Glanz und Gloria verzichtet der spielfreudige Satz jedoch auf martialische Rhetorik. Exponierte Abschnitte wie der elegische Adagio-Beginn und dessen erneutes Aufgreifen kurz vor Ende des Satzes zeigen im Gegenteil: Diese Musik gibt auch nachdenklichen Momenten Raum, indem in ihr das Leid des Kriegs ebenso anklingt.

Diese reflektierende Haltung zeigt darüber hinaus Mayers Umgang mit Charakterstücken wie dem Trauermarsch. Vergleicht man den ausgedehnten Trauermarsch der Sechsten Symphonie E-Dur von 1853 mit dem Pendant, das ihrem c-moll-Erstling als einleitendes Stimmungsbild vorangeht, zeigt sich Mayers avancierter Blick auf das musikalische Geschehen. So wird im späteren Werk die „Marcia funebre“ zur Folie für ein ausgedehnt-narratives Komponieren, das mit seinem fragilen, fragenden Duktus dem Genre neue emotionale Ausdrucksfacetten erschließt.

Zweifelhaftes Lob

In der zeitgenössischen Kritik stieß Mayers Musik auf große Resonanz. Dass einflussreiche Kritiker wie Ludwig Rellstab ihre Werke unvoreingenommen würdigten, war jedoch die Ausnahme. In der Vossischen Zeitung, für die auch Rellstab schrieb, konnte man über ihre Symphonien lesen, sie reihten sich „den besten der Arbeiten der Neuzeit an, sind mit Begeisterung geschrieben und bekunden ein ungewöhnliches Talent, dem man die gebührende Anerkennung nicht versagen kann.“ Das Gros der Kritiker verteilte jedoch vergiftete Komplimente oder spottete gar. In der Neuen Berliner Musikalischen Zeitung hieß es: „Was weibliche Kräfte, Kräfte zweiter Ordnung, vermögen – das hat Emilie Mayer errungen und wiedergegeben.“ Noch heute verstellt Voreingenommenheit den Blick auf ihre Werke, etwa dann, wenn die Komponistin in pointierter Zuspitzung als „weiblicher Beethoven“ bezeichnet und damit die individuelle Schöpfungshöhe ihrer Werke weiterhin verkannt wird.

Lange verbannte auch akademischer Dünkel Mayers Musik ins Dunkel der Archive. Ihr symphonisches Schaff en fällt in die Jahre zwischen Schumanns letzter (1850) und Brahms erster Symphonie (1876) – eine Zeit, die die Musikwissenschaft lange als vermeintliche Krise der Gattung etikettierte. Die geradezu reflexartige Perspektive, Werke dieser Zeit vor allem im Vergleich zu Beethoven zu sehen, erschwerte auch einen vorurteilsfreien Blick auf Mayers Gattungsbeiträge.

Zwischen Klassizismus und Romantik

Über Emilie Mayers frühe kompositorische Prägung gibt ihr Studienbuch Hinweise. Die darin unter der Überschrift „Musikalisches Allerley“ in Exzerpten notierten Werke stammen vorrangig von Mozart, Haydn und Beethoven, die nicht nur auf den Berliner Spielplänen Mitte des 19. Jahrhunderts omnipräsent waren. Viele weitere Komponisten sind vertreten, die Einfluss auf Mayers Kompositionsstil haben sollten, darunter auch Gioachino Rossini und natürlich Felix Mendelssohn, der ein enger Freund von Marx war und für dessen Musik sich auch Carl Loewe einsetzte, der in Stettin u.a. die erste Aufführung der Ouvertüre zum Sommernachtstraum leitete.

Mayers symphonisches Schaff en spannt sich auf originelle Weise zwischen Klassizismus und Romantik auf. Das Klavierkonzert B-Dur, dessen Entstehung vermutlich in die frühen 1850er Jahre fällt, schlägt dabei am deutlichsten zur klassizistischen Seite hin aus – es mutet wie eine musikalische Suche nach einem Klangbild an, das ihr seit frühen Tagen vertraut war. Bereits die Orchesterbesetzung mit zwei Klarinetten anstelle von Oboen ruft ein Charakteristikum der späten Klavierkonzerte Mozarts in Erinnerung.

Die Ouvertüre d-moll, vermutlich nur wenige Jahre später entstanden, prägt dagegen bereits ein genuin romantisches Klangbild aus, das hier aus einer stockendgeheimnisvollen Introduktion erwächst. Eine rhythmisch markante Zuspitzung der Themen, auffällige Echowirkungen in den Bläserstimmen und expressive harmonische Rückungen bilden wesentliche Bausteine für ihren weiteren Verlauf. Doch weiß Mayer auch hier immer wieder zu überraschen, insbesondere an scheinbar unauffälligen Scharnierstellen des Satzes, so etwa mit der Einbindung eines exponierten Flötensolos.

Mayers letzte überlieferte Symphonie zeigt, wie weit sich die Komponistin in ihrem Personalstil auch in dieser Gattung emanzipiert hatte. Das Werk in f-moll (Nr. 7 nach aktueller Zählung, früher auch als Nr. 5 bekannt) wurde wahrscheinlich 1856 komponiert, gelangte aber erst einige Jahre später in Berlin zur ersten Aufführung. Unmittelbar wird man von den aufbrausenden Gebärden des Allegro agitato in eine Musik hineingezogen, der nur das emphatische Seitenthema als beruhigende Kraft entgegenwirken kann. Mayers wohl reifste Symphonie zeigt ihre Meisterschaft auch in der Intensität des melodischen Ausdrucks, so etwa im betörenden Celli- und Hörnerklang, in den das kantable Adagio-Thema gekleidet ist.

Erhellender Perspektivwechsel

Die Schwierigkeiten, insbesondere ihren Symphonien durch eine Drucklegung weitere Verbreitung zu verschaffen, mögen Emilie Mayer bewogen haben, 1862 Berlin zu verlassen und sich verstärkt der Kammermusik zu widmen. Doch nachdem sie 1875 nach Berlin zurückgekehrt war, schrieb sie annähernd 70-jährig mit der Faust-Ouvertüre noch einmal ein großbesetztes Werk. Es erschien 1880 als einzige ihrer Orchesterkompositionen zu Lebzeiten im Druck und erlangte große Popularität mit Aufführungen unter anderem in Prag und Wien. Inspiriert wurde Mayer möglicherweise von Richard Wagners früher Faust-Ouvertüre, die sie Anfang April 1877 in Stettin hörte, wo sie zusammen mit dem Adagio aus ihrer f-moll-Symphonie auf dem Konzertprogramm stand.

Mayers Werk wirft theatrale Schlaglichter auf Goethes Drama: In der Tiefe gleichsam ziellos umherschweifende Fagott- und Streicherlinien lassen den in seiner Studierstube grübelnden Faust vor Augen treten. Zentrale Bedeutung kommt dem instrumental zitierten Beginn des Chorals Freu dich sehr, o meine Seele zu. Im Kirchenlied heißt es weiter: „Und vergiss all Not und Qual / Weil dich nun Christus, der Herre / Ruft aus diesem Jammertal.“ Der hier implizit mitzuhörende Text verweist musikalisch auf Gretchens Erlösungswunsch – auf ihr lasten die Schuldgefühle, die ihr im Drama ein böser Geist einflößt. Mayer rückt Margarethe in ihrer Ouvertüre ins Licht. Gegen Ende des Werks, wenn die Musik sich ein strahlend-triumphales Dur erringt, setzt sie die Goethe-Worte „Sie ist gerettet“ zu den Noten. Es ist ein Perspektivwechsel, der für Mayer typisch scheint: Ein letztes Mal zeigt sich die Komponistin als eine Frau von symphonischem Selbstbewusstsein.

Linus Bickmann ist seit 2015 Musikdramaturg bei der Akademie für Alte Musik Berlin. Zuvor war er für die Lautten Compagney Berlin als Dramaturg tätig. Er studierte Musik- und Theaterwissenschaft in Bayreuth, Berlin und Venedig.

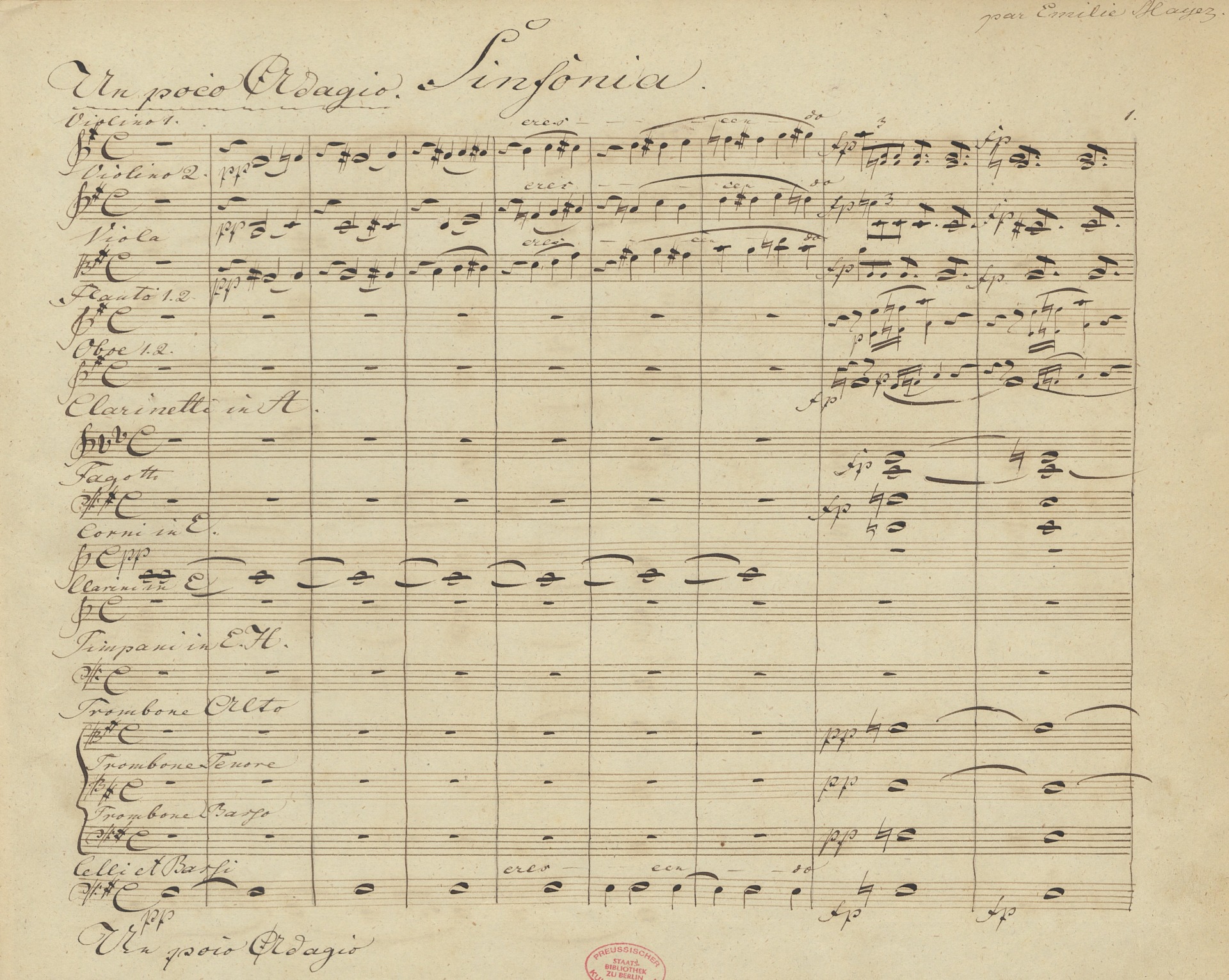

Der Beginn von Emilie Mayers Zweiter Symphonie in der Handschrift der Komponistin (Staatsbibliothek Berlin)

Brotlose Kunst?

Emilie Mayer war mehr als nur Komponistin. Neben der Musik war sie auch als bildende Künstlerin äußerst aktiv und fertigte Skulpturen aus einem höchst ungewöhnlichen Material an.

Brotlose Kunst?

Emilie Mayer als bildende Künstlerin

Emilie Mayer war mehr als nur Komponistin. Neben der Musik war sie auch als bildende Künstlerin äußerst aktiv – genauer fertigte sie Skulpturen aus einem höchst ungewöhnlichen Material an: Weißbrot. Marie Silling, eine Freundin von Emilie Mayers Nichte, berichtet in ihren 1921 veröffentlichten Jugenderinnerungen einer Stettiner Kaufmannstochter über Mayers Kunstfertigkeit auf diesem besonderen Gebiet: „Bei längeren Mittagstafeln verfiel sie zuerst darauf, Semmelkrumen zu kneten und zu formen und mit Hilfe einer Schere und einer Nadel gelang es ihrem unermüdlichen, ausdauernden Fleiß, ihren geschickten Händen, deren Kleinheit oft gelobt wurde, aus diesem einzigartigen Stoff Werke hervorzuzaubern, die große Bewunderung erregten.“ Bereits 1858 hatte ein Bericht der Illustrirten Zeitung aus Leipzig die Entstehungsweise und Herstellung der Skulpturen ähnlich beschrieben: „Das Weißbrot muß die richtige plastische Konsistenz haben“ – um Risse beim Trocknen zu vermeiden, „werden die fertigen Figuren mit einer Mischung von Gummi und Sublimat überzogen“.

Ihre außergewöhnliche Brotkunst war der Komponistin Emilie Mayer äußerst dienlich, stellte doch die Zueignung ihrer einzigartigen Werke an hochstehende Personen eine geschickte Strategie des Netzwerkens dar. Mit ihren Brotskulpturen verschaffte sich die bürgerliche Tochter eines Ratsapothekers Zugang zu einflussreichen aristokratischen Kreisen. Bedurfte es z.B. der Erlaubnis des preußischen Regenten Friedrich Wilhelm IV., um das Königliche Schauspielhaus zu Berlin für ihre selbstveranstalteten Konzerte zu nutzen, so war die Dedikation eines Brotkunstwerks an dessen Gemahlin ein geschickter Schachzug. Elisabeth von Preußen erhielt „eine Schale, die durch die architektonische Schönheit ihrer Form, durch die künstlerische Ausarbeitung des Ganzen, ein solches Aufsehen erregte, dass man sich veranlasst fühlte, die plastische Künstlerin durch Verleihung der goldenen Medaille auszuzeichnen“. So heißt es in einer biographischen Skizze über die Komponistin, die 1877 in der Neuen Berliner Musikzeitung erschien, verfasst von der Schriftstellerin Elisabeth Sangalli-Marr. Weiter liest man dort: „Unter solchen Voraussetzungen durfte die talentierte Komponistin der hohen Fürsprache sicher sein. Es konnte ihr nicht fehlen. Der Konzertsaal im königlichen Schauspielhause wurde ihr unentgeltlich zur Verfügung gestellt“.

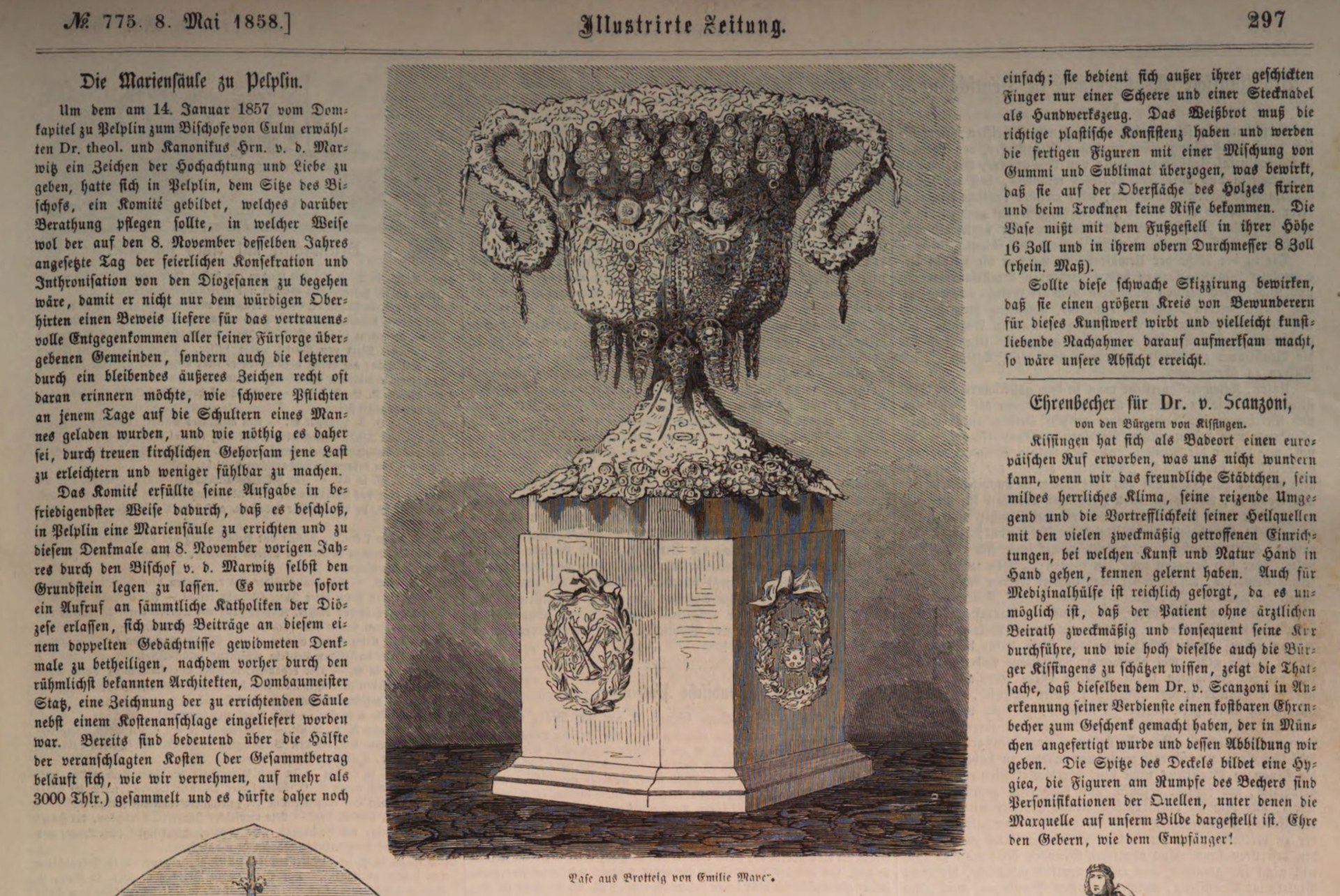

Eine Brotvase Emilie Mayers in der Leipziger Illustrirten Zeitung (1858)

Eine Vorstellung vom Aussehen einer derartigen Brotskulptur vermittelt die Zeichnung einer „Vase aus Brot“, die dem erwähnten Bericht der Illustrirten Zeitung beigegeben ist und detailliert erläutert wird: „Diese Vase, deren verdeckter Kern aus einem abgedrehten Holzgestell besteht, zeigt auf ihrer äußern und innern Oberfläche eine schön geordnete Zusammenfügung der feinsten Reliefbildungen; Blumen, Blätter, Rosetten und Arabesken der mannigfachen Art bilden zusammen die reizendsten und schönsten Muster, womit diese Oberflächen fast in dichtesten Massen bedeckt sind. Der Sockel, worauf die Vase steht, ist aus einem an den vier aufrechtstehenden Kanten abgestumpften hölzernen Würfel gebildet, dessen Seiten glatt poliert sind und denselben blaßgelben Ton haben wie die getrocknete Brotmasse. Die vier größern Seiten dieses Sockels sind mit kleinen Medaillons aus derselben Brotmasse verziert, welche auf sehr sinnige Weise die Symbole der vier Künste: Poesie, Musik, Malerei und Skulptur auf jeder der vier Seiten besonders zeigen, umkränzt mit Blumen, Eichen- und Lorbeerzweigen.“

Der Artikel erwähnt insgesamt vier Brotskulpturen, die Teil bedeutender Kunstsammlungen „in Strelitz, Berlin und Dresden“ waren: Emilie Mayer hatte bereits der Großherzogin von Mecklenburg eine Vase im pompejanischen Stil zugeignet, seit 1855 war der König von Sachsen im Besitz einer aus Brot gefertigten Schale. Diese befand sich einst im Grünen Gewölbe zu Dresden und wurde „den Besuchern desselben stets als eine originelle Seltenheit präsentiert“, so Sangalli-Marr. Seit 1945 gilt das 15 cm hohe Kunstwerk als verschollen.

Ob Mayers Brotkunst wie ihre Tonkunst zunächst auf Widerstände in der Männerdomäne des Kunstbetriebs traf, bleibt unklar. 1848 hatte die Preußische Akademie der Künste noch abgelehnt, für ihre Ausstellung eine „Arbeit in Teig“ von Mayer zuzulassen. Zehn Jahre später berichtet jedoch die Illustrirte Zeitung, die beschriebene Brotvase Mayers habe „schon in mehren Kunstaustellungen in größeren Städten die allgemeinste Bewunderung erregt und ist in Berlin in dem Arnold’schen Kunstkabinett (unter den Linden) ausgestellt bis zu der dieses Jahr hier stattfindenden großen Kunstausstellung, wo [sie] dann der wohlverdienten allgemeinen Bewunderung nicht entgehen wird.“

Linus Bickmann

Die Künstler:innen

Bernhard Forck

Konzertmeister und Musikalische Leitung

Bernhard Forck absolvierte sein Violinstudium bei Eberhard Feltz an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin und begann seine Laufbahn als Mitglied des Berliner Sinfonie-Orchesters (des heutigen Konzerthausorchesters). Wichtige Impulse im Bereich der Alten Musik und der historischen Aufführungspraxis erhielt er u.a. von Nikolaus Harnoncourt am Mozarteum Salzburg. Als einer der Konzertmeister der Akademie für Alte Musik Berlin tritt er regelmäßig in den wichtigsten musikalischen Zentren Europas auf und gastierte auf Tourneen im Nahen Osten, in Japan, Südostasien, Australien sowie Nord- und Südamerika. Darüber hinaus ist er Mitglied der Berliner Barock Solisten. Mit dem von ihm begründeten Manon-Quartett Berlin widmet er sich auch Musik späterer Jahrhunderte, insbesondere der Zweiten Wiener Schule. Er unterrichtet u.a. an der Hochschule für Musik Hanns Eisler. Außerdem arbeitete Bernhard Forck eng mit dem Orchester der Händelfestspiele in Halle zusammen, dessen musikalischer Leiter er von 2007 bis 2019 war.

Oktober 2025

Akademie für Alte Musik Berlin

Die 1982 gegründete Akademie für Alte Musik Berlin zählt zu denführenden Kammerorchestern der historischen Aufführungspraxis und tritt in ganz Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika auf. Seit 1984 gestaltet das Ensemble eine eigene Konzertreihe im Konzerthaus Berlin, zudem ist es regelmäßiger Gast an der Staatsoper Unter den Linden und pflegt eine enge künstlerische Partnerschaft mit René Jacobs. Die Akademie musiziert unter der wechselnden Leitung ihrer drei Konzertmeister:innen Georg Kallweit, Bernhard Forck und Mayumi Hirasaki. Darüber hinaus trat sie in jüngster Zeit gemeinsam mit Emmanuelle Haïm, Bernard Labadie, Diego Fasolis, Rinaldo Alessandrini und Francesco Conti auf. Das Ensemble arbeitet außerdem regelmäßig mit Solist: innen wie Isabelle Faust, Andreas Staier, Alexander Melnikov, Anna Prohaska, Carlo Vistoli und Bejun Mehta zusammen. Neben der Musik des Barock und der Wiener Klassik widmet sich das Orchester immer wieder auch Werken des 19. Jahrhunderts, etwa den Symphonien Beethovens oder gemeinsam mit dem RIAS Kammerchor den frühen Messvertonungen von Anton Bruckner und den Oratorien Felix Mendelssohns. Im Jahr 2006 erhielt die Akademie den Georg-Philipp-Telemann-Preis der Stadt Magdeburg, 2014 die Bach-Medaille der Stadt Leipzig. Für ihre Einspielungen wurden die Musiker:innen u.a. mit dem Grammy Award, dem Diapason d’Or, dem Gramophone Award und dem ECHO Klassik ausgezeichnet. Im Pierre Boulez Saal war die Akademie für Alte Musik Berlin u.a. im November 2023 in der szenischen Produktion von Händels Aci, Galatea e Polifemo zu erleben.

Oktober 2025