Ahmed El Saedi Musikalische Leitung

Michael Barenboim Violine

Sindy Mohamed Viola

Programm

Ahmed El Saedi

Prolog für Orchester

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia concertante für Violine, Viola und Orchester Es-Dur KV 364

Antonín Dvořák

Legenden op. 59 Nr. 7 & 9

Tschechische Suite D-Dur op. 39

Ahmed El Saedi (*1947)

Prolog für Orchester

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Sinfonia concertante für Violine, Viola und Orchester Es-Dur KV 364 (1779)

I. Allegro maestoso

II. Andante

III. Presto

Pause

Antonín Dvořák (1841–1904)

aus Legenden op. 59 (1881)

Nr. 7 A-Dur. Allegretto grazioso

Nr. 9 D-Dur. Andante con moto

Tschechische Suite D-Dur op. 39 (1879)

I. Preludium (Pastorale). Allegro moderato

II. Polka. Allegretto grazioso

III. Sousedská (Minuetto). Allegro giusto

IV. Romanza. Andante con moto

V. Finale (Furiant). Presto

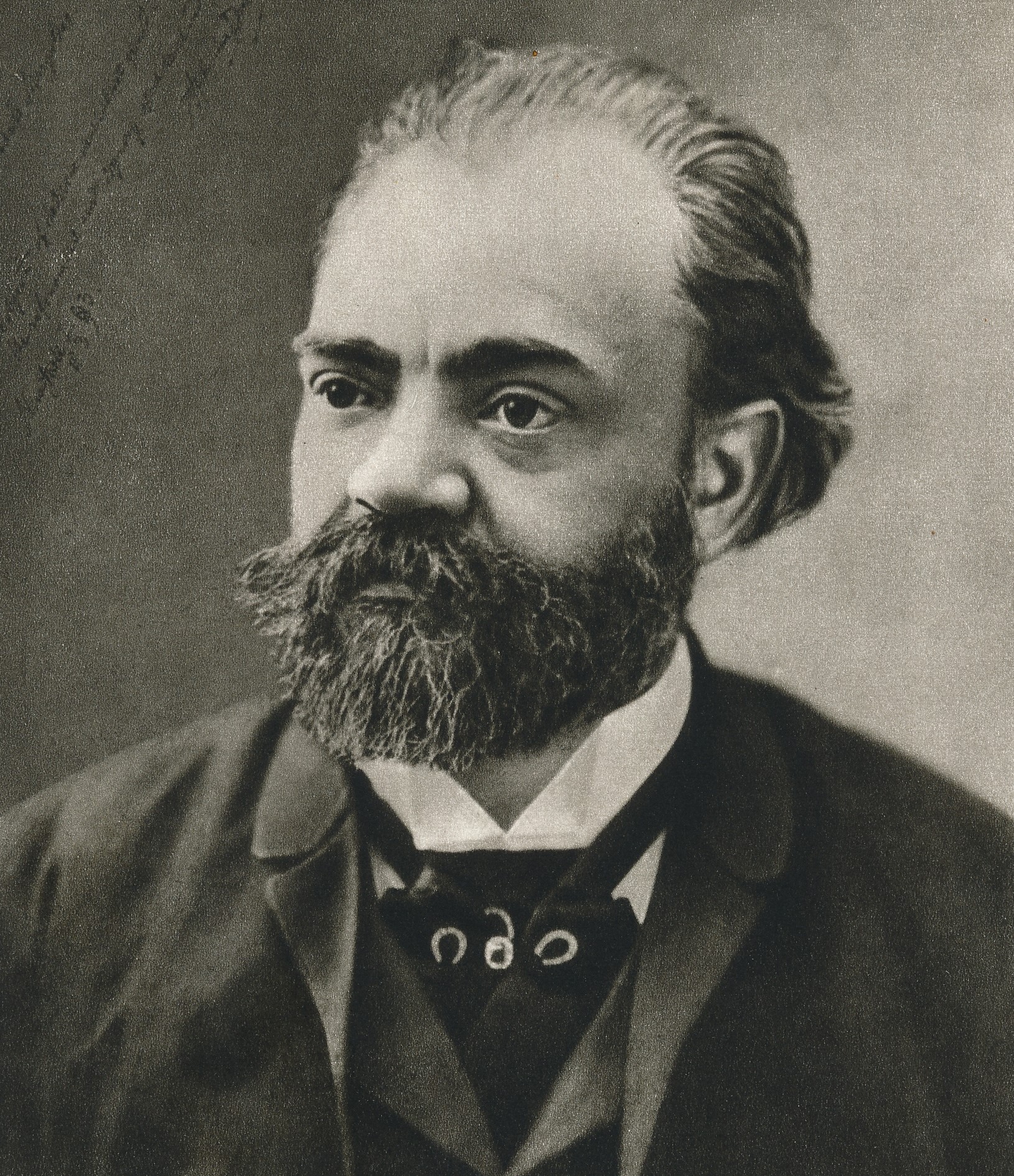

Antonín Dvořák, um 1885

Inspiration und Erfindung

Was wir musikalische Erfindung nennen, ist viel schwieriger zu begreifen als die Erfindung des Motivs für ein Bild oder einen Text. Die Werke des heutigen Programms zeigen auf unterschiedliche Weise, wie musikalische Inspiration aus anderer Musik entstehen kann.

Essay von Martin Wilkening

Inspiration und Erfindung

Werke von Mozart, Dvořák und El Saedi

Martin Wilkening

Musik und ihre Quellen

Was wir musikalische Erfindung nennen, ist viel schwieriger zu begreifen als die Erfindung des Motivs für ein Bild oder einen Text. Auch diese vermögen genug Rätsel aufzugeben, doch sie besitzen eine Substanz, die Verknüpfungen mit der Alltagswelt wie von selbst anbietet. Dennoch kommt auch die Musik nicht aus dem luftleeren Raum, und es existiert zumindest eine Ebene, auf der eine Quelle der Erfindung erkennbar wird: dort wo sich Musik auf andere Musik bezieht. Mozarts Sinfonia concertante etwa nimmt in ihrer konzertant-dialogischen Struktur Vorbilder einer seinerzeit beliebten Gattung auf und kombiniert sie mit Modellen, die der Komponist im Repertoire der damals tonangebenden Orchestermusik am Mannheimer Hof kennengelernt hatte – manche Musikwissenschaftler:innen sehen im Beginn des ersten Satzes gar ein absichtsvolles Zitat aus einer konzertanten Symphonie des Mannheimer Hofmusikers Carl Stamitz. Antonín Dvořák knüpft in manchen seiner Werke auf ganz selbstverständliche Weise an Klänge an, die aus der Volksmusik seiner Heimat stammen und popularisiert damit eine musikalische Entwicklung, die von dem etwas älteren Bedřich Smetana angestoßen worden war und bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein lebendig weiterwirkte.

Ahmed El Saedi wiederum, der 1947 in Kairo geboren wurde und sich mit seiner Ausbildung in Wien, wo er unter anderem bei Friedrich Cerha Komposition studierte, zunächst ganz der westlichen Musik zuwandte, sucht als Komponist heute nach einer Verknüpfung und Verbindung zwischen europäischer und arabischer Welt. Zu seinem Prolog für Orchester, der das heutige Programm eröffnet, schreibt er: „Die Komposition gliedert sich in drei Teile, die direkt aufeinander folgen, sich aber durch Tempo und Charakter voneinander unterscheiden. Der erste Teil ist eine langsame und meditative Einleitung, die durch das Fagott-Solo angekündigt wird. Die Melodie des Fagotts wird von den Streichern übernommen und in einen intensiven polyphonen Klang weitergeführt. Der zweite Teil beginnt mit einem stürmischen Rezitativ der Geigen, mündet dann in eine ruhige langsame Melodie, welche sich zu einem choralartigen Höhepunkt steigert und über einem Ostinato im Siebenachtel-Takt einen nostalgischen Charakter annimmt, und fällt dann wieder in absolute Ruhe zurück. Der dritte Teil zeichnet sich durch seinen heftigen, chorischen und tänzerischen Charakter aus und endet in einem Rausch der Klänge.“

Musik der Selbstbefreiung

Mozarts Sinfonia concertante für Violine und Viola ist das Werk eines 23-Jährigen. Es entstand nach der Rückkehr des Komponisten von seiner großen Pariser Reise ins Salzburger Elternhaus und der Uraufführung des Idomeneo in München, wahrscheinlich im Sommer 1779. Mozart hatte die Reise in Begleitung seiner Mutter angetreten; er kehrte ohne sie, die in Paris gestorben war, zu Vater und Schwester zurück. Es begann damit eine Epoche in seinem Leben, die ausnahmsweise kaum durch Briefe dokumentiert ist, eine Zeit des Übergangs, der Selbstfindung, eine Geduldprobe: Salzburg erschien dem Komponisten bedrückend, einengend, auch deprimierend langweilig nach all den menschlichen und musikalischen Eindrücken, die er in Paris, Mannheim und manch anderen Zwischenstationen gesammelt hatte. Fast 16 Monate waren vergangen, seitdem er die Heimatstadt verlassen hatte, um einflussreiche Gönner in der großen Welt für sich und seine Musik zu gewinnen. In Mannheim, wo damals eine in ganz Europa berühmte, brillante und neuartig effektvolle Orchesterkultur blühte, hatte er zahlreiche Musiker- und Künstlerfreunde finden können, jedoch nicht den erhofften Durchbruch bei Hofe. In Paris, wo die Kosten hoch und die Wege lang waren, schmolz die Reisekasse schnell dahin, trotz der dunklen und winzigen Wohnung, die er gemeinsam mit der Mutter bewohnte, und trotz des Verzichts auf ein eigenes Klavier. Die Erfahrungen bei den dortigen Aristokraten trugen für ihn meist peinigenden Charakter, er fühlte sich geradezu gedemütigt. An seinen Vater schrieb er, wie zur Verteidigung gegen Vorwürfe der Untätigkeit und mangelnder Gefälligkeit: „Wenn hier ein Ort wäre, wo die Leute Ohren hätten, Herzen zum Empfinden, und nur ein wenig etwas von der Musique verstünden und gusto hätten, so würde ich von Herzen zu allen diesen Sachen lachen, aber so bin ich unter lauter Vieher und bestien (was die Musique anbelangt).“ Immerhin zwei Kompositionsaufträge konnte er gewinnen, und beide weisen schon in die Richtung der Sinfonia concertante: ein Doppelkonzert für Flöte und Harfe und ein ebenfalls als „Sinfonia concertante“ betiteltes Werk, allerdings in der Besetzung für vier solistische Blasinstrumente.

Diese unterhaltsame Gattung, die mehrere Soloinstrumente miteinander in Beziehung bringt, war in Paris (wie auch in Mannheim) zu jener Zeit en vogue, und Mozart suchte nach einem Weg, dem Publikumsgeschmack entgegenzukommen und gleichzeitig künstlerische Funken daraus zu schlagen. Was ihm dann in seiner Komposition gelang, ging allerdings weit über einen Beitrag zu einer Modeform hinaus. Das Stück ist Mozarts persönlichstes Werk aus jener Zeit, in seinen harmonischen Abgründen der zwei Jahre später entstandenen „Gran Partita“ nahe und Welten entfernt von jener eher unverbindlichen Kirchenmusik, die er als Salzburger Hoforganist in den zwei Jahren zwischen der Pariser Reise und dem Aufbruch nach Wien regelmäßig zu liefern hatte.

Der Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer nennt diese Zeit in seinem großen Mozart-Buch von 1977 eine „relativ unfruchtbare Periode“ und sieht die Sinfonia concertante darin als „ein strahlendes Zeugnis musikalischer Selbstbefreiung“. Als solches mag man diese Musik vielleicht vor allem aus zwei Gründen verstehen, die sich auch beim unvorbereiteten Hören wie von selbst erschließen. Da ist zunächst die Entfesselung des Einfallsreichtums, die überbordende Fülle der Themen, die vor allem den ersten Satz auszeichnet und dann das geistreiche Spiel mit der Aufhebung und verzögerten Erfüllung von Erwartungen, die sich aus dem Prinzip des Konzertierens und der individuellen Anverwandlung formaler Rahmenbedingungen ergibt: die Sonatensatzform im ersten und die Rondoform im Schlusssatz scheinen gegenüber dem vordergründigen musikalischen Geschehen nur gerade eben noch durch.

Eine ganz andere Ebene der Selbstbefreiung aber liegt im Zulassenkönnen von schmerzhaften, traurigen, auch geradewegs düsteren Stimmungen. Ganz davon geprägt ist der geheimnisvolle langsame Satz, ein Andante in c-moll. Sein regelmäßiges Fortschreiten in den Begleitstimmen besitzt gleichzeitig etwas von Stabilität und von Unausweichlichkeit, führt dabei mit chromatisch absteigenden Lamento-Bässen auch in harmonisch abgelegenste Gefilde, als Stütze für den darüber sich dialogisch verströmenden Gesang der beiden Solostimmen. Aber schon der erste Satz, der majestätisch beginnt und den Solostimmen ebenso wie den Holzbläsern viel Raum für Verspieltes und Lyrisches lässt, wirft in seiner Durchführung auch einen Blick in jene Welt abgründiger Schwermut, die dann den zweiten Satz beherrscht: Zweimal, zunächst in der Violine, dann in der Viola, verirrt sich die Musik aus ihrer Unbeschwertheit in Molltonarten und bleibt für einen Moment wie orientierungslos auf einer Fermate stehen – in die Irre geraten mit eben jenem sich vorwärts tastenden Motiv, das später zu Beginn des zweiten Satzes wieder erscheint und nun das Tor öffnet für die sich verströmende Melancholie.

Musik wie ein Glücksgefühl

Es waren seine Slawischen Tänze, die Antonín Dvořák um 1880 herum plötzlich bekannt machten. Der Komponist war kein junger Mann mehr, er hatte bereits einige (zum Teil unaufgeführte) Symphonien auf seiner Werkliste, zahlreiche Streichquartette und eine Fülle von Vokalwerken, nur weniges davon war im Selbstverlag erschienen. Den Lebensunterhalt für sich und seine Familie verdiente er als Bratschist, Organist und Klavierlehrer. Dass er sich mit Beginn seines vierten Lebensjahrzehnts ausschließlich der Komposition widmen konnte, als Schaffender wie später auch als Lehrer, wurde für den in Prag, in der böhmischen Provinz des Habsburgerreiches Lebenden erst auf dem Umweg über Wien und Berlin möglich. In beiden Städten hatte Dvořák keine persönlichen Kontakte. Doch mit der Einsendung von Kompositionen nach Wien war er mehrmals als Bewerber für ein Künstlerstipendium erfolgreich, so dass schließlich Johannes Brahms auf ihn aufmerksam wurde. Er war es, der ihm weitere Türen öffnete, und Brahms’ Verleger Simrock brachte Dvořák von Berlin aus schnell ins Geschäft: für ihn schrieb er die Slawischen Tänze. Die vierhändige Klavierfassung wurde den Musikalienhändlern geradezu aus den Händen gerissen, die Orchesterfassung eroberte die deutschen, englischen und bald auch amerikanischen Konzertsäle.

Dass die Veröffentlichung dieser Musik als Manifestation nationaler kultureller Identität zeitlich zusammenfiel mit den politischen Emanzipationsansprüchen der tschechischsprachigen Bevölkerung des Habsburgerreiches, verleiht ihrer frühen Aufnahme etwas Zweischneidiges: Sie ließ sich genießen – auch, und auf eine kompensatorische Art vielleicht gerade, wenn man die damit verbundenen politischen Ideen ablehnte. Dazu verhalf ihr die Aura des Tanzes als vermeintlich konfliktfreie Sphäre, aber auch der warme und gemütvolle, durch Humor ausgleichende Tonfall, der Dvořáks Musik eigen ist, im Gegensatz etwa zu der Schärfe des etwas älteren Smetana. Brahms lobte, neben dem Einfallsreichtum, das „Pikante“ und der Wiener Kritikerpapst Eduard Hanslick nicht weniger kulinarisch „die czechischen Aromen“. Die Formulierung stammt aus Hanslicks äußerst wohlwollender Besprechung von Dvořáks Legenden, die ebenso wie die Tschechische Suite zum zeitlichen Umfeld der Slawischen Tänze gehören. Anders als diese entstanden die Suite und die Legenden allerdings nicht als Auftragswerke, und sie hatten nicht primär die Funktion, der großen, für alles „Exotische“ aufnahmebereiten Welt die noch eher unbekannten tschechischen Klänge schmackhaft zu machen. Dvořák schrieb sie für das heimische Publikum, und tatsächlich sind sie weniger effektvoll und brillant angelegt als die Slawischen Tänze. Im Gegenteil: Bei den Legenden handelt es sich um ausgesprochen filigrane und feinsinnige Miniaturen mit einem großen inneren Reichtum.

Die 1879 in Prag uraufgeführte Tschechische Suite wird eröffnet durch ein Präludium, das als Pastorale mit Dudelsackklängen auf die Sphäre ländlichen Lebens einstimmt, der die Tanzmusik entstammt, welche Dvorak in jungen Jahren in sich aufnehmen konnte. Seine Themen zitieren keine existierenden Weisen, er erfindet sie selbst aus seiner Vertrautheit mit dem ländlichen musikalischen Milieu heraus, verwendet die typischen Rhythmen und harmonischen Wendungen, die er kunstvoll weiterführt. Dem Präludium folgen drei Tänze sehr unterschiedlicher Art, zwischen die noch ein weiteres lyrisches Stück eingeschoben ist, eine Romanze, deren Melodik auf reizvolle Weise zwischen der Dur-Skala und ihrer Verfremdung durch die aus der Naturtonreihe stammende erhöhte Quarte pendelt. Eine Sousedská, der böhmische Ländler mit typischen Betonungen auf der zweiten Zählzeit des Dreiertaktes, mischt sich mit Anklängen an ein Menuett. Den Abschluss bildet der von Dvorak auch in seinen Symphonien und der Kammermusik immer wieder verwendete Furiant, der in einem stürmischen Dreivierteltakt Metren mit jeweils drei bzw. zwei Vierteln aufeinanderprallen lässt.

Die zehn Legenden bilden im Gegensatz zur Tschechischen Suite eine offene Sammlung. Sie erschienen wie die Slawischen Tänze zuerst in einer vierhändigen Klavierfassung, wurden aber bald darauf von Dvořák orchestriert. „Ein reizendes Werk“, nannte sie Brahms, „neidenswert“ schien ihm „die frische, lustige und reiche Erfindung“. Hanslick erlebte beim Hören ein „Glücksgefühl, das in unseren pessimistischen Tagen doppelt wohltuend wirkt“. Der erzählerische Ton dieser Stücke, der sich aus wenigen, vielfach gewendeten Motiven entspinnt, streift im Miniaturformat auch große Ausdruckswelten. Es sind, im Gegensatz zu Smetanas ungefähr gleichzeitig entstandenen Nationallegenden des Zyklus Mein Vaterland, Eindrücke des Alltagslebens ohne expliziten literarischen Bezug, die das Große im Kleinen spiegeln. Die zwei Legenden, die heute Abend erklingen, zeigen zudem noch auf andere Weise, wie Dvořák diese alltäglichen Mythen auf einen verborgenen Grund, auf etwas Größeres bezieht: In ihrer engen motivischen Verwandtschaft lassen sie sich beinahe als Variationen hören, potentiell endlose Variationen aus dem verborgenen Thema jener scheinbar nie versiegenden Quelle, die diese Musik in der Phantasie ihres Komponisten speist.

Martin Wilkening, geboren 1959 in Hannover, lebt seit 1977 in Berlin, unterbrochen von mehrjährigen Aufenthalten in Korea und Albanien. Er studierte Musik und Literaturwissenschaft und arbeitet seit 1981 als Autor, Musikkritiker, Dozent, Lektor und Verleger.

Wolfgang Amadeus Mozart, Portrait von Barbara Krafft (1819)

Worlds in Dialogue

At first glance, tonight’s program spans remarkably different worlds. Yet a shared thread runs through it: each composer, in his own way, brings together distinct musical traditions to form a cohesive, personal language.

Program Note by Thomas May

Worlds in Dialogue

The Cairo Symphony Orchestra Performs El Saedi, Mozart, and Dvořák

Thomas May

At first glance, tonight’s program spans remarkably different worlds. Yet a shared thread runs through it: each composer, in his own way, brings together distinct musical traditions to form a cohesive, personal language. Ahmed El Saedi, born in 1947 in Rosetta (Rashid), has described his artistic journey from “strong influences of Western late Romanticism” to “a new style based on the diverse aspects of [the Arabic] idiom.” His later compositions aim to integrate elements of Middle Eastern musical tradition with Western classical forms, blending them into what he calls “a homogeneous musical language.” Prolog for Orchestra reflects this dual perspective.

Mozart, too, was a synthesizer. His 1779 Sinfonia concertante emerged from the dazzling musical crossroads he encountered as a young composer in Paris, fusing the grandeur of the symphony with the intimate interplay of concerto soloists. His unusual pairing of violin and viola reflects a dialogue between public and private voices—between the outward brilliance of the violin and the inner depth of the viola. Dvořák’s musical world reflects another kind of synthesis: a proud affirmation of Czech folk traditions expressed through the formal symphonic craft of the Austro-German heritage—a blending that, as with El Saedi, was deeply personal.

Opening a Cultural Conversation

El Saedi’s Prolog for Orchestra

As a composer, Ahmed El Saedi has written works for orchestra, chamber ensembles, and voice that have been performed internationally to wide acclaim. Prolog exemplifies his dual perspective as conductor and composer. The title suggests an opening gesture—an invitation to listeners—reflecting El Saedi’s role in fostering dialogue between Egypt’s vibrant musical culture and the global orchestral tradition. It was first drafted in the late 1980s, alongside works such as Passacaglia (1985), Taquassiem for Clarinet and Strings, and Festive Overture (1998). Having created initial sketches for the Cairo Ballet Ensemble, El Saedi later reworked these into a purely instrumental concert piece.

The score unfolds in three continuous sections, each with its own tempo and character. El Saedi provides the following description: “The first part is a slow and meditative introduction, announced by a bassoon solo. The melody of the bassoon is taken up by the strings and continued in an intense polyphonic sound. The second part begins with a stormy recitative by the violins, then flows into a calm, slow melody, which builds to a choral-like climax and takes on a nostalgic character over an ostinato in 7/8 time, and then fades back into absolute calm. The third part is characterized by its intense, choral, and dance-like character and ends in a frenzy of sounds.”

Hybrid Masterpiece

Mozart’s Sinfonia concertante

Mozart’s journey to Mannheim and Paris in the late 1770s sparked a wave of experimentation. The young composer encountered dazzling orchestras and new instrumental forms, including the sinfonia concertante—a hybrid genre combining the breadth of a symphony with the interplay of concerto soloists. This was a bracing contrast to Salzburg, where Mozart served as “house violinist” for the court orchestra under the Prince-Archbishop Count Hieronymus von Colloredo, a position he deeply resented.

Composed in 1779, the Sinfonia concertante might be heard as embodying something of the composer’s longing to escape that environment, offering a musical expression of aesthetic wanderlust. The work also carries personal resonances. During this extended tour, Mozart endured romantic disappointment and, in Paris in the summer of 1778, the sudden death of his mother. Many listeners have heard in this score his desire to probe the inner self through music, especially in the slow movement.

The viola is no “second fiddle” in this work. Mozart loved to play viola in string quartets, relishing the perspective of sitting “in the middle.” By pairing violin and viola as equals, he creates a true dialogue rather than a soloist-plus-accompaniment texture. The choice of viola may even have carried symbolic weight: the violin was associated with his father Leopold, who published a famous treatise on the instrument the year Mozart was born, while the viola could represent a more private, interior voice. This profound interplay has inspired creators beyond the concert hall: George Balanchine famously choreographed a ballet to the piece, emphasizing its dance-like give and take.

The hybrid genre known as the sinfonia concertante had become especially fashionable in Paris by the time of Mozart’s visit, with Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, among its leading practitioners. Indeed, Bologne had helped define the form that Mozart would elevate to new expressive heights. Though Mozart’s scoring for violin and viola was unusual, the piece also carries echoes of the earlier Baroque concerto grosso, in which a small group of soloists is contrasted with the orchestra. Mozart omits flutes, clarinets, bassoons, and timpani, yet the sound is remarkably rich, especially thanks to his division of the violas into two lines to create a warm inner texture from the ensemble. The generously expansive first movement builds to a magical moment when the soloists emerge on a sustained high E flat. Their spirited dialogue even extends to a shared cadenza.

The darkly operatic Andante in C minor has often been linked to Mozart’s grief over the loss of his mother. As the solo violin takes up a plaintive aria of grief, the violist responds by weaving in an expression of consolation. The joyful Presto finale unfolds around a buoyant rondo theme whose rhythmic vitality and melodic charm make it instantly memorable. Mozart develops this irresistible idea through a series of playful episodes, giving the two soloists ample opportunity to sparkle in dialogue.

Between Village and Concert Hall

Dvořák’s Legends and Czech Suite

In the late 1870s, Antonín Dvořák was on the verge of a major breakthrough. Struggling to support his young family in Prague, he earned a modest living as a church organist while composing whenever he could. His successful application for a grant administered from Vienna turned the tide. The influential critic Eduard Hanslick recognized his talent and, together with Johannes Brahms, helped spread the word of the composer’s gifts. Brahms encouraged his publisher, Fritz Simrock, to commission new works, leading to the first set of Slavonic Dances in 1878, which Dvořák wrote for piano four hands and later orchestrated.

A runaway success, these pieces were followed by the set of twelve Legends in 1881, written around the time Dvořák was completing his Symphony No. 6. Like the Slavonic Dances, they exist in a version for piano four hands and as vibrant concert pieces for full orchestra. The composer expressed his gratitude by dedicating the Legends to Hanslick, who in turn praised them warmly for their “epically restrained tone,” adding: “Perhaps this one is the loveliest … or perhaps it’s this one … But there is just one overall verdict: all of them are lovely!”

Unlike the exuberant Slavonic Dances, the Legends are more inward and poetic, each a compact tone poem with its own atmosphere. The title hints at storytelling, though Dvořák kept whatever program that may have inspired him private. The term “legends” naturally evokes a world of imagination and mystery, inviting listeners to supply their own images for these evocative miniatures.

Tonight’s program includes two of these miniature gems. While No. 7 in A major moves between flowing, wistful lyricism and more majestic, expansive declarations, No. 9 in D major displays a more radiant tone, its confident rhythms and conversational exchanges suggesting the festive energy of the Slavonic Dances, though in the Legends’ more measured and reflective manner.

In the spring of 1879, between the first volume of Slavonic Dances in 1878 and the Legends, Dvořák composed the Czech Suite. Naming a piece explicitly “Czech” boldly emphasized his national identity at a period when Bohemia was part of the Austro-Hungarian Empire and Czech culture was asserting itself against German dominance. Though Dvořák does not quote actual folk melodies, he draws on modal scales and inflections from older folk traditions to give the music a rustic, authentic flavor. He also incorporates distinctive Czech dance rhythms, grounding the Suite in the kinetic vitality of village music.

Scored for a relatively modest orchestra, the work achieves remarkable variety of timbre through Dvořák’s sensitive deployment of instrumental voices, shifting seamlessly between moments of chamber-like delicacy and full, resonant tuttis. The Czech Suite was conceived directly for orchestra, allowing Dvořák to focus from the outset on instrumental color and texture. Its five compact movements celebrate his Bohemian homeland, blending intimacy with symphonic richness.

The opening “Preludium: Pastorale” sets a contemplative mood that invites comparison with Beethoven’s “Pastoral” Symphony No. 6 and is followed by an animated “Polka” full of rhythmic verve and humor, though set in D minor. At the center, the graceful “Sousedská”—a slower, swaying dance in triple meter related to the minuet—provides contrast, while “Romance” deepens the Suite’s emotional range with tenderly plaintive lyricism and warm woodwind shadings. “Furiant” unleashes the fiery cross-rhythms and shifting accents of this traditional Czech dance. The darker tonality of D minor adds a dramatic edge, preventing the conclusion from sounding merely picturesque or comfortable. Instead, the Suite closes with a burst of raw, untamed energy, embodying both the vigor of Czech folk tradition and Dvořák’s unique blend of joy and melancholy.

Thomas May is a writer, critic, educator, and translator whose work appears in The New York Times, Gramophone, Strings, Chorus America’s The Voice, and other publications. The English-language editor for the Lucerne Festival, he is also U.S. correspondent for The Strad and program annotator for the Los Angeles Master Chorale and the Ojai Festival.

Die Künstler:innen

Ahmed El Saedi

Musikalische Leitung

Ahmed El Saedi studierte in Wien Dirigieren bei Otmar Suitner, Komposition bei Friedrich Cerha und Musiktheorie bei Franz Eibner. Außerdem erhielt er wichtige Impulse von Sergiu Celibidache. Seit seinem internationalen Debüt mit der Slovak Sinfonietta im Wiener Konzerthaus leitete er als Gastdirigent u.a. das Royal Philharmonic Orchestra, das Suk Chamber Orchestra, das Poznán Philharmonic Orchestra, das Prager Rundfunk-Symphonieorchester, das Orchestre de la Société Philharmonique de Montréal, das Lebanese Philharmonic Orchestra und das Qatar Philharmonic Orchestra. Als Komponist veröffentlichte er symphonische Werke ebenso wie Kammer- und Vokalmusik. Ahmed El Saedi ist Vorsitzender der Egyptian Philharmonic Society und übernahm 2014 erneut das Amt des musikalischen Leiters beim Cairo Symphony Orchestra, das er bereits von 1991 bis 2003 innehatte.

Oktober 2025

Michael Barenboim

Violine

Der in Paris geborene und in Berlin aufgewachsene Michael Barenboim ist als Solist und Kammermusiker auf Violine und Viola gleichermaßen erfolgreich. Der internationale Durchbruch gelang ihm 2011 mit dem Violinkonzert von Arnold Schönberg unter der Leitung von Pierre Boulez, mit dem ihn eine langjährige künstlerische und persönliche Freundschaft verband. Seitdem ist er mit renommierten Orchestern wie den Wiener und Berliner Philharmonikern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, der Accademia Nazionale di Santa Cecilia, der Filarmonica della Scala, dem Philharmonia Orchestra, dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem Orchestre de Paris, dem Los Angeles Philharmonic und dem Chicago Symphony Orchestra aufgetreten. Dabei arbeitete er mit Dirigenten wie Zubin Mehta, Gustavo Dudamel und seinem Vater Daniel Barenboim zusammen. Er ist Konzertmeister des West-Eastern Divan Orchestra und rief im Jahr 2019 das West-Eastern Divan Ensemble ins Leben, das regelmäßig Tourneen durch Europa, Asien und Nordamerika unternimmt. Gemeinsam mit einer Gruppe palästinensischer Musiker:innen gründete er das Nasmé Ensemble, mit dem er in dieser Saison auch im Pierre Boulez Saal zu erleben ist. Sein Repertoire umfasst alle Epochen vom Barock bis in die Gegenwart, wobei er sich besonders intensiv mit zeitgenössischer Musik beschäftigt und Werke u.a. von Jörg Widmann, Kareem Roustom und Matthias Pintscher zur Uraufführung brachte. Michael Barenboim ist Professor für Violine und Kammermusik an der Barenboim-Said Akademie und wirkte hier von 2020 bis 2024 auch als Dekan.

Oktober 2025

Sindy Mohamed

Viola

Sindy Mohamed wurde 1992 in Marseille geboren, absolvierte ihr Studium am Konservatorium ihrer Heimatstadt und vervollständigte ihre Ausbildung am Pariser Conservatoire bei Pierre-Henri Xuereb, an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin und an der Kronberg Academy bei Tabea Zimmermann. Auftritte führten die Preisträgerin des Internationalen Anton-Rubinstein-Wettbewerbs u.a. zur Royal Northern Sinfonia unter der Leitung von Lars Vogt, zu den Heidelberger Sinfonikern, zum Philharmonischen Orchester Cottbus, zu den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, zum Heidelberger Frühling und an die Londoner Wigmore Hall. Als Kammermusikerin und Solistin gastiert sie regelmäßig u.a. beim Moritzburg Festival, bei der Schubertiade Schwarzenberg-Hohenems, beim Kronberg Festival, dem Festival d’Aix-en-Provence und zu La Folle Journée in Nantes. Dabei arbeitet sie mit Künstler:innen wie Renaud Capuçon, Isabelle Faust, Daniel Barenboim, Emmanuel Pahud, Jan Vogler, Elisabeth Leonskaja und Kian Soltani zusammen. In der aktuellen Saison tritt sie u.a. beim Berliner Festival Intonations und bei Chamber Music Connects the World auf und veröffentlicht ihr erstes Album, das sie zusammen mit dem Pianisten Julien Quentin aufgenommen hat. Sindy Mohamed ist Mitglied des West-Eastern Divan Orchestra und Ensemble sowie des Boulez Ensembles. In wenigen Wochen ist sie zusammen mit der Mezzosopranistin Marie Seidler erneut im Pierre Boulez Saal zu erleben.

Oktober 2025

Cairo Symphony Orchestra

Das Cairo Symphony Orchestra wurde 1959 von seinem ersten Dirigenten Franz Litschauer ins Leben gerufen. In den mittlerweile fast fünf Jahrzehnten seines Bestehens wurde das Ensemble von bedeutenden Gastdirigenten wie Charles Münch, Yehudi Menuhin, Gennadi Roschdestwenski und Daniel Barenboim geleitet und konzertierte mit Solisten wie Rudolf Buchbinder, Jörg Demus, Abdel Rahman El Bacha, Ramzi Yassa, André Navarra, Stefan Vladar und Plácido Domingo. Im Laufe der Jahre und insbesondere in der Amtszeit Ahmed El Saedis als Chefdirigent seit 1991 erweiterte das Orchester beständig sein Repertoire von Bruckner und Mahler über Debussy, Bartók und Strawinsky bis zu Werken von Hindemith, Prokofjew und Schostakowitsch. Auch ägyptische Komponisten wie Abu Bakr Khairat, Aziz El-Shawan, Gamal Abdel-Rahim, Sayed Awad und Rageh Daoud stehen regelmäßig auf seinen Programmen. Seit 2002 bietet das von El Saedi begründete Festival Arabic Perspectives zeitgenössischen Stimmen der arabischen Welt wie Marcel Khalife und Mayas Al Yamani ein Forum. Gastspielreisen führten das Cairo Symphony Orchestra u.a. nach China, Jordanien, Deutschland und Österreich.

Oktober 2025