Leif Ove Andsnes Klavier

Bertrand Chamayou Klavier

Programm

Franz Schubert

Rondo für Klavier vierhändig A-Dur D 951

Allegro für Klavier vierhändig a-moll D 947 „Lebensstürme“

Fuge für Klavier (Orgel) vierhändig e-moll D 952

Fantasie für Klavier vierhändig f-moll D 940

György Kurtág

Auswahl aus Játékok

für Klavier zwei- und vierhändig

Franz Schubert (1797–1828)

Rondo für Klavier vierhändig A-Dur D 951 (1828)

Allegretto quasi andantino

György Kurtág (*1926)

Hommage à Farkas Ferenc (3) / Petruschkas Beschwörung (1979)

Les Adieux (in Janáčeks Manier) (1992)

Sintflut-Sirenen (Warten auf Noah) (1990)

An apocryphal hymn (in the style of Alfred Schnittke) (1985)

Hommage à Farkas Ferenc (2) / Erinnerungsbrocken aus einer Kolindenmelodie (1979)

Zorniger Choral für Klavier vierhändig (1979)

Glocken (Hommage à Strawinsky) für Klavier vierhändig (1979)

Hommage à Halmágyi Mihály für Klavier vierhändig (1979)

aus Játékok für Klavier zwei- und vierhändig (seit 1973)

Franz Schubert

Allegro für Klavier vierhändig a-moll D 947 „Lebensstürme“ (1828)

Allegro ma non troppo

Pause

Franz Schubert

Fuge für Klavier (Orgel) vierhändig e-moll D 952 (1828)

György Kurtág

Aus der Ferne (Alfred Schlee zum 80. Geburtstag) (1981)

Das kleine Gewitter (für Zoltán Kocsis) (1981)

Hommage à Schubert (1979)

Hommage tardif à Karskaya (1990)

Choral (Benjamin Rajeczky zum 80. Geburtstag) (1981)

Studie zu „Hölderlin“ (Positionsübung) für Klavier vierhändig (1979)

Kyrie für Klavier vierhändig (1979)

Hommage à Soproni (in memoriam matris carissimae) für Klavier vierhändig (1979)

aus Játékok

Franz Schubert

Fantasie für Klavier vierhändig f-moll D 940 (1828)

Allegro molto moderato - Largo - Allegro vivace - Tempo I

György Kurtág

Das Innerste, das Äußerste

Mit vierhändiger Klaviermusik von Franz Schubert und György Kurtág präsentieren Leif Ove Andsnes und Bertrand Chamayou Meisterwerke und Miniaturen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten.

Essay von Wolfgang Stähr

Das Innerste, das Äußerste

Klaviermusik von Franz Schubert und György Kurtág

Wolfgang Stähr

Alles fängt am Ende an. Im Januar 1828, in seinem letzten Lebensjahr, um seinen letzten Geburtstag, schreibt Franz Schubert eine Fantasie für Klavier zu vier Händen. Eine Besetzung wie aus einer Genreszene familiären und geselligen Musizierens, miteinander und nebeneinander auf der Klavierbank vereint: zwei Schwestern im latenten Wettbewerb, während die Frau Mama auf dem Sofa sitzt; oder der unterbezahlte Klavierlehrer neben der überprivilegierten Adelsdame; oder zwei österreichische Staatsdiener, ein Hofsekretär und ein Regierungsrat, die nach Feierabend Ländler und Polonaisen spielen, Arrangements, beliebte Opernmelodien. Oder zwei kunstliebende Klosterbrüder. Schubert kannte seine Kunden: „In Oberösterreich finde ich allenthalben meine Compositionen, besonders in den Klöstern Florian und Kremsmünster, wo ich mit Beihülfe eines braven Clavierspielers meine 4händigen Variationen und Märsche mit günstigem Erfolge producirte“, berichtete er an die Eltern in einem Reisebrief im Sommer 1825.

Leichenklage, Jammergeächz

Doch im Winter 1828 komponierte Schubert eine weder gesellige noch gefällige Musik. Die Fantasie f-moll D 940 ist ein faszinierendes und zugleich schockierendes, souveränes und selbstquälerisches Werk, eine Komposition, die das vierhändige Klavierspiel in den Rang der „ernsten“ und „großen“ Kunst erhebt – auf eine Stufe mit der Symphonie, den anspruchsvollsten Klaviersonaten, der musikalischen Tragödie, der Trauermusik, dem Requiem. Es beginnt schon mit der Tonart. Ob Schubert seinen Beinahe-Namensvetter, den schwäbischen Dichter, Publizisten und Komponisten Christian Friedrich Daniel Schubart gelesen hat, ist gar keine Frage: Schließlich vertonte er vier seiner Gedichte, darunter Die Forelle. Höchstwahrscheinlich kannte er auch Schubarts literarische Charakteristik der Tonarten und konnte diesen originellen Kurzportraits entnehmen, dass f-moll „tiefe Schwermuth, Leichenklage, Jammergeächz, und grabverlangende Sehnsucht“ zum Ausdruck bringe.

Die Fantasie beginnt mit einer trostlosen Endlosigkeit, einem monotonen, fatalistischen Räderwerk, über dessen Gleichlauf eine Melodie improvisiert wird, leicht ungarisch koloriert, ein Vor-sich-hin-Singen. Oder eher ein Rezitativ, das Aufsagen des immer gleichen Namens, das Aussprechen des immer gleichen Gedankens. Oder ist es ein Tanzschritt, eine fragile, fragmentierte Sarabande? Neben dem romantischen, sehnsüchtigen, grabverlangenden Zug ins Nachtseitige, ins Unbewusste ergibt sich Schubert in diesem Werk auch dem Sog der Vergangenheit, schreibt eine stilisierte, historisierende Musik, die von weither zu kommen scheint, in alte, höfische Zeremonien hinableuchtet, mit barocken Attitüden und Anleihen beim „Kirchenstyl“. Im Allegro, das die Fantasie eröffnet wie ein erster Satz, wechselt Schubert noch mehrmals die Seiten, abrupt und verwirrend. Das f-moll des Anfangs kehrt sich zum Licht, nach F-Dur (eine Tonart, die Schubart mit „Ruhe und Gefälligkeit“ assoziiert), verliert sich in einem unwirklich schönen, gläsernen, zerbrechlichen Klang, ehe das ursprüngliche Moll brutal zurückschlägt, mit brachial in die Tasten gemeißelten Oktaven und Akkorden und dem Gestus einer pompösen höfischen Begräbnisfeier, einschließlich martialischer Trommelrhythmen und bizarrer Fanfaren. Diesen schneidenden, erschreckenden Kontrast spielt Schubert wieder und wieder aus, bis zuletzt auch das finstere Trauerspektakel nach F-Dur umschwenkt und mit einem unüberhörbaren „Auf Wiedersehn“ zum nachfolgenden Largo, dem zweiten Satz, überleitet. Der extreme Zwiespalt der Gefühle ist nicht bloß dramaturgisch begründet, sondern unbedingt existentiell zu verstehen, als ein Schubert’sches Lebensthema: Was ist Illusion, was ist Wirklichkeit? Im Frühlingstraum aus dem Liederzyklus der Winterreise vertonte Schubert die verschämte Frage des Wanderers im Selbstgespräch: „Ihr lacht wohl über den Träumer, der Blumen im Winter sah?“ Der eisige Realitätsschock lässt nicht lange auf sich warten: „Und als die Hähne krähten, da ward mein Herze wach, nun sitz ich hier alleine und denke dem Traume nach.“

Aber Schubert kontert die Realität mit einer „unmöglichen“ Architektur. Wie schon Jahre zuvor bei seiner „Wandererfantasie“ für Klavier solo experimentierte er auch in dieser Komposition mit einer mehrdeutigen und vielfach verschachtelten Form, indem das Werk im Ganzen als eine Sonate in vier traditionellen Sätzen gehört werden kann. Denkbar ist die f-moll-Fantasie aber auch als einzelner Sonatensatz, der vorzeitig abbricht und erst im Finale mit der Reprise und einer Fuge als nachgeholter Durchführung fortgesetzt wird, um nach einer jähen Generalpause in den letzten Takten buchstäblich im Abgrund zu versinken, als wollte Schubert in einer ebenso radikalen wie desolaten Aktion seine eigene Musik zu Grabe tragen. Doch der Hang zur Selbstzerstörung ist schon der Fuge eingeschrieben, deren Ordnungsgefüge sich unaufhaltsam in einer finstere Untergangsphantasie verwandelt. Formal geht der zweite Satz, das Largo, als barockes Präludium oder (französische) Ouvertüre der Fuge zeitversetzt voraus, aber auch diese sinnvolle Fernbeziehung wird ausgiebig unterbrochen: sogleich durch eine trillernde und verschnörkelte Abschweifung, die wie blanker Hohn klingt; und vor allem durch das an dritter Stelle folgende Scherzo, das immer wieder von vorn beginnt, sich unaufhörlich verlängern ließe, wie die Tänze, die Schubert in Gesellschaft spielte und nach Bedarf in die Länge ziehen konnte. So fröhlich nimmt sich dieses Scherzo jedoch überhaupt nicht aus, im Gegenteil, die ständigen Wiederholungen, das Auf-der-Stelle-Treten sprechen vielmehr von äußeren und inneren Zwängen, fixen Ideen und abgezählten Schritten.

Schon im Februar 1828 bot Schubert seine Fantasie dem Mainzer Verlagshaus Schott an und stellte sogleich klar, dass sie „der Comtesse Caroline Esterházy dedicirt“ sei, Schuberts langjähriger Klavierschülerin. Daraus lässt sich schließen, wie wichtig ihm diese Komposition und die Widmung waren, und auch die Frau, der sie zugeeignet werden sollte. Das geschah schließlich nach Schuberts Tod. Sein Freund Eduard Bauernfeld hatte noch im Tagebuch vermerkt: „Schubert scheint im Ernst in die Comtesse E. verliebt. Mir gefällt das von ihm.“

Fast wie ein Fragezeichen

Erst 1840 erschien das Allegro a-moll für Klavier zu vier Händen D 947: unter dem vom Verleger erdachten Titel „Lebensstürme“, der alles und nichts sagt und deshalb in jedem Fall passt. Schubart hatte aus a-moll „fromme Weiblichkeit und Weichheit des Charakters“ herausgehört; Schubert teilte diese Wahrnehmung offenkundig nicht, denn sein Allegro beginnt weder weich noch „weiblich“ (im überkommenen Sinn). Womöglich dachte er, bevor er dieses Stück im Mai 1828 zu Papier brachte, ganz grundsätzlich über die Farbe, den Stoff, die Thematik der Musik nach und überlegte, ob er sie muskulös, kampfeslustig und energiegeladen ausrichten sollte, vom Schicksal geprüft, in metallischen Akkorden, wie ein Schwur; oder religiös, mystisch, entrückt, in Mondlicht getaucht, wie ein Gebet; oder feurig, brillant, effektbewusst, um die hörende Gesellschaft zu beeindrucken. Schließlich entschied sich Schubert nicht für eine, sondern für alle drei Spielarten, eine nach der anderen, als würde er auf dem Theater verschiedene Fächer und Rollen ausprobieren. Gegen Ende allerdings gerät der erste, heroische Themenkomplex zunehmend in Unordnung, versinkt beinah im Chaos, verliert jedenfalls befremdlich an Form und Fassung.

Das vierhändige Rondo A-Dur D 951 (laut Schubart die geeignete Tonart für „Erklärungen unschuldiger Liebe, Zufriedenheit über seinen Zustand; Hoffnung des Wiedersehens beym Scheiden des Geliebten“), das Schubert gleich danach komponierte, liefert ein Beispiel und erbringt den Beweis, dass er in seinem letzten Lebensjahr nicht andauernd von Todesahnungen ergriffen war. Ob dieses Rondo ursprünglich als Finale zum a-moll-Allegro gedacht war und später Teil eines kompletten Sonatenzyklus werden sollte, darüber geistern allerhand Theorien durch die Literatur; gelegentlich werden die beiden Klavierduette sogar als Vorstudien zu einer ungeschriebenen Symphonie interpretiert. Wie auch immer: Schubert schreibt ein gemütvolles Rondo, ja „Rondissimo“, das wie ein Geburtstagsständchen oder ein Wiener Volkslied anhebt, sich zu drehen beginnt und kreist und kreist und nie mehr aufhören will – eine melodische Endlosschleife mit unentrinnbarem Ohrwurm-Effekt und einer preziösen Schlusspointe, äußerst elegant und leicht spöttisch, fast wie ein Fragezeichen.

Die Fuge e-moll D 952 schrieb Schubert am späten Abend einer Landpartie im Wienerwald, um sie am nächsten Tag, dem 4. Juni 1828, auf der Orgel der Stiftskirche von Heiligenkreuz gemeinsam mit dem befreundete Komponisten Franz Lachner zu spielen – eine kompromisslos seriöse Angelegenheit, starr und streng und völlig unpersönlich, wäre da nicht dieses vorherrschende Dreitonmotiv, an dem Schubert geradezu monomanisch festhält. Kurz vor Schluss dann kommt die Fuge ins Rutschen und droht zu zerfließen. Diese kleine, subversive Freiheit oder Frechheit gönnte sich Schubert selbst an geweihter Stätte.

Das Klavier, das Spiel, die Liebe

Ob die Kunst nun ernst oder heiter oder wie das Leben sei – eines darf in jedem Falle festgestellt werden: Das Klavier ist ein wunderbares Spielzeug. Kinder wissen es, wenn man sie frei am und mit dem Instrument spielen lässt. Künstler:innen wissen es ebenfalls, sie spielen ihr Leben lang, und selbst mit bald hundert Jahren ist das Spiel noch nicht aus. Schauspieler, Klavierspielerinnen, Glasperlenspieler: Sie beschenken die Welt mit der Weisheit unverdrossener Kinder.

Játékok, „Spiele“, schreibt der 1926 geborene György Kurtág seit 1973, Stück für Stück, Band auf Band, Spiel um Spiel. „Die Anregung zum Komponieren der Játékok hat wohl das selbstvergessen spielende Kind gegeben“, bekennt er. „Das Kind, dem das Instrument noch ein Spielzeug ist. Es macht allerlei Versuche mit ihm, streichelt es, greift es an. Es häuft scheinbar unzusammenhängende Klänge, und wenn dies seinen musikalischen Instinkt zu erwecken vermochte, wird es nun bewusst versuchen, gewisse zufällig entstandene Harmonien zu suchen und zu wiederholen.“ Kurtág besaß weder den pädagogischen Ehrgeiz noch den ausdauernden Ordnungssinn, eine mehrbändige Klavierschule systematisch einzurichten. Er folgte vielmehr einer anderen, einer kindlichen, insgeheim leicht anarchischen Neigung zur Musik: „Freude am Spiel, an der Bewegung – mutiges, rasches Durchlaufen der ganzen Klaviatur gleich am Anfang des Klavierlernens, ohne umständliches Herumsuchen nach Tönen, ohne Abzählen der Rhythmen – solch eine anfangs noch unbestimmte Vorstellung brachte die Sammlung zustande.“

Im Laufe der gut 50 Jahre aber weiteten und vertieften sich die Játékok auch zu „Tagebucheintragungen“ und „persönlichen Botschaften“, sie dienten dem Komponisten als eine Art „Notizbuch“ und wurden schließlich mit der Zeit zur unentbehrlichen „Werkstatt für [s]ein Leben“, wie Kurtág verrät. Freundinnen und Kollegen, von einst und jetzt, Vorbilder und Vorgängerinnen werden geehrt, gegrüßt, portraitiert, beschenkt. Und selbst der Tod kommt ins Spiel, der Abschied von den Nächsten und den Liebsten. Játékok schließt alle ein und niemanden aus: eine Welt in Tasten und Tönen, Namen und Noten, ein Anfang ohne Ende. Für zwei Hände – und wenn Kurtág sie mit seiner Frau Márta musizierte, für vier Hände, in inniger Verschränkung.

Wolfgang Stähr, geboren 1964 in Berlin, verfasste Buchbeiträge über Haydn, Beethoven, Schubert und Mahler. Er schreibt Artikel, Essays und Werkkommentare für die Festspiele in Salzburg, Luzern, Grafenegg, Würzburg und Dresden, Orchester wie die Berliner und die Münchner Philharmoniker, den Bayerischen Rundfunk und die Neue Zürcher Zeitung.

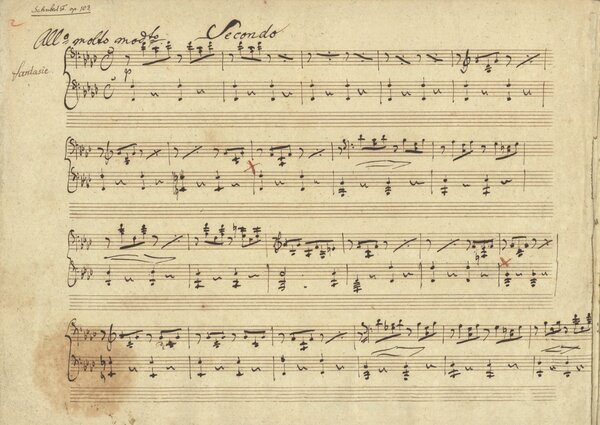

Franz Schuberts autographe Reinschrift der Fantasie D 940 (Österreichische Nationalbibliothek)

Dazzling Duets

For Schubert, the piano duet was an end in itself. This was at odds with so many composers of the 18th and 19th centuries who viewed the medium primarily as a convenient vehicle to disseminate arrangements of symphonies or operatic excerpts, at a time when orchestral concerts were a rarity. Like him, György Kurtág has long regarded the piano duet as a highly personal genre.

Program Note by Harriet Smith

Dazzling Duets

Music for Four-Hand Piano by Schubert and Kurtág

Harriet Smith

What riches Franz Schubert bequeathed the world in 1828, the last year of his life: the String Quintet, the Ninth Symphony, the songs of Schwanengesang, the E flat–major Mass, the Three Piano Pieces D 946, and the last three piano sonatas. But into that list also come the four duets that Leif Ove Andsnes and Bertrand Chamayou perform tonight—works that demonstrate how far Schubert had elevated the genre of four-hand piano music.

For Schubert, like Mozart, the piano duet was an end in itself. This was at odds with so many composers of the 18th and 19th centuries who viewed the medium primarily as a convenient vehicle to disseminate arrangements of works such as symphonies or operatic excerpts, at a time when orchestral concerts were a rarity, with four hands at a keyboard increasing the scope of what was feasible. Theirs was, in other words, a utilitarian approach, rather than an artistic one. Schubert’s earliest ventures into the piano duet were three fantasies that immediately set out his intentions. If the first indisputable large-scale masterpiece was the “Grand Duo” of 1824, it was a stepping stone to the works on tonight’s program.

A Rondo and a Tone Poem

Both the Rondo in A major and the A-minor Allegro (nicknamed “Lebensstürme”), dating from June and May 1828 respectively, are substantial individual movements thought by some to be intended to form a two-movement sonata—a duet equivalent of Beethoven’s Op. 90. Nor do the similarities end there, for the Rondo’s theme subtly imitates Beethoven’s finale in terms of harmonies, the initially hesitant idea being followed by a more confident one and the final reiteration of the Rondo’s main theme in the tenor register. Schubert takes a similarly moderate tempo marking—Allegretto quasi Andantino—but what is particularly striking is the delight he takes in having two pairs of hands to employ, decorating the gently easeful theme to delightful effect, delicacy frequently to the fore as he exploits the piano’s upper registers. Even when the music dips into the minor there is a sense that all will be well—in that regard the Rondo harks back to other pieces in A major such as the Piano Sonata D 664 and the “Trout” Quintet.

The Rondo was published in December 1828, soon after Schubert’s death. The A-minor Allegro had to wait rather longer, finally seeing the light of day when Anton Diabelli issued it in 1840. Canny businessman that he was, he added the evocative title. It translates as “storms of life,” which may seem a suitably high-Romantic description but rather trivializes what is a nothing less than a tone poem for the piano. The forte dotted opening chords are followed by a rich sequence of other ideas, fiery and passionate. But how wonderfully Schubert offers balm with a second subject that slips down a semitone from A to A flat and is reduced to a mere whisper, in triple pianissimo, creating a chorale-like quality that is as serene as the opening was tempestuous. Again, what continually amazes is the manner in which the composer exploits the full range of the keyboard, with some gorgeous piano writing in the uppermost reaches. As the music regains momentum there is another surprise tonal shift for the development, which plunges us into F minor and is built entirely on the opening motif. Only once that runs out of steam does the recapitulation arrive, the piece maintaining its vexatious mood right up to the close.

A Fugue and a Fantasy

Schubert’s E-minor Fugue D 952, dating from June 3, 1828, offers four minutes of intensity, its chromatically yearning subject a fitting farewell to the piano duet medium, finding resolution in the major with the final cadence. It came about through an unconventional route, inspired by a trip out of Vienna to the town of Heiligenkreuz, whose church had a fine organ. As Schubert’s friend and fellow composer Franz Lachner recalled: “Schubert suggested the composition of a four-hands fugue, which was completed by both parties towards midnight. On the next day, at 6 in the morning, we travelled to Heiligenkreuz, where both fugues were performed in the presence of several monks.” The influence of the organ remains audible in the piano duet, with long-held pedal notes in the secondo part. It also serves as a reminder that the sacred was very much on the composer’s mind: he was to embark on his final Mass in E-flat later the same month.

Written in January 1828, the F-minor Fantasy pushes the boundaries both technically and musically. The genre had always brought out the experimental in Schubert—just think of the solo piano “Wanderer” Fantasy or his last work for violin and piano, D 934. On the page, the beginning of the piece may look simple, but on closer observation its artless opening motif poses a number of questions regarding phrasing, the amount of rubato to use, as well as choices of dynamics and tempo. What is not in question is the emotional potency contained within that simple phrase.

The Fantasy is built on a large scale and contains within its through-written structure a slow movement and a scherzo, bookended by the opening section, which is further intensified on its return by a dramatic fugue. Silence is as important as sound. But for all its revolutionary spirit, the piece also recalls elements of Mozart’s much more compact Fantasy in the same key (K. 608), which was written for mechanical organ but found fame in a version for piano duet. Was it from Mozart that Schubert got the idea of shifting to the remote F-sharp minor for the inner two sections, or to employ the fugal writing that ramps up the tension to such potent effect? In the end it may be that sense of emotional journeying, of which Schubert was a master, that makes the Fantasy such a supreme achievement. On its final repetition, the opening melody—now reharmonized to increase the emotional impact still further—sears its way into the heart of the listener.

The Long and the Short Values

György Kurtág—who turned 99 last February—has long regarded the medium of the piano duet a highly personal one as well. No one familiar with his recording of Játékok with his late wife, the beloved Márta, will fail to be touched by the images of them at the keyboard, the playing every bit as intimate. The word “játékok” translates as “games.” Kurtág began writing these pieces in 1973, arranging them into ten volumes so far. He offered these thoughts in his introduction: “The idea of composing Játékok was suggested by children playing spontaneously, children for whom the piano still means a toy. They experiment with it, caress it, attack it, and run their fingers over it. They pile up seemingly disconnected sounds, and if this happens to arouse their musical instinct they look consciously for some of the harmonies found by chance and keep repeating them.”

If the initial impetus was inspired by children, by the fifth volume, Játékok had attained a further, slightly elusive subtitle: “Diary entries, personal messages.” Kurtág loves brevity, which is superbly encapsulated in these pieces, and their evocative titles offer tantalizing glimpses into his world, with music that sometimes lasts mere seconds, offering pen portraits that range from homages and birthday greetings to in memoriams.

Ferenc Farkas was a teacher of Kurtág in Budapest and the recipient of several homages, two of which are inspired by the character of Petrushka and a folk song—the “colinda” of the title—respectively. Time and again in these pieces, Kurtág subverts the limitations of the piano, as in the furious squally weather of “Sirens of the Deluge,” which is counterbalanced by the quietly somber “Apocryphal Hymn.” Other solo homages include Alfred Schlee, Kurtág’s Viennese publisher, and the Hungarian ethnomusicologist Benjamin Rajeczky; “The Little Squall” is a gift for the pianist Zoltán Kocsis, who had studied with the composer. Among the pieces for duet are the Stravinsky homage “Bells,” whose sound are also conjured in “Kyrie,” homages to composer József Soproni and folk violinist Mihály Halmagyi, and the brilliantly irritable “Furious Chorale.”

For Kurtág, even these miniatures were central to his artistic credo: “Let us tackle bravely even the most difficult task without being afraid of making mistakes: we should try to create valid proportions, unity, and continuity out of the long and short values—just for our own pleasure!”

Harriet Smith is a UK-based writer, editor, and broadcaster. She contributes regularly to Gramophone magazine and is a former editor of BBC Music Magazine, International Record Review, and International Piano Quarterly.

Die Künstler

Leif Ove Andsnes

Klavier

Leif Ove Andsnes wurde 1970 im norwegischen Karmøy geboren und absolvierte seine Ausbildung bei Jiri Hlinka am Konservatorium von Bergen. Er gehört zu den erfolgreichsten Pianisten seiner Generation und tritt regelmäßig mit allen großen Orchestern in den wichtigsten Musikzentren weltweit auf. Als Artist in Residence war er u.a. den Berliner Philharmonikern, dem New York Philharmonic, dem London Symphony Orchestra und der Wigmore Hall verbunden und kuratierte außerdem die Reihe „Perspectives“ an der New Yorker Carnegie Hall. Ein wichtiger künstlerischer Partner ist das Mahler Chamber Orchestra, mit dem er während der vergangenen Jahre die beiden großangelegten Projekte „A Beethoven Journey“ und „Mozart Momentum 1785/86“ jeweils mit den Klavierkonzerten beider Komponisten realisierte. Seine Einspielungen wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. gewann er sieben Gramophone Awards und erhielt 11 Grammy-Nominierungen. Leif Ove Andsnes ist Gründungsdirektor des Rosendal Chamber Music Festival, war künstlerischer Leiter des Ojai Festival in Kalifornien und bekleidete für knapp 20 Jahre den Posten des künstlerischen Co-Direktors des Risør Kammermusikfestivals. Im vergangenen September gab er gemeinsam mit Christian Tetzlaff einen Duoabend zur Eröffnung der Saison im Pierre Boulez Saal.

November 2025

Bertrand Chamayou

Klavier

Bertrand Chamayou, geboren in Toulouse, absolvierte seine Ausbildung bei Jean-François Heisser am Pariser Conservatoire und bei Maria Curcio in London. Er ist regelmäßig an bedeutenden Institutionen wie der Philharmonie de Paris, der Philharmonie Berlin, dem Théâtre des Champs-Elysées, dem New Yorker Lincoln Center, dem Concertgebouw Amsterdam, der Londoner Wigmore Hall sowie bei den Festivals in Luzern, Salzburg, Edinburgh, Bonn und im Rheingau zu hören. Dabei arbeitete er u.a. mit den Wiener Philharmonikern, dem New York Philharmonic Orchestra, dem Gewandhausorchester Leipzig, der Staatskapelle Berlin, dem Orchestre de Paris und dem London Philharmonic Orchestra und Dirigenten wie Pierre Boulez, Sir Neville Marriner, Esa-Pekka Salonen, Andris Nelsons, Semyon Bychkov, Philippe Herreweghe, François-Xavier Roth, Herbert Blomstedt und Sir Antonio Pappano zusammen. Zu seinen regelmäßigen Kammermusikpartner:innen zählen Renaud und Gautier Capuçon, Antoine Tamestit, Sol Gabetta und das Quatuor Ébène. Für seine Einspielungen erhielt Bertrand Chamayou zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Gramophone Recording of the Year Award und den ECHO Klassik. Im Pierre Boulez Saal war er in der Vergangenheit u.a. mit Olivier Messiaens Vingt regards sur l’enfant-Jésus sowie zuletzt im Mai 2024 in einem Liedprogramm an der Seite von Barbara Hannigan zu erleben.

November 2025