Marie-Laure Garnier Sopran

Célia Oneto Bensaid Klavier

Programm

Spirituals

Walk Together, Children

Ride On, King Jesus

Deep River

My Good Lord’s Done Been Here

Nobody Knows the Trouble I’ve Seen

He’s Got the Whole World

He Never Said a Mumbalin’ Word

Sometimes I Feel Like a Motherless Child

De Gospel Train

Weepin’ Mary

Wade in the Water

arrangiert von

Moses Hogan, Hall Johnson, Harry T. Burleigh und Mark Hayes

Olivier Messiaen

Action de grâces

Le Collier

Prière exaucée

aus Poèmes pour Mi

Francis Poulenc

Main dominée par le coeur

Priez pour paix

Les Anges musiciens

Nous avons fait la nuit

Keine Pause

Walk Together, Children

Arrangement von Moses Hogan (1957–2003)

Olivier Messiaen (1908–1992)

Action de grâces

aus Poèmes pour Mi (1936) (Messiaen)

Ride On, King Jesus

Arr. Hall Johnson (1888–1970)

Deep River

Arr. Moses Hogan

Francis Poulenc (1899–1963)

Main dominée par le coeur (1946) (Éluard)

My Good Lord’s Done Been Here

Arr. Moses Hogan

Francis Poulenc

Priez pour paix (1938) (d’Orléans)

Nobody Knows the Trouble I’ve Seen

Arr. Harry T. Burleigh (1866–1949)

He’s Got the Whole World

Arr. Moses Hogan

Olivier Messiaen

Le Collier

aus Poèmes pour Mi

Francis Poulenc

Les Anges musiciens (1960) (Carême)

He Never Said a Mumbalin’ Word

Arr. Moses Hogan

Francis Poulenc

Nous avons fait la nuit (Éluard)

aus Tel jour telle nuit (1936–37)

Sometimes I Feel Like a Motherless Child

Arr. Moses Hogan

De Gospel Train

Arr. Henry T. Burleigh

Olivier Messiaen

Prière exaucée

aus Poèmes pour Mi

Weepin’ Mary

Arr. Henry T. Burleigh

Wade in the Water

Arr. Mark Hayes (*1953)

Keine Pause

Olivier Messiaen mit seiner ersten Ehefrau Claire Delbos, 1934

Ein Spiegelbild unserer selbst

Als „Lieder in einem vollkommen hybriden Stil, am Scheideweg der Menschheit“ beschreiben die beiden Künstlerinnen des heutigen Abends ihr Programm, als „ein Spiegelbild unserer selbst“. Licht und Dunkel, ernst und populär, alt und neu, von fern, von nah – die Kombination aus französischen Mélodies und amerikanischen Spirituals zelebriert Gegensätze und Vielfalt.

Werkeinführung von Meike Pfister

Ein Spiegelbild unserer selbst

Zum Liederabend mit Marie-Laure Garnier und Célia Oneto Bensaid

Meike Pfister

Als „Lieder in einem vollkommen hybriden Stil, am Scheideweg der Menschheit“ beschreiben die beiden Künstlerinnen des heutigen Abends ihr Programm, als „ein Spiegelbild unserer selbst“. Licht und Dunkel, ernst und populär, alt und neu, von fern, von nah – die Kombination aus französischen Mélodies und amerikanischen Spirituals zelebriert Gegensätze und Vielfalt.

Mit „Songs of Hope“ besingen Marie-Laure Garnier und Célia Oneto Bensaid nicht nur die alttestamentliche Hoffnung eines Volkes auf Freiheit, wie sie in vielen Spirituals zum Ausdruck kommt, oder die Hoffnung auf Vereinigung mit Gott, wie Olivier Messiaen sie formuliert. Die in Französisch-Guayana geborene Sopranistin und ihre aus Paris stammende Klavierpartnerin drücken damit auch ihre Hoffnung auf eine friedliche Gesellschaft aus, die Brücken schlägt über Kontinente, Hautfarben und Klassen hinweg.

Doch sind es keineswegs nur die Kontraste, von denen dieses auf den ersten Blick ungewöhnliche Programm lebt. Manch eine oder einen mag es überraschen, wie viel Messiaen oder Francis Poulenc musikalisch mit amerikanischen Spirituals gemeinsam haben: Elemente des Jazz, ekstatische Ausbrüche und nicht zuletzt das religiöse Gedankengut. Im Spiegel der jeweils anderen Klangwelt treten solche Überschneidungen heute Abend umso stärker hervor.

Mit Ausnahme von Priez pour paix liegen den vier Liedern Poulencs zwar keine explizit geistlichen Texte zugrunde, von christlichen Werten und Themen wie Engeln, Brüderlichkeit oder Nächstenliebe handeln aber auch die surrealistisch anmutenden Gedichte von Paul Éluard oder Les Anges musiciens des belgischen Dichters Maurice Carême. Surrealistisches findet sich ebenfalls in den Poèmes pour Mi von Messiaen, der wie Poulenc ein tiefgläubiger Katholik war. In seinem 1936 entstandenen Liederzyklus, der auf Texten des Komponisten selbst basiert, vermischen sich die Liebe zu seiner Frau Claire Delbos (genannt Mi) und die Liebe zu Gott. Trotz der für Messiaen typischen Systematik seines Komponierens zeugen die Lieder des Franzosen, der über 60 Jahre lang als Organist an der Kirche La Trinité in Paris wirkte, von großer Leidenschaft und Ekstase, was sie für Marie-Laure Garnier zu idealen Partnern der Spirituals macht.

Diese aus der Improvisation heraus entstandenen Lieder wurden zu Beginn nur mündlich überliefert und waren, a cappella gesungen, eine der wenigen Ausdrucksmöglichkeiten für die versklavten Menschen, die seit Beginn des 17. Jahrhunderts zu Tausenden aus Afrika nach Amerika verschleppt wurden. In zeitgenössischen Arrangements für Gesang und Klavier von klassisch ausgebildeten Komponisten wie Moses Hogan, Hall Johnson, Harry T. Burleigh und Mark Hayes nähern sie sich der europäischen Musiktradition an, bewahren aber gleichzeitig ihren ursprünglichen Charakter. Für Marie-Laure Garnier und Célia Oneto Bensaid stellen Spirituals eine Einladung dar, „unsere gemeinsame Geschichte neu zu lesen und uns Fragen über die Welt zu stellen, in der wir leben.“

To the Promised Land

Amerikanische Spirituals

„O, walk together children, don’t you get weary, / There’s a great camp meetin’ in the promised lan’“. Die Vorstellung eines „gelobten Landes“ und die biblische Geschichte des unterdrückten jüdischen Volkes mussten zwangsläufig unter den Versklavten große Resonanz finden. In sogenannten „camp meetings“, oft mehrtägigen gottesdienstähnlichen Versammlungen unter freiem Himmel mit teilweise mehreren tausend Teilnehmenden, kamen sie im Zuge der großen Erweckungsbewegungen in Kontakt mit dem Christentum. Hier entstanden viele der afroamerikanischen oder „Schwarzen“, aber auch „weißen“ Spirituals. Die genaue Urheberschaft einzelner Lieder lässt sich heute nicht mehr klären. Ende des 19. Jahrhunderts erschienen die ersten gedruckten Sammlungen von Spirituals, die in den folgenden Jahrzehnten von den verschiedensten Interpret:innen in unterschiedlichsten Versionen aufgegriffen wurden.

Die zeitlose Kraft dieser Lieder mag auch darin begründet liegen, dass ihre Texte zwangsläufig im Unkonkreten bleiben mussten. Versklavte Menschen nutzten den Gesang als Mittel, sich verschlüsselte Botschaften zu überbringen: Wade in the Water handelt an der Oberfläche vom Auszug des jüdischen Volkes aus Ägypten. Doch vermutlich verbirgt sich auch ein Rat an potentielle Flüchtende darin: Wer durchs Wasser läuft, verwischt seine Spuren. Ähnlich lässt sich De Gospel Train hören – als unterschwellige Ankündigung einer geplanten Flucht und als Aufruf, sich ihr anzuschließen. (Das Wort „gospel“, Evangelium, hat hier nichts mit dem musikalischen Genre Gospel zu tun, das sich aus der Spiritual-Tradition entwickelte.)

Leidenschaft und System

Olivier Messiaen

Was verbindet einen Komponisten wie Olivier Messiaen, der mehrere musiktheoretische Werke veröffentlichte, ein symmetrisches Skalensystem entwickelte und den Begriff „nicht-umkehrbarer Rhythmus“ erfand, mit traditionellen Spirituals? Vielleicht die Tatsache, dass Messiaens Systematik immer beseelt war, der Natur abgeschaut und niemals Selbstzweck. In seiner unverkennbaren Rhythmik, geprägt von Figuren, die vorwärts und rückwärts gespielt gleichbleiben, scheint sich tatsächlich ein Stück göttlicher Ewigkeit widerzuspiegeln. Der in Grenoble geborene Komponist bezeichnete die nicht-umkehrbaren Rhythmen als „eine meiner liebsten Entdeckungen“, befand aber gleichzeitig: „was für ein abscheuliches Wort! Man muss sich Gewalt antun, es auszusprechen. Leider habe ich kein besseres Wort gefunden!“

Die Rhythmik und Harmonik der Spirituals, die ihren Niederschlag später auch im Jazz fand, resoniert ebenso wie ihre überbordende Emotionalität auf erstaunliche Weise mit der farbenreichen Klangsprache der Poèmes pour Mi. Vor allem in Action de grâces, das Messiaens Dank für die Liebe, für seine Frau, die Natur und für Gott selbst ausdrückt, sowie im letzten Lied des neunteiligen Zyklus, Prière excaucée, das in einem regelrechten Freudentaumel endet, wird deutlich, dass sich musikalisches System und dramatische Leidenschaft bei Messiaen nie ausschließen. Le Collier erzeugt durch drei ständig wiederkehrende, wie umeinander kreisende Akkorde eine beinahe meditative Stimmung. Messiaen beschreibt darin eine Halskette, die sich schließlich als ein Paar ihn umschlingender Arme erweist.

Seit 1932 verheiratet, blieben Messiaen und Claire Delbos nur einige Jahre, um das Ehedasein, das Messiaen in den Texten dieser Lieder beschreibt und feiert, tatsächlich zu erleben. Delbos, selbst Geigerin und Komponistin, erkrankte unheilbar an einem Nervenleiden und verbrachte die letzten zehn Jahre ihres Lebens in einem Pflegeheim ohne Kontakt zur Außenwelt.

„Singen, immer singen“

Francis Poulenc

Deutliches Misstrauen gegenüber Prinzipien und Systemen unterschiedlicher Art zeigt sich in einer Aussage des künstlerischen Autodidakten Francis Poulenc: „Die musikalische Umsetzung eines Gedichts muss ein Akt der Liebe sein und niemals eine Vernunftehe.“ Er arbeite, erklärte er, instinktiv und nicht nach Regeln, und er sei stolz darauf, kein festes System zu besitzen.

Seine 150 Lieder beruhen zum größten Teil auf Texten von Dichtern, die der Pariser Komponist persönlich kannte, unter ihnen Guillaume Apollinaire und Paul Éluard. Letzterer begegnet uns im heutigen Programm in zwei Liedern: Nous avons fait la nuit entstand 1937 als letztes Stück des Zyklus Tel jour, telle nuit und handelt vom Sterben, vom Geist der Brüderlichkeit und der Verbindung, aus der etwas Neues und Unbekanntes erwächst. Ein Jahr zuvor hatte Poulenc einen engen Freund verloren – ein einschneidendes Ereignis, das in direktem Zusammenhang mit seiner Hinwendung zum Katholizismus steht. Das choralhafte Priez pour paix über einen jahrhundertealten Text von Charles d’Orléans entstand ebenfalls kurze Zeit nach Poulencs religiösem Initiationserlebnis.

Das zweite auf einem Gedicht von Éluard basierende Lied, Main dominée par le coeur aus dem Jahr 1947, beschreibt in surrealistischen Bildern die ständige Suche des Menschen. „Tous m’échappe“ – „alles entgleitet mir“, heißt es an einer Stelle des mit flüchtigen Sechzehntelnoten des Klaviers unterlegten Vokalparts. Typisch für Poulencs Liedstil ist die rhythmische Strenge. Der Komponist hatte wenig dafür übrig, wenn sich seine Interpret:innen ein Rubato, also leichte rhythmische Freiheiten, erlaubten, und versah seine Stücke deshalb stets mit äußerst präzisen Vortragsbezeichnungen. Die Metronomangabe zu Beginn des Liedes wird durch den ungewöhnlichen Zusatz „très exactement“ ergänzt, während der Schluss mit der Anweisung „Ralentir très brusquement et énormément“ (Sehr brüsk und stark verlangsamen) überschrieben ist. Allergisch reagierte der Komponist und Pianist auch, wenn Musiker:innen zu wenig Pedal benutzten. Zu den letzten sechs Takten des Liedes merkte er an: „Ici on ne mettra jamais assez de pédale“ (Hier kann man gar nicht zu viel Pedal geben).

Trotz aller kompositorischen Details und dem Verlangen nach äußerster Präzision stand für Poulenc jedoch stets ein Aspekt im Mittelpunkt: „Vor allem fordere ich von meinen Interpreten, dass sie singen, immer singen, wirklich singen. […] Ich liebe den Gesang um des Gesangs willen; deshalb hasse ich das, was man […] intelligente Sängerinnen nennt.“ System und Leidenschaft, Intelligenz und wahrhafter Gesang – das heutige Programm legt hörbares Zeugnis davon ab, dass sich solche scheinbaren Gegensätze niemals ausschließen.

Meike Pfister lebt als Pianistin, Musikwissenschaftlerin und Moderatorin in Berlin und ist hauptsächlich an der Universität der Künste und der Philharmonie Berlin sowie an der Elbphilharmonie in Hamburg tätig.

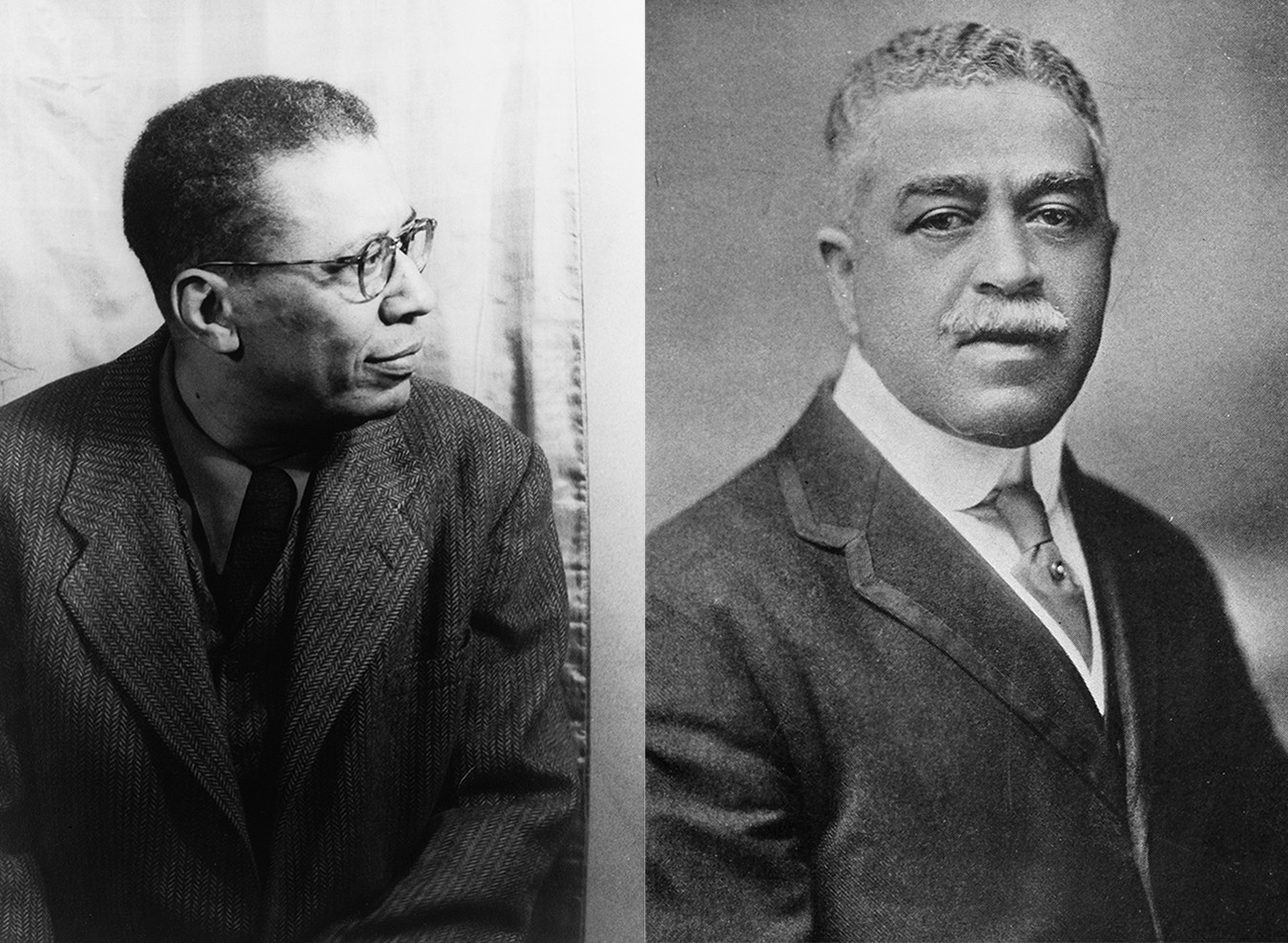

Hall Johnson (links) und Harry T. Burleigh

Songs of Hope and Sorrow

“Songs of Hope” is the title that Marie-Laure Garnier and Célia Oneto Bensaid have chosen for their program, which interweaves African American spirituals with chansons by Francis Poulenc and Olivier Messiaen. Since time immemorial, poets and songwriters have treated divine love and human love as two sides of the same coin. Poulenc and Messiaen celebrated the sacrality of worldly love—a conflation of sacred and profane sentiments that would have been familiar to the mostly anonymous lyricists of the spiritual tradition.

Essay by Harry Haskell

Songs of Hope and Sorrow

Messiaen, Poulenc, and American Spirituals

Harry Haskell

Since time immemorial, poets and songwriters have treated divine love and human love as two sides of the same coin. Just as the biblical Song of Songs allegorizes the “marriage” between Christ and his church in sensuous, often explicitly erotic terms, so composers like Olivier Messiaen and Francis Poulenc celebrate the sacrality of worldly love. In Poèmes pour Mi, a cycle of nine love songs written for his first wife (whose nickname was Mi), Messiaen employs language and imagery drawn from the New Testament in acknowledging her gift of “a soul / Invisible, full of love and immortality, / And garments of flesh and bone that will sprout for the resurrection.” This conflation of sacred and profane sentiments would have been familiar to the mostly anonymous lyricists of African American spirituals. In the words of the late Yale scholar Yolanda Smith, “Although the spirituals recount the brutal realities of slavery, they simultaneously reflect an enduring legacy of hope, resilience, survival, and unwavering faith.”

“The Bible in Song”

“Songs of Hope” is the title that Marie-Laure Garnier and Célia Oneto Bensaid have chosen for their program, which interweaves eleven spirituals with seven chansons by Poulenc and Messiaen. But the sociologist W. E. B. Du Bois had another name for the lyrical legacy handed down by generations of enslaved people and their descendants: “sorrow songs.” The roots of the spiritual run deeper than the arrival of the first enslaved Africans in North America some 400 years ago. As the composer and arranger Hall Johnson wrote in his classic study of the genre, while the early European settlers “thought of music only for church worship and other special occasions,” the African slaves “came from a long tradition of functional music in daily use in lieu of the written word.” As Yolanda Smith notes, “the oral tradition was central to the education system of the enslaved community. Enslaved Africans, prohibited from learning to read and write, passed on valuable life lessons from the Scriptures and other wisdom sources through the spirituals.” What she calls “the Bible in song” reinforced “the basic tenets of the Christian faith—love, hope, mercy, grace, justice, judgment, death, eternal life.” For Du Bois, the spiritual was fundamentally an expression of faith: “Through all the sorrow of the Sorrow Songs there breathes a hope—a faith in the ultimate justice of things. The minor cadences of despair change often to triumph and calm confidence. Sometimes it is faith in life, sometimes a faith in death, sometimes assurance of boundless justice in some fair world beyond.”

A Mystic and a Sophisticate

Olivier Messiaen, a devout Catholic who served for more than six decades as organist of the Church of the Holy Trinity in Paris, is known for such religious-themed works as the piano cycle Vingt Regards sur l’enfant-Jésus (Twenty Aspects of the Infant Jesus) and the opera Saint François d’Assise. A mystical, mild-mannered revolutionary, he was the vital link in French music between Debussy and Boulez—between the luminous, free-floating harmonies of the impressionists and the tightly organized serialist procedures favored by the post–World War II avant-garde. For Messiaen, God was manifest in nature and human love as surely as in the mysteries of the Catholic faith; he likened the effect of his music to that of a stained-glass window, with colors melding together under shifting sunlight in the open air. Francis Poulenc, on the other hand, allied himself early in his career with the circle of irreverently anti-Romantic composers known as “Les Six,” who drew inspiration from sources as diverse as industrial machinery and African American jazz. His own music was a quirky blend of simplicity and sophistication, of graceful lyricism and piquant, often acerbic harmonies. Not until the last decades of his life did Poulenc reconnect with the Catholic faith of his childhood. In works like the women’s chorus Litanies à la Vierge Noire (Litanies to the Black Virgin) and the opera Dialogues des Carmélites, his music took on a more overtly religious tone, prompting one wag to describe him as part monk and part rascal.

Freedom and Thanksgiving

Born in New Orleans, where his uncle was minister of music at the historic New Zion Baptist Church, choral conductor Moses Hogan arranged nearly 90 spirituals, six of which are heard tonight. The punchy rhythms of the revival hymn Walk Together, Children contrast with the lambent lyricism of Messiaen’s Action de grâces, the first of three excerpts from Poèmes pour Mi on the program. (Messiaen indicated that his text should be sung quickly, “in the manner of a psalm,” with key words “bedecked in long vocalises.”) White slave owners considered Ride On, King Jesus, with its defiant refrain “No man can a-hinder me,” so dangerously insurrectionist that they forbade its singing during church services. Deep River, popularized by legions of Black singers from Paul Robeson to Denyce Graves, expresses a powerful yearning to cross “over Jordan” into the peaceful Promised Land. Notably, the composer Samuel Coleridge-Taylor—the son of an English mother and a middle-class father from Sierra Leone whose ancestors were enslaved African Americans—published a freely imaginative arrangement of Deep River in his 1905 collection originally published as 24 Negro Melodies Transcribed for the Piano after hearing a performance in London by the famed Fisk Jubilee Singers.

Poetic images flow fast and furious in Poulenc’s brief Main dominée par le coeur; so too does the piano’s cascading accompaniment, its restless current finally ebbing away in a placid C-major cadence. The cryptic text was written in 1942 by Paul Éluard, a prominent Dadaist who had abandoned the iconoclastic surrealism of his youth andtaken to writing verses in aid of the French Resistance. My Good Lord’s Done Been Here is a jubilant benediction set to a bouncy, skipping tune, while Poulenc’s beatifically calm Priez pour paix—written around the time of the Munich crisis in 1938—invokes the Virgin Mary in measured verses by the 15th-century poet Charles d’Orléans. Nobody Knows the Trouble I’ve Seen projects a mood of stoic perseverance in Harry T. Burleigh’s artful arrangement. One of more than 150 African Americans who studied at New York’s National Conservatory of Music during the brief and enlightened directorship of Antonín Dvořák in the early 1890s, Burleigh is credited with introducing the composer to the indigenous American music that he incorporated into his “New World” Symphony. Of the irrepressibly high-spirited He’s Got the Whole World, the great contralto Marian Anderson wrote: “This spiritual reminds us not to lose sight of the fact that we have our times of extremity and that there is a Being who can help us at such a time. It takes in everybody.”

Love and Suffering

Messiaen called color the “primordial element” in Poèmes pour Mi; the softly pulsating harmonies of Le Collier evoke the “light rainbow of morning” described in the composer’s own lyric, the chain of “hard and quirky pearls” languidly encircling his spouse’s neck like a lover’s arms. The celestial harpists of Poulenc’s Les Anges musiciens presumably float above such fleshly delights; the text of this harmonically ingenious yet disarmingly simple mélodie is taken from a book of children’s verses by the Belgian poet Maurice Carême. (A recording that Poulenc made for French television in 1961, with soprano Denise Duval, is available on YouTube.) Christ’s agony on the cross—and by extension the suffering of African Americans long terrorized by state-sanctioned lynching—is the theme of the spiritual He Never Said a Mumbalin’ Word, also known as Crucifixion, with its dolorous, lightly syncopated refrain. Poulenc’s quietly rapturous Nous avons fait la nuit is the ninth and final song in his cycle Tel jour telle nuit (Such a Day, Such a Night). Written for baritone Pierre Bernac, it is set to a love poem inspired by Éluard’s wife Nusch. “People will never know how much I owe to Éluard, how much I owe to Bernac,” Poulenc wrote. “It is due to them that lyricism has entered my vocal works.”

Sometimes I Feel Like a Motherless Child is an archetypal specimen of the spiritual genre; it crystallizes what Moses Hogan called the “intertwined strands of sorrow and hope” that course throughout the songs of the enslaved, yearning for their physical as well as their spiritual homes. When Burleigh published his concert arrangement of De Gospel Train in 1921, Jim Crow segregation was the law of the land throughout the American South. This rousing, upbeat spiritual celebrates the first stage of the Great Migration that would ultimately see some six million southern Blacks move to other regions of the country in search of better, or at least less overtly oppressive, lives. No less fiercely determined is the impassioned supplicant of Messiaen’s Prière exaucée, which charts a religious migration from “the lonely old mountain of suffering” to the bliss of divine grace by way of long, ecstatic melismas on the words âme (soul) and joie (joy). The last two songs on the program reflect the twin poles of the spiritual tradition. Burleigh’s setting of Weepin’ Mary uses funereal rhythms and mildly chromatic harmonies to express the Virgin’s grief as she gazes into Christ’s sepulcher, while Wade in the Water exudes an irresistible swing in the jazz-style arrangement by contemporary gospel composer Mark Hayes.

A former performing arts editor for Yale University Press, Harry Haskell is a program annotator for Carnegie Hall in New York, the Brighton Festival in England, and other venues, and the author of several books, including The Early Music Revival: A History, winner of the 2014 Prix des Muses awarded by the Fondation Singer-Polignac.

Die Künstler:innen

Marie-Laure Garnier

Sopran

Marie-Laure Garnier begann ihre musikalische Ausbildung in ihrer Heimat Französisch-Guayana und setzte sie später in Paris fort, wo sie ihr Gesangsstudium bei Malcolm Walker am Conservatoire mit einem Prix de chant abschloss. Sie ist außerdem Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe, darunter der Concours international de Chant de Mâcon, der Concours Voix des Outre-mer und der Concours international de chant-piano Nadia et Lili Boulanger, bei dem sie 2017 gemeinsam mit Célia Oneto Bensaid den Prix de la Mélodie Française gewann. Auftritte führten sie u.a. ans Théâtre du Capitole in Toulouse, wo sie als Gerhilde in Wagners Die Walküre, Junon in Rameaus Platée und als Ygraine in Paul Dukas’ Ariane et Barbe-Bleue zu erleben war, ans Théâtre des Champs-Élysées und die Philharmonie in Paris sowie an die Opernhäuser von Versailles, Bordeaux und Rouen. Als Liedinterpretin gastierte sie beim Oxford Song Festival, an der Londoner Wigmore Hall und im Schumann-Haus in Düsseldorf.

Oktober 2025

Célia Oneto Bensaid

Klavier

Die französische Pianistin Célia Oneto Bensaid absolvierte ihre Ausbildung am Conservatoire und an der École normale de musique in Paris und erhielt darüber hinaus wichtige Impulse von Claire Désert, Brigitte Engerer, Maria João Pires und Jean-Claude Pennetier. Die Musik Frankreichs, Nordamerikas und der Gegenwart bilden Schwerpunkte ihres Repertoires, in dem auch Komponistinnen einen besonderen Platz einnehmen; so brachte sie Werke von Kaija Saariaho, Diana Syrse und Camille Pépin sowie von Fabien Waksman zur Uraufführung. Sie ist in der Philharmonie de Paris, beim Festival de La Roque d’Anthéron, bei La Folle Journée in Nantes und an der Wigmore Hall in London aufgetreten und arbeitet neben Marie-Laure Garnier mit Künstler:innen wie Renaud Capuçon, Elsa Dreisig, Léa Hennino und dem Quatuor Hanson zusammen. Sie war Artist in Residence der Opéra Grand Avignon und veröffentlichte 2024 ihr erstes Album mit Klavierkonzerten von Franz Liszt und Marie Jaëll.

Oktober 2025