Marie Seidler Mezzosopran

Wolfram Rieger Klavier

Sindy Mohamed Viola

Programm

Claude Debussy

Trois Chansons de Bilitis

Charles Martin Loeffler

Quatre Poèmes für Singstimme, Viola und Klavier op. 5

Arnold Schönberg

15 Gedichte aus Stefan Georges Das Buch der hängenden Gärten op. 15

Claude Debussy (1862–1918)

Trois Chansons de Bilitis (1897–98) (Louÿs)

I. La Flûte de Pan

II. La Chevelure

III. Le Tombeau des Naïades

Charles Martin Loeffler (1861–1935)

Quatre Poèmes für Singstimme, Viola und Klavier op. 5 (um 1893)

I. La Cloche fêlée (Baudelaire)

II. Dansons la gigue (Verlaine)

III. Le Son du cor s’affl ige vers les bois (Verlaine)

IV. Sérénade (Verlaine)

Pause

Arnold Schönberg (1874–1951)

15 Gedichte aus Stefan Georges Das Buch der hängenden Gärten op. 15 (1908–09)

I. Unterm schutz von dichten blättergründen

II. Hain in diesen paradiesen

III. Als neuling trat ich ein in dein gehege

IV. Da meine lippen reglos sind und brennen

V. Saget mir auf welchem pfade

VI. Jedem werke bin ich fürder tot

VII. Angst und hoff en wechselnd mich beklemmen

VIII. Wenn ich heut nicht deinen leib berühre

IX. Streng ist uns das glück und spröde

X. Das schöne beet betracht ich mir im harren

XI. Als wir hinter dem beblümten tore

XII. Wenn sich bei heilger ruh in tiefen matten

XIII. Du lehnest wider eine silberweide

XIV. Sprich nicht immer

XV. Wir bevölkerten die abend-düstern

Franz von Stuck, Der Reigen (1910)

Zwischen Verführung und Befreiung

Tentation: Jede der drei Stimmen im heutigen Programm folgt einer eigenen Versuchung – der Verlockung des Schönen, des Rätselhaften, des Neuen. Marie Seidler und Wolfram Rieger machen diesen Begriff zum Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen an der Schwelle zwischen Verführung und Befreiung, zwischen der sinnlichen Schönheit des Fin de Siècle und dem Aufbruch in die Moderne.

Essay von Anne do Paço

Zwischen Verführung und Befreiung

Lieder von Debussy, Loeffler und Schönberg

Anne do Paço

Tentation – Versuchung: Marie Seidler und Wolfram Rieger machen diesen Begriff zum Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen an der Schwelle zwischen Verführung und Befreiung. Jede der drei in ihrem Programm versammelten Stimmen – Claude Debussy, Charles Martin Loeffler und Arnold Schönberg – folgt einer eigenen Versuchung: der Verlockung des Schönen, des Rätselhaften, des Neuen. Debussy lässt in seinen Trois Chansons de Bilitis erotische Mythen in irisierendem Klang aufscheinen; Loeffler verwandelt in seinen Quatre Poèmes – in denen sich die Viola zu Gesang und Klavier gesellt – Dichtungen von Baudelaire und Verlaine in schattierte Spiegelbilder einer empfindsamen Seele; Schönberg sprengt im Buch der hängenden Gärten die Fesseln der Tonalität, um zu einer Musik des Innersten vorzudringen. Einer poetischen Dramaturgie des Übergangs folgend spannt sich das heutige Konzert zwischen der sinnlichen Schönheit des Fin de Siècle und dem Aufbruch in die Moderne auf.

Ein hellenistischer Traum

Debussys Trois Chansons de Bilitis

Claude Debussy fühlte sich den Gedanken der Symbolisten eng verbunden, jenen Dichtern und Künstlern, die seit Ende der 1870er Jahre regelmäßig dienstags bei den legendären „Mardis“ im Haus Stéphane Mallarmés in der Pariser Rue de Rome zusammenkamen. Wie Mallarmé in der Dichtung suchte Debussy in der Musik nach einer Kunst der Andeutung, nach einer Sprache, die nicht das Offensichtliche benennt, sondern ein labyrinthisches Geflecht aus Bildern, Stimmungen und flüchtigen Eindrücken schafft. Wichtige Impulse erhielt er dabei auch durch eine Öffnung seines Horizonts in weite Fernen: das Studium der indonesischen Gamelan-Musik, die er 1889 auf der Pariser Weltausstellung kennengelernt hatte. Die Melodien beginnen zu verschwimmen, durch polytonale Überlagerungen und pentatonische oder ganztönige Strukturen gerät die Harmonik ins Schweben, der Rhythmus wird biegsam wie der Atem. Voller klanglicher Nuancen und schillernder Farben findet Debussy zu einer Musik, in der Traum und Realität, Mythos und persönliches Empfinden untrennbar verwoben sind.

Ein Werk, das diese Art eines neuen Komponierens aufs Schönste widerspiegelt, sind die 1897/98 entstandenen Trois Chansons de Bilitis. Als Grundlage wählte Debussy Gedichte des befreundeten Schriftstellers Pierre Louÿs, der drei Jahre zuvor ein raffiniertes literarisches Verwirrspiel in Gang gesetzt hatte: Unter dem Titel Chansons de Bilitis hatte er eine umfangreiche Sammlung von Übersetzungen angeblich antiker Dichtungen veröffentlicht. Er gab an, sie seien in Zypern an den Wänden eines Grabes aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. enträtselt worden, und schrieb sie einer griechischen Hirtin aus dem Umkreis der Sappho zu. In Wahrheit war die Geschichte eine Erfindung, stammten die Verse doch von Louÿs selbst, der in ihnen ein algerisches Liebesabenteuer in eine hellenistische Traumwelt übertrug. Debussy war von der höchst artifiziellen Mixtur aus Antike, Erotik und Täuschung so angetan, dass er drei der Texte für Gesang und Klavier vertonte und später auch eine Bühnenmusik komponierte – deren Aufführung wegen nackter Körper und gleichgeschlechtlicher erotischer Szenen einen der größten Skandale der Pariser Jahrhundertwende hervorrief. Seine Trois Chansons de Bilitis laden das Publikum dagegen zu einer imaginären musikalischen Reise durch Liebe, Lust und Verlust ein.

La Flûte de Pan eröffnet die Gruppe mit einer zarten, fast unschuldigen Szene: Bilitis begegnet dem Hirtengott, der sie das Flötenspiel lehrt. Stimme und Klavier ahmen das abwechselnde Spiel nach – eine Musik des Dialogs, die schließlich in inniger Vereinigung endet. La Chevelure steigert die Leidenschaft: Ein Liebender legt Bilitis’ Haar auf seine Augen, sie erzittert; chromatische Linien und Seufzermotive winden sich bis zu einem ekstatischen Kuss. In Le Tombeau des Naïades schließlich schlägt die Stimmung in eine Szenerie von großer Traurigkeit um: Winter und Vergänglichkeit überziehen die Welt, alles Leben ist erloschen, auch Satyrn und Nymphen haben die Kälte nicht überlebt. Die Melancholie der toten Natur hallt in den gleichförmigen Terzketten im Klavier und der fast tonlosen Deklamation der Stimme wider.

Debussy zeigt sich uns in diesen Miniaturen als Suchender nach einer neuen Klangsprache – und als ein Träumer, der mit unerhörter Sinnlichkeit erotische Sehnsüchte und mythische Bilder in Musik zu verwandeln vermag.

Schatten und Spiegelungen

Loefflers Quatre Poèmes

Kaum bekannt ist das Schaffen des 1861 in Berlin geborenen Charles Martin Loeffler, der mit seinen Eltern zunächst durch Europa und Russland zog. Als sein Vater aufgrund seiner republikanischen Einstellung in Preußen inhaftiert und gefoltert wurde und an den Folgen verstarb, entschied sich Loeffler 1881 zur Emigration in die USA. Um seine deutsche Herkunft zu verschleiern und seine Liebe zur französischen Kultur zu unterstreichen, nannte er meist das elsässische Mulhouse als seinen Geburtsort – eine Fehlinformation, die sich bis heute unkommentiert in zahlreichen Musiklexika findet. Ausgebildet als Geiger in Paris bei Lambert Joseph Massari sowie in Berlin bei Joseph Joachim, hatte er ein Empfehlungsschreiben des letzteren in der Tasche, welches ihm die Tür zur amerikanischen Musikwelt öffnete und ihm zum Posten des Zweiten Konzertmeisters des Boston Symphony Orchestra verhalf.

Loefflers kompositorisches Schaffen blieb im Umfang überschaubar, war er doch ein sehr langsam und akribisch arbeitender Tonschöpfer. In seinen Liedern ließ er sich von Texten der Symbolisten inspirieren und suchte nach einer Verfeinerung des Klangs, die den Einfluss Claude Debussys erkennen lässt. All dies spiegelt sich in seinen Quatre Poèmes op. 5, entstanden um 1893 auf einen Text von Charles Baudelaire sowie drei Gedichte von Paul Verlaine. Diese Lieder sind vor innerer Spannung vibrierende Seelenportraits en miniature. Die Besetzung für Mezzosopran, Viola und Klavier ist äußerst delikat, verbinden sich die beiden Register der Gesangsstimme und des Streichinstruments doch auf ideale Weise zu einer intimen Klangmischung voller Wärme und Melancholie.

Mit La Cloche fêlée steht eines der düstersten Gedichte Baudelaires aus Les Fleurs du mal am Beginn: Das Bild einer geborstenen Glocke wird zur Metapher eines erschöpften Ichs, das den Klang der Welt nur mehr als ferne Erinnerung vernimmt. Das Klavier tönt zunächst wie aus einem fernen Nebel, die Viola tastet sich in gebrochenen Linien voran, die Stimme antwortet mit abgedunkeltem Glanz, um sich zu den im Text geschilderten Qualen dann voller Expressivität in einen verzweifelten Aufschrei zu steigern.

Ganz anders Dansons la gigue – in einer trostlosen Szenerie erklingt eine verführerische, fast ironische Gigue nach Verlaine. In unregelmäßigen Rhythmen und schimmernden Harmonien mischt sich Heiterkeit mit Bitternis. Der Tanz wird zur ironischen Pose. Mit Le Son du cor s’afflige vers les bois taucht die Musik dann in dunklere Farben. Der Ruf eines Horns in der Ferne wird zum Sinnbild der vergehenden Zeit und verlorenen Liebe. Loeffler lässt die Bratsche den Schmerz in der Gesangsstimme umspielen, während das Klavier zwischen glockenartigen Akkorden im tiefen und glitzernden Arpeggien im hohen Register einen kontrastierenden Klangraum aufbaut. In flirrenden Farben und schwebender Harmonik dringt dieses Lied in die Ausdruckswelten des frühen 20. Jahrhunderts vor. Die abschließende Sérénade schließlich ist eine Täuschung: kein Ständchen der Zärtlichkeit, sondern ein scharfes, von grotesken Gesten durchzogenes Capriccio, ein letzter Tanz eines Fin de Siècle, das ahnt, dass seine Masken bald fallen werden.

Eine Kunst der Seele

Schönbergs Das Buch der hängenden Gärten

Wie das Pariser Fin de Siècle war auch die Wiener Kunstszene um 1900 ein Labor des Aufbruchs. Inspiriert von Sigmund Freuds Erforschungen des Unbewussten begannen zahlreiche Künstler:innen das Ich zu sezieren und mit der Auflösung bisheriger Gesetze die Voraussetzungen für etwas radikal Neues zu schaffen. Unter den Komponisten zählte Arnold Schönberg zu den Leitfiguren dieser Bewegung. Ein Werk, in welchem sich das geistige Klima dieser Zeit besonders eindrucksvoll spiegelt, ist sein zwischen 1908 und 1909 komponierter Liederzyklus Das Buch der hängenden Gärten, entstanden in einer Phase, in der Schönberg nicht nur in der Musik, sondern auch als Maler und in seinen theoretischen Schriften nach neuen Ausdrucksformen suchte. Eine besondere Rolle spielte dabei seine Beschäftigung mit den Texten eines Autors, an dem um die Jahrhundertwende kein Weg vorbeiführte: Stefan George.

Bereits mehrfach hatte sich Schönberg mit der Lyrik des Dichters auseinandergesetzt, in seinen Liedern op. 2 und op. 8 sowie dem Chorwerk Friede auf Erden op. 13 noch im Tonfall der Spätromantik. In seinem revolutionären Streichquartett fis-moll op. 10, das Kammermusik mit Gesang verbindet, wurde ihm ein George-Text zum Schlüssel, um jene Tür zu neuem Terrain zu öffnen, die er mit dem Buch der hängenden Gärten dann vollständig durchschritt: „Ich fühle luft von anderem planeten“ heißt der Schlussvers des vertonten Gedichtes Entrückung.

Der 1868 geborene George hatte – inspiriert durch Stéphane Mallarmé, den er in Paris kennenlernte, und geschult an Charles Baudelaires Fleurs du mal, die er teilweise ins Deutsche übersetzte – seit 1890 eine hochgradig artifizielle Lyrik entwickelt, in der die Form über den Sinn gestellt erscheint. Der Gedichtzyklus Das Buch der hängenden Gärten (publiziert 1895 als Teil der Sammlung Die Bücher der Hirten- und Preisgedichte, der Sagen und Sänge und der hängenden Gärten) zählt zu den Hauptwerken dieser Zeit. In Form eines inneren Monologs erweiterte George in symbolisch verdichteten Bildern die Erinnerungen an eine verlorene Liebe – das erste Begehren, die Erfüllung, das Erlöschen – zur Metapher über das Ende eines ganzen Weltgefüges. Seine Sprache ist ornamental und symbolistisch aufgeladen. Blumen, Gärten, Wasser, Stufen und Mauern erscheinen als Chiffren der Verführung, aber auch der Ängste und Sehnsüchte einer zu Ende gehenden Epoche.

Für Schönberg wurden die Texte zur idealen und zugleich äußerst fordernden Basis eines Psychogramms, in dem Musik und Text aufs Engste miteinander verschmelzen, um zu einer Auflösung aller traditionellen Sicherheiten zu finden. Schon die ersten Takte zeigen: Es gibt keinen eindeutigen Grundton mehr, keine vertraute Schwerkraft, die lineare Struktur löst sich aus der Umklammerung der Harmonie, es kommt zu jener „Emanzipation der Dissonanz“, die Schönbergs weiteres Schaffen prägen sollte. Der Gesang folgt dem Sprachrhythmus von Georges Versen und weist der Melodik mit unvorhersehbaren Ausbrüchen neue Wege, sich aus kleinsten motivischen Keimen entfaltend. Der Klavierpart ist alles Andere als eine bloße Begleitung, vielmehr vollkommen gleichberechtigt. Er kommentiert Gedanken und Affekte und malt mit flirrenden Tremoli, bitonalen Reibungen und stockenden Akkorden irisierende Schatten. In ständiger Verwandlung ihrer Bestandteile entsteht eine Musik der fließenden Zustände, eine entmaterialisierte Klangwelt, die von flackernder Nervosität und schwebender Instabilität geprägt ist. Schönberg selbst nannte sein Werk später „atonal“, doch der Begriff greift zu kurz. Das Buch der hängenden Gärten ist eine Klangstudie, in der eine alte Ordnung in einen Schwebezustand versetzt wird, um im Moment des Zerbrechens etwas Neues freizusetzen – es ist ein Experiment mit der Sprache der Gefühle, das von einer „inneren Notwendigkeit“ angetrieben wird, wie Schönberg 1909 in einem Brief an Ferruccio Busoni schrieb: „Ich bin ein Gewissensmusiker, und was ich schreibe, geschieht, weil es mich zwingt. […] Jetzt habe ich entdeckt, dass die Logik der Harmonie nicht mehr nötig ist, um Ausdruck zu schaffen.“ Im Buch der hängenden Gärten ist jeder Klang, jede Intervallbeziehung, jede rhythmische Geste nicht nur bedeutungstragend, sondern wird in der extremen Verdichtung des Ausdrucks zur Andeutung einer inneren Vision.

Auf die Uraufführung am 14. Januar 1910 im Wiener Bösendorfer-Saal mit der Sopranistin Martha Winternitz-Dorda und Schönberg selbst am Klavier reagierte das Publikum gespalten. Viele Hörer:innen waren verstört und empörten sich wie der Musikkritiker Julius Korngold, der spottete, Schönberg habe „die Harmonie in den Garten verbannt“ und sei „auf der Suche nach der Logik des Wahnsinns“. Der Maler Richard Gerstl – Schönbergs tragischer Freund, der sich 1908 das Leben nahm, nachdem sein Verhältnis mit Schönbergs Frau Mathilde aufgeflogen war – hatte in der Komposition bereits vor der Uraufführung eine „Kunst der Seele“ gehört, die „keine Schwerkraft“ mehr kennt.

Anne do Paço studierte Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Germanistik in Berlin. Nach Engagements am Staatstheater Mainz, an der Deutschen Oper am Rhein und beim Wiener Staatsballett ist sie seit 2025 Dramaturgin an der Staatsoper Hannover. Sie veröffentlichte Aufsätze zur Musik- und Tanzgeschichte des 19. bis 21. Jahrhunderts und war als Autorin u.a. für die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, das Wiener Konzerthaus und die Opéra National de Paris tätig.

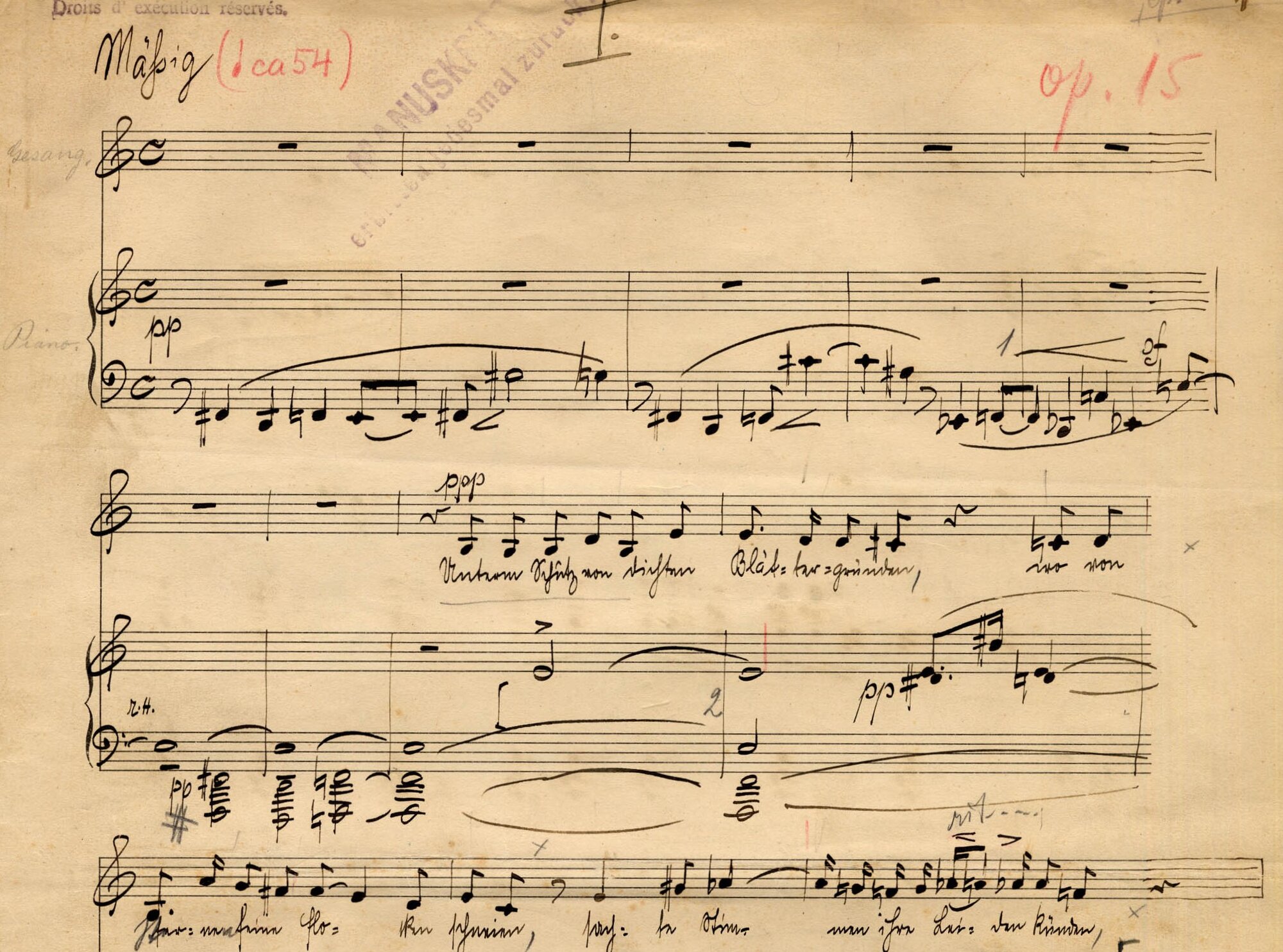

Das Buch der hängenden Gärten in Arnold Schönbergs Handschrift (Arnold Schönberg Center Wien)

A Most Fantastical Dream

Dreamlike images of ancient Greece, lush soundscapes between French and German Romanticism, and pared-down expressiveness that boldly ventures into unfamiliar musical territory: Marie Seidler and Wolfram Rieger's song program blends the sensual beauty of the fin de siècle and the dawn of musical modernism.

Essay by Katy Hamilton

A Most Fantastical Dream

Songs by Debussy, Loeffler, and Schoenberg

Katy Hamilton

Images of Ancient Greece

In 1894, the Belgian-born Pierre Louÿs spent time in Algeria with fellow writer André Gide and wrote a sizeable collection of prose poems. They were dedicated to an Algerian woman, Meriem ben Atla, to whom Gide reputedly lost his virginity. Louÿs claimed that the poems were not in fact his own invention but works of the ancient Bilitis, which he had “translated from the Greek for the first time.” (He even wrote her a biography, complete with the story of the discovery of her grave by a fictional German archaeologist.) When the volume was published in 1895 it became an overnight sensation for its skillful combination of ancient poetic models and the language and erotic imagery of the late 19th century. The whole project seems to echo James Macpherson’s infamous “discovery” of the poetic works of the Scottish bard Ossian a little over a century earlier, this time with the modern sensibilities of a man who numbered Gide and Oscar Wilde among his friends.

Claude Debussy was also part of the poet’s circle and was immediately enthusiastic about setting La Flûte de Pan to music. Louÿs happily agreed but asked by way of return if Debussy could pair this with La Chevelure, a contemplation of the lover’s hair and the immediate next text in the poetic sequence. Debussy then added a third text, Le Tombeau des Naïades and published the triptych in 1898 as Trois Chansons de Bilitis. The poems all belong to the first section of Louÿs’s book, “Bucolics in Pamphylia,” which describe Bilitis’s early life before her greatest love affair and journey into old age. (Some years later, in 1914, Debussy once again turned to the poems when Louÿs organized a tableau vivant of highlights from the story and asked the composer to provide incidental music: this is the origin of Debussy’s Six Épigraphes antiques, written for piano duet.)

The first song Bilitis sings is La Flûte de Pan, as she is taught the flute by a young man (we learn elsewhere in the poems that his name is Lykas) who has made her the instrument as a gift on “Hyacinthus Day.” Louÿs’s every word conjures the sensual interaction of lovers—the reference to Hyacinthus, lover of Apollo; the honey-sweet reeds of the syrinx, named after a nymph pursued by Pan; the meeting of mouths via the medium of the instrument—and Debussy follows suit in the lilting flute-like melodies of the piano’s right hand. Frogs are heard croaking merrily in the final lines. After this modally inflected opening number, La Chevelure is saturated with whole-tone scales and reaches a lush, Wagnerian climax as Lykas recalls his dream of lovemaking. But in the final song, all is frozen: the snow seems to spin in the air before us. Debussy’s music appears newly optimistic in the final verse as the ice is finally broken—still, we are left to guess at what might happen as the spring bubbles once more to life.

Blossoming Colors, Evanescent Emotions

Just a year older than Debussy, Charles Martin Loeffler was a truly cosmopolitan musician. Born in Berlin to German parents, he came to loathe the politics and attitudes of his homeland so intensely that he turned self-consciously towards French and Russian models (and claimed Alsatian birth). He studied violin and composition, first in Berlin and later in Paris, where he played in several professional orchestras, before relocating to the United States at the age of 20. By 1882, he was the second concertmaster of the Boston Symphony Orchestra, a post he held for several decades, which allowed him to perform in American premieres of works by Camille Saint-Saëns and Max Bruch, as well as playing frequently as a soloist.

Loeffler’s Quatre Poèmes Op. 5, his first songs to be published, were composed around 1893—by which time he was firmly settled in Boston and a naturalized American citizen. That year, Loeffler borrowed a volume of poetry by Paul Verlaine (he was endlessly fascinated by Symbolist poetry) from his friend and supporter, the wealthy arts patroness Isabella Stewart Gardner, and wrote a string of Verlaine and Baudelaire settings for voice, viola, and piano. The four that were later published received their public premiere in 1897—by that time they were already well known to the Boston elite through private salon performances in the homes of Gardner and others.

Loeffler’s musical world is at once that of Debussy, Fauré, and late 19th-century German Romanticism. La Cloche fêlée tolls mournfully in the piano, with later hints of the Dies irae chant between verses. The viola and voice soar and intertwine with such intensity and freedom that one critic was later moved to insist that these pieces are “not songs. They are musical paraphrases of the poems—pieces for three instruments.”

There is a Bostonian Irish twist to Dansons la gigue, the viola leaping and twirling above a piano drone, the singer delivering Verlaine’s witty, bitter text. With each passing verse, the energy seems to sag a little further, and although the viola rouses itself to one more spurt of dancing in the final verse, the music ends bleakly in the minor. Le Son du cor s’afflige vers les bois begins with a magical, breathtaking piano gesture immediately redolent of Debussy, the poem conjuring vivid colors and mysterious emotions that blossom, fade, and evanesce.

And finally there is Sérénade, as cruel as it is charming, with plucking and strumming on the “mandolin.” Loeffler sets the quasi-archaic music of his introduction alongside very un-archaic diminished sevenths, lush lyrical writing, and the haunting scratches of a viola played on its bridge. We hear the suitor attempt his climb up to his lover’s room and his passionate description of her perfumed body—but whether we should be egging him on in his pursuit or not is unclear (for her benefit or his own). “For you have I made this song,” he concludes, “cruel and tender.”

“The Mirror Images of a Soul Escaped…”

Shortly before Pierre Louÿs conjured his version of ancient Greece in the Bilitis poems, the German symbolist Stefan George produced a rather different take on ancient poetical worlds. Die Bücher der Hirten- und Preisgedichte, der Sagen und Sänge, und der hängenden Gärten (Books of Eclogues and Eulogies, Legends and Lays, and of the Hanging Gardens) was published in 1895, with George describing the collection as containing “the mirror images of a soul that has temporarily escaped to other times and locales.” The third of its three sections, Das Buch der hängenden Gärten, inspired Arnold Schoenberg to write his one and only song cycle in 1908–9.

George’s poetry held a particular potency for Schoenberg. He first set the older man’s words in 1907 and turned to him again for the final two movements of his Second String Quartet the following year. That piece, often described as the composer’s first sustained effort in atonal composition, famously concludes with a setting of George’s Entrückung (Rapture): “I feel the air of another planet… I dissolve into tones, circling, weaving…” Immediately after completing the Quartet, Schoenberg made three settings from the Buch der hängenden Gärten, gradually assembling a cycle of 15 songs over the course of the next 11 months. “Surprisingly,” he later recalled, “without any expectation on my part, these songs showed a style quite different from what I had written before… New sounds were produced, a new kind of melody appeared, a new approach to expression of moods and characters was discovered.”

The speaker here is a Babylonian prince who falls deeply, desperately in love. Schoenberg’s cycle traces his yearning and calling to the object of his passion and their romantic consummation, all reflected by George in the lush foliage and blooms of the garden. This is shocking, sensuous, luminous music that conjures glossy green leaves, ghostly marble fountains, and murmuring rushes in remarkable detail—and yet the writing for voice and piano alike is surprisingly pared-down, suggestive and unsettling.

The prince’s first sight of his beloved in the third song sends the singer’s voice rocketing up the stave in astonishment, leaving behind the dark, low lines of garden solitude. His obsession, his lust and devotion, are couched in an idiom that at once recalls the piano textures and soaring vocal writing of Schumann, Brahms, Wolf, and Mahler—but clothed in chords and melodies that teeter on the very boundary of tonal harmony. There is an extraordinary outburst in the eighth number, “Wenn ich heut nicht deinen leib berühre,” while the tender “Das schöne beet betracht ich mir im harren” loses itself in contemplation of every tiny, intimately erotic detail of bright flowers and delicate foliage. Later songs speak of the bliss of the couple’s time together, iridescent and tender—before the inevitable parting in a number that seems closest of all to “familiar” tonality. After the strange splendor and beauty of all that has come before, it feels like a return to a less magical place: a bump back to earth after the most fantastical dream.

Katy Hamilton is a writer and presenter on music, specializing in 19th-century German repertoire. She has published on the music of Brahms and on 20th-century British concert life and appears as a speaker at concerts and festivals in the UK, in Europe, and on BBC Radio.

Die Künstler:innen

Marie Seidler

Mezzosopran

Marie Seidler studierte bei Hedwig Fassbender an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt sowie an der Royal Academy of Music und besuchte Meisterkurse bei Graham Johnson und Brigitte Fassbaender. Sie ist Preisträgerin des Internationalen Lied-Wettbewerbs der Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart und wurde außerdem mit dem Trude Eipperle Rieger-Preis ausgezeichnet. Opernengagements führten sie u.a. ans Staatstheater Mainz, zu den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, den Göttinger Händel-Festspielen und an die Oper Frankfurt. Darüber hinaus war sie in der Tonhalle Düsseldorf und im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele als Margaretha in Schumanns Genoveva zu hören. In der Spielzeit 2023/24 debütierte sie als Charlotte in Massenets Werther an der Jyske Opera in Aarhus und am Kongelige Teater in Kopenhagen sowie als Dryade in Strauss’ Ariadne auf Naxos am Teatro La Fenice in Venedig. Zuletzt war sie als Suzuki in Madama Butterfly am Pfalztheater Kaiserslautern und als Dritte Dame in Die Zauberflöte in der Elbphilharmonie Hamburg zu hören. Mit Liederabenden und in Konzerten gastierte Marie Seidler beim Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Eppaner Liedsommer, den Schubertiaden in Schwarzenberg-Hohenems und Vilabertran, beim Schumannfest in Düsseldorf sowie mehrmals im Pierre Boulez Saal. Ihre Debüt-CD mit Liedern von Wolf, Dvořák, Brahms und Webern erschien im März 2021, gefolgt von einer Einspielung von Schönbergs Das Buch der hängenden Gärten mit dem Pianisten Toni Ming Geiger.

Oktober 2025

Wolfram Rieger

Klavier

Der in Bayern geborene Wolfram Rieger studierte an der Musikhochschule in München bei Erik Werba und Helmut Deutsch und besuchte außerdem Meisterkurse bei Elisabeth Schwarzkopf, Hans Hotter und Dietrich Fischer-Dieskau. Er gastierte in allen bedeutenden Konzertsälen Europas, der USA, Südamerikas und Asiens und arbeitete dabei mit Sänger:innen wie Barbara Bonney, Annette Dasch, Brigitte Fassbaender, Anja Harteros, Christiane Karg, Konstantin Krimmel, Thomas Quasthoff, Michael Schade und Peter Schreier zusammen. Eine langjährige Partnerschaft verbindet ihn mit Thomas Hampson. Darüber hinaus ist er regelmäßiger Kammermusikpartner des Cherubini Quartetts, des Petersen Quartetts und des Vogler Quartetts. Als engagierter Pädagoge gibt er Meisterklassen und Interpretationskurse in Europa und Asien. Wolfram Rieger ist Träger der Ehrenmedaille der Franz-Schubert-Gesellschaft Barcelona sowie der Hugo-Wolf-Medaille der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart (gemeinsam mit Thomas Hampson) und hat seit 1998 eine Professor für Liedgestaltung an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin inne.

Oktober 2025

Sindy Mohamed

Viola

Sindy Mohamed wurde 1992 in Marseille geboren, absolvierte ihr Studium am Konservatorium ihrer Heimatstadt und vervollständigte ihre Ausbildung am Pariser Conservatoire bei Pierre-Henri Xuereb, an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin und an der Kronberg Academy bei Tabea Zimmermann. Auftritte führten die Preisträgerin des Internationalen Anton-Rubinstein-Wettbewerbs u.a. zur Royal Northern Sinfonia unter der Leitung von Lars Vogt, zu den Heidelberger Sinfonikern, zum Philharmonischen Orchester Cottbus, zu den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, zum Heidelberger Frühling und an die Londoner Wigmore Hall. Als Kammermusikerin und Solistin gastiert sie regelmäßig u.a. beim Moritzburg Festival, bei der Schubertiade Schwarzenberg-Hohenems, beim Kronberg Festival, dem Festival d’Aix-en-Provence und bei La Folle Journée in Nantes. Dabei arbeitet sie mit Künstler:innen wie Renaud Capuçon, Isabelle Faust, Daniel Barenboim, Emmanuel Pahud, Jan Vogler, Elisabeth Leonskaja und Kian Soltani zusammen. In der aktuellen Saison tritt sie u.a. beim Berliner Festival Intonations und bei Chamber Music Connects the World auf und veröffentlicht ihr erstes Album, das sie zusammen mit dem Pianisten Julien Quentin aufgenommen hat. Sindy Mohamed ist Mitglied des West-Eastern Divan Orchestra und Ensemble sowie des Boulez Ensembles und war im vergangenen Monat auch als Solistin mit dem Cairo Symphony Orchestra im Pierre Boulez Saal zu erleben.

November 2025