Naseer Shamma Oud

Mohammed Lafta Schlaginstrumente

Wesam Alazzawy Santur

Yassir Bousselam Violoncello

Yazan Alsabbagh Klarinette

Programm

First Step

Al Hallaj’s Dance

Alma

Into the Depths

Cities of Daffodils

Pause

Joy

Oud-Solo

Ostrich Dance

Voice of Belfast

Ishraq

Alle Kompositionen stammen von Naseer Shamma.

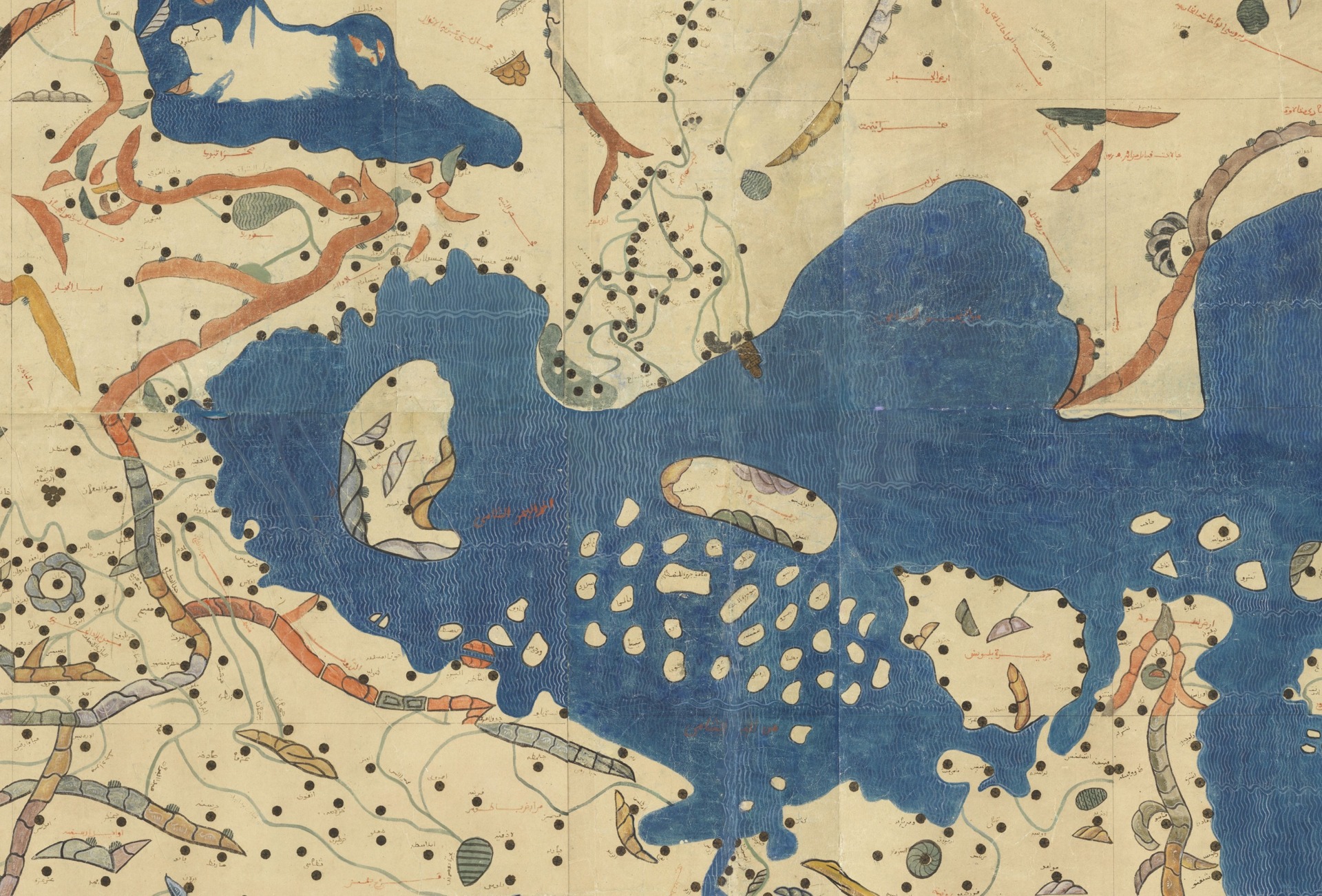

Ausschnitt aus der (gesüdeten) Weltkarte des Muhammad Al-Idrisi, entstanden um 1154 für Roger II. von Sizilien. Zu sehen ist der östliche Mittelmeerraum mit der griechischen Halbinsel unten rechts (Reproduktion aus dem 19. Jahrhundert) (Bibliothèque nationale de France)

The Journey of Instruments

Als eines der ältesten Instrumente der Menschheit ist die Oud ein elementarer Bestandteil verschiedenster musikalischer Kulturen – nicht nur im Nahen Osten und Nordafrika, sondern auch in anderen Teilen der Welt, in die sie durch Migrationsbewegungen, kulturellen Austausch und Handel gelangte. Indem sie sich auf ihrem Weg verschiedenen musikalischen Kontexten von östlichen Maqamat über westliche Tonleitern bis hin zu Sufi-Gesängen und Volksmusik anpasste, liefert die Oud den Beweis für die Kraft der Kunst, Grenzen zu überwinden.

Einführung von Naseer Shamma

The Journey of Instruments

Als eines der ältesten Instrumente der Menschheit ist die Oud ein herausragendes Symbol für die musikalische Zivilisation des gesamten Nahen Ostens. Die frühesten archäologischen Belege gehen auf das Reich von Akkad im alten Mesopotamien zurück, wo um 2350 vor unserer Zeitrechnung Lauteninstrumente in Wandmalereien und Steinreliefs auftauchen. Seit dieser fernen Zeit ist die Oud ein elementarer Bestandteil verschiedenster musikalischer Kulturen – nicht nur im Nahen Osten und Nordafrika, sondern auch in anderen Teilen der Welt, in die sie durch Migrationsbewegungen, kulturellen Austausch und Handel gelangte.

Weit mehr als nur die Ausbreitung eines Musikinstruments von einem Land ins nächste, macht die Reise der Oud einen kulturellen Zusammenhang sichtbar, der die Interaktion und Kommunikation zwischen unterschiedlichen Völkern widerspiegelt. Indem sie sich auf ihrem Weg verschiedenen musikalischen Kontexten von östlichen Maqamat über westliche Tonleitern bis hin zu Sufi-Gesängen und Volksmusik anpasste, liefert die Oud den Beweis für die Kraft der Kunst, Grenzen zu überwinden.

Die Oud entstand innerhalb eines reichen kulturellen Umfelds von musikalischen Innovationen, wo sie Teil künstlerischer Aktivitäten in Tempeln, Palästen und auf Marktplätzen war. Dank ihrer einfachen Bauart – ein birnenförmiger Korpus mit kurzem Hals und mit Darmsaiten bespannt – war sie praktisch und einfach zu transportieren, was ihre Ausbreitung entlang von Handelsrouten und im Rahmen militärischer Kampagnen noch beschleunigte. Im Laufe der Zeit nahm sie neue Gestalten und Namen an wie die der türkischen Bağlama, der persischen Tar, der griechischen Bouzouki, der italienischen Mandoline oder der spanischen Gitarre. Einen Teil dieser Geschichte zeichnen unsere fünf Konzerte im Pierre Boulez Saal in dieser Spielzeit nach.

Im Irak hören wir die Oud in ihrer natürlichen Umgebung, wo sie Geschichten aus dem alten Mesopotamien erzählt. In Iran werden wir Zeug:innen des Austauschs und der gegenseitigen Beeinflussung mit der Tar und anderen persischen Instrumenten. In Indien können wir entdecken, wie der Geist der Oud in einer faszinierenden historischen Entwicklung in die Sitar weiterlebt. Und in Spanien erfahren wir, wie der Flamenco den Klang des Nahen Ostens im mediterranen Kontext neu definierte. Den Abschluss unserer Reise bilden Mitteleuropa und die Laute der Barockzeit.

Diese fünf Abende sind mehr als nur Konzerte – es sind Begegnungen mit der Zeit, in denen Melodien zu Geschichte werden. Die Reihe ist eine Einladung, den Weg der Oud als Instrument und als Brücke zwischen den Zivilisationen zu verfolgen. Er offenbart Gemeinsamkeiten der menschlichen Erfahrung und hilft uns zu verstehen, dass die Saiten, die akkadische Musiker vor 4000 Jahren anschlugen, noch immer nachklingen.

Herzlich willkommen auf der Reise der Instrumente!

Naseer Shamma

Illustration zur Geschichte von Ibrahim und dem Sänger aus Zakariya al-Qazwinis Buch der Wunder der Schöpfung und der Merkwürdigkeiten der existierenden Dinge, Persien, 13./14. Jahrhundert (Staatsbibliothek Berlin)

Ein universelles Instrument

Ein Instrument, dem so viel Verehrung und Bewunderung entgegengebracht wird wie der Oud, muss, so möchte man meinen, sagenhaften Ursprungs sein. Verschiedenen Legenden zufolge waren es entweder der Prophet Mohammed, der griechische Philosoph Phytagoras oder Lamech, der Sohn Methusalems und Vater Noahs, die den Vorgänger aller Lauteninstrumente erfanden.

Essay von Jean During

Ein universelles Instrument

Eine kurze Geschichte der Oud

Jean During

Mythische Ursprünge

Ein Instrument, dem so viel Verehrung und Bewunderung entgegengebracht wird wie der Oud, muss, so möchte man meinen, sagenhaften Ursprungs sein. Einer Legende zufolge baute der Prophet Mohammed die erste Laute, die allerdings keinen Ton von sich gab, weil ihr Steg und Sattel fehlten, die die Saiten mit dem Korpus des Instruments verbinden. Daraufhin kam ihm Satan zur Hilfe und fügte diese beiden entscheidenden Elemente hinzu. Die Laute hatte nun zwar einen schönen Klang, doch der Prophet wollte sie nicht spielen, weil sie vom Teufel berührt worden war.

Die indisch-persische medizinische Enzyklopädie des Nureddin Muhammad Shirazi aus dem 17. Jahrhundert beschreibt, wie der griechische Philosoph Pythagoras den Vorgänger aller Lauteninstrumente schuf. Er entdeckte im Urwald die Leiche eines Affen, dessen Gedärme zwischen den Ästen aufgespannt waren und Töne erzeugten, wenn der Wind hindurchwehte. Daraufhin zog Pythagoras die Haut des Affen über eine Kokosnuss und baute so die erste Laute. Eine ähnliche Geschichte existiert in Chinesisch-Turkestan und in Indien. Sie erinnert an eine weitere Version, in der die Erfindung der Laute Lamech, dem Sohn Methusalems und Vater Noahs, zugeschrieben wird. Nach der Beschreibung des Autors Ibn Chordadhbeh aus dem 9. Jahrhundert wurde das Instrument aus dem zerstückelten Leichnam von Lamechs Sohn hergestellt, den dieser an einem Baum hängend gefunden hatte. In dieser Überlieferung symbolisiert der Korpus der Laute den Oberschenkel, der Saitenhalter den Fuß, das Griffbrett die Knöchel und die Saiten die Blutgefäße. Lamech brachte das Instrument zum Klingen und stimmte ein Klagelied an.

Vorläufer

Bis zum Erscheinen des Barbat, dem wichtigsten Vorläufer der Oud, um das 2. Jahrhundert v. u. Z. war die Spießlaute mehr als 2000 Jahre lang die am weitesten verbreitete Laute. Sie hat einen runden Hals, der die Haut der Schalldecke kreuzt und an dem die Saiten befestigt sind, und ist südlich der Sahara noch immer in Gebrauch. Eine Subsahara-Variante, die den alten ägyptischen und hethitischen Lauten ähnelt, wird durch Zupfen der Saiten mit den Fingern gespielt. Eine andere Version der mit Haut bespannten Spießlaute, die von den Imazighen in Marokko verwendet wird, hat einen birnenförmigen Korpus und drei oder vier Saiten, die wie bei der Oud mit einem Plektrum angeschlagen werden. Wahrscheinlich gehörte auch die vorislamische arabische Laute, die dann vom Barbat verdrängt wurde, zu dieser Kategorie.

Die ältesten bildlichen Darstellungen des Barbat, der seinen Ursprung höchstwahrscheinlich in Zentralasien hat, datieren aus dem 1. Jahrhundert v. u. Z. und wurden im heutigen Südusbekistan und Nordtadschikistan gefunden. In Nordwestindien taucht das Instrument im 1. Jahrhundert n. u. Z. auf; in Persien wurde es vermutlich einige Jahrzehnte später eingeführt. Um 600 n. u. Z. übernahmen die Araber im Hedschas, dem westlichen Teil der Arabischen Halbinsel, den Barbat, der inzwischen im gesamten Nahen Osten und Zentralasien verbreitet war. Eine als Kwitra (daher stammt das Wort „Gitarre“) bekannte Ausführung mit vier Doppelsaiten wird bis heute in Marokko und Algerien gespielt.

Auf seinem Weg nach Osten inspirierte der Barbat die Entstehung der chinesischen Pipa und der japanischen Biwa, beides Instrumente, die ihren Ursprüngen noch sehr nah stehen, wie die Etymologie ihrer Namen zeigt (wobei Barbat zunächst zu Pipa und dann zu Biwa sinisiert wurde). In kultureller Hinsicht überlebte der Barbat in der klassischen Dichtung jahrhundertelang als bildlicher Ausdruck für das goldene Zeitalter der persischen Musik.

Die wichtigste Neuerung des Instruments bestand darin, dass Korpus und Hals aus einem einzigen Stück Holz geschnitzt waren und man statt Pergament eine hölzerne Schalldecke verwendete – ein zeitaufwändiges Verfahren, für das sehr viel Holz benötigt wurde. Im Gegensatz dazu besteht der Korpus der Oud aus verleimten Holzstreifen, und der Hals ist vom Korpus getrennt; diese Bauweise ist bei den meisten Langhalslauten auch heute noch zu finden. Die iranische Ikonografie belegt die Verwendung des Barbat bis ins 10. Jahrhundert hinein, und noch im 11. Jahrhundert wurde ein Hofmusiker als Barbati, nicht als Oudi bezeichnet. Doch aufgrund ihres größeren, tieferen, stärker gerundeten und aus Leisten zusammengeleimten Korpus sowie durch das Hinzufügen einer weiteren Saite (oder der Verdopplung der vorhandenen) war die Oud sowohl leichter wie auch klangstärker als ihre Vorläufer – ein neues Instrument war geboren. Mit Beginn des 14. Jahrhundert war der Barbat fast vollständig aus dem Nahen Osten verschwunden und durch die sogenannte „vollkommene“ Oud (kamil) mit fünf Doppelsaiten ersetzt worden; eine spätere Verbesserung war die „vollkommenste“ Oud (akmal) mit einer zusätzlichen tiefen Saite. Die Bezeichnung Oud geht möglicherweise auf die mittelpersische Worte barbud („Saite“) oder rud („Laute“) zurück. Im Arabischen bedeutet oud soviel wie „Stock“ oder „Zweig“, was mit einer Laute nichts zu tun hat, auch wenn es oft behauptet wird. [Einer anderen Etymologie zufolge kann Stock oder Zweig im weiteren Sinne auch „Holz“ bedeuten, was somit den Korpus des Instruments beschreibt, Amn. d. Red.]

Spieltechniken

Die alten Beschreibungen der arabischen Oud sind so präzise, dass es möglich ist, ein Instrument zu konstruieren, das dem Vorbild aus dem 14. Jahrhundert entspricht. Von dem Philosophen und Musiktheoretiker al-Kindi aus dem 9. Jahrhundert wissen wir, dass der Barbat vier seidene Saiten hatte, wie sie sich auch bei der Pipa und der Biwa finden, während für die Oud Darmsaiten üblich wurden (heute meist ersetzt durch synthetische Materialien, die weniger empfindlich auf Feuchtigkeitsschwankungen reagieren). Bei der Beschreibung eines Saiteninstruments darf man allerdings nicht vergessen, dass die Spieltechnik häufig wichtiger ist als Form und Material. Die Pipa etwa sieht der Biwa sehr ähnlich, doch wird Letztere mit einem großen dreieckigen Plektrum gespielt, wodurch vollkommen andere Klänge und Wirkungen erzielt werden. Ebenso wird die europäische Laute mit den Fingerspitzen gezupft, die Oud dagegen mit einem Plektrum gespielt.

Die Frage, ob die historische Oud Bünde hatte, konnte kürzlich nach umfangreichen wissenschaftlichen Untersuchungen beantwortet werden. Die halbkonische Form des Halses, der geringe Abstand zwischen den Saiten und dem Griffbrett sowie die nicht temperierten Skalen, die auf leichten Abweichungen in der Intonation beruhen, lassen Bünde unrealistisch erscheinen. Eine alte Anekdote berichtet von einem berühmten frühen Musiker, der aufgefordert wurde, auf einer absichtlich verstimmten Laute zu spielen. Er meisterte diese Herausforderung mühelos und reproduzierte die Melodie vollkommen korrekt, was nur auf einem glatten Hals ohne Bünde möglich ist. (Dagegen sind Bünde für harmonisch strukturierte und polyphone Musik unerlässlich, und ihre genaue Positionierung war während des europäischen Barocks Gegenstand detaillierter Studien.)

Nach Europa

Infolge der arabischen Eroberung der Iberischen Halbinsel, die im Jahr 711 begann, wurden in der christlichen Welt viele Musikinstrumente aus dem Nahen Osten übernommen. Die früheste bekannte europäische Darstellung einer Laute findet sich an einer Skulptur aus dem späten 11. Jahrhundert in der Kathedrale von Jaca in Aragon. Um 1280 wurde eine Oud in der spanischen Musikhandschrift der Cantigas de Santa Maria abgebildet. Dieses Instrument hat neun Saiten, wahrscheinlich vier Paare plus eine Einzelsaite, und wird nach wie vor mit einem Plektrum gespielt. Die Laute begann sich im 14. Jahrhundert in ganz Europa zu verbreiten und blieb mehr als 300 Jahre lang eines der wichtigsten Instrumente, wobei sie zahlreiche Modifikationen und Abwandlungen erfuhr. Merkwürdigerweise verschwand sie um das Jahr 1780 herum und wurde durch die Gitarre ersetzt, tauchte jedoch im 20. Jahrhundert wieder auf. Charakteristisch für die frühesten europäischen Lauten sind ihre Leichtigkeit und das verwendete Holz, wobei die Holzstreifen, aus denen der Korpus der Instrumente gebaut ist, oft nur einen Millimeter dick sind. Dadurch sind sie äußerst fragil, sodass von der großen Anzahl der hergestellten Lauten nur sehr wenige erhalten blieben. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist, dass diese Instrumente mit mehreren Fingern gezupft wurden, um den Anforderungen von Polyphonie und Kontrapunkt gerecht zu werden.

Bei der Entwicklung der verschiedenen Mitglieder der Oud-Familie zu ihren zahlreichen nationalen und lokalen Varianten bestand eine allgemeine Tendenz darin, Saiten hinzuzufügen und die Größe und Lautstärke des Instruments zu steigern. Persische Miniaturen aus dem 16. und 17. Jahrhundert zeigen eine riesige Schahrud oder „königliche Laute“, hinter der der Musiker fast verschwindet. Ungefähr zur gleichen Zeit entstand in Italien die Theorbe (auch Chitarrone genannt), die nicht weniger als 14 Saiten hat und fast zwei Meter messen kann.

In der Türkei wurde die Oud von der Tanbur abgelöst, während in Persien eine andere, später als Tar bekannte Form der Laute in den Vordergrund trat. Ihr Aufbau unterscheidet sich deutlich von dem der Oud: Sie besitzt einen langen Hals, und ihre Schalldecke besteht aus dünnem Pergament statt aus Holz. Die Darm- oder Seidensaiten sind durch Metallsaiten ersetzt worden, sodass ein brillanter Klangentsteht, der durch ausgefeilte Plektrumtechniken noch verstärkt wird.

Die Oud heute

Was die modale Komplexität des klassischen Maqam und seine klangliche Darstellung betrifft, ist die Oud jedoch konkurrenzlos geblieben. Das gilt insbesondere in der arabischen Welt, wo sie ihre Vormachtstellung nie verloren hat. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewann sie bei türkischen Musiker:innen erneut an Beliebtheit, und zur selben Zeit erlebte auch die Laute dank der Wiederentdeckung der Barock- und Renaissancemusik in Nordeuropa eine neue Blüte. Im Iran galt die Oud mehrere Jahrhunderte lang als ausgestorben, doch ein in einem Korridor des Golestanpalastes in Teheran verstecktes Fresko aus der Zeit um 1830 zeigt eine Oud spielende Kurtisane. Nach einer zaghaften Wiedereinführung in den 1960er Jahren erlebte das Instrument in den 2000er Jahren einen erneuten Popularitätsschub.

Heute werden überall im Nahen Osten und Nordafrika Ouds in unterschiedlichen Stilen gebaut, u.a. in Ägypten, Syrien, der Türkei, Irak, Iran und Marokko. Im Laufe der Zeit ist die Oud so universell geworden wie die Violine.

Übersetzung aus dem Englischen: Sylvia Zirden

Prof. Jean During ist emeritierter Research Fellow am Centre national de la recherche scientifique in Paris. In seiner Feldforschung beschäftigt er sich mit verschiedenen Musiktraditionen Zentralasiens und mit Sufi-Ritualen. Er ist Autor von zwölf Büchern über diese musikalischen Kulturen und von zahlreichen Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften und Enzyklopädien. 2016 wurde er für seinen Beitrag zur Erforschung arabischer Musik mit dem Ziryab Prize des tunesischen Ministeriums für Kultur ausgezeichnet.

Die „Journey of Instruments“-Konzerte werden als Koproduktion von Pierre Boulez Saal und rbb in Zusammenarbeit mit ARTE Concert aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Die Künstler

Naseer Shamma

Oud

Naseer Shamma zählt zu den profiliertesten Oud-Virtuosen und -Lehrern weltweit. Er erhielt seine musikalische Ausbildung an der Musikakademie in Bagdad bei dem irakischen Großmeister Munir Bashir und promovierte in Musikphilosophie. Ab 1993 unterrichtete er fünf Jahre lang an der Musikhochschule in Tunis. 1998 gründete er in Kairo das Arab Oud House, eine Schule, die ganz seinem Instrument gewidmet ist und der seither weitere Standorte in Abu Dhabi, Riad, Bagdad und Mossul folgten. Er hat weltweit Konzerte mit Musiker:innen unterschiedlichster Herkunft gegeben und kombiniert in vielen seiner Projekte Traditionen und Instrumente der klassischen arabischen mit denen westlicher Musik. Im Jahr 2017 wurde er zum UNESCO Artist for Peace ernannt; darüber hinaus erhielt er mehr als 70 irakische und internationale Ehrungen und Preise. Dem Pierre Boulez Saal ist er seit dessen Eröffnung eng verbunden.

September 2025

Mohammed Lafta

Schlaginstrumente

Der im Irak geborene schwedische Perkussionist und Dozent Mohammed Lafta kann auf eine mehr als 40-jährige künstlerische Laufbahn zurückblicken. Er studierte am Institute of Musical Studies in Bagdad, wo er später auch unterrichtete, und trat mit führenden irakischen Ensembles sowie dem nationalen Runkfunk- und Fernsehorchester auf. Seit Mitte der 1990er Jahre ist er festes Mitglied der Band des irakischen Sängers Kadim Al Sahir, mit dem er in zahlreichen arabischen Ländern und international Konzerte gegeben und Aufnahmen realisiert hat. Zusammen mit Carlos Santana war er 2004 beim „We Are the Future“-Konzert in Rom zu erleben; auf dem Soundtrack des Disney-Films Aladdin aus dem Jahr 2019 ist er als Schlagzeuger zu hören. Seit 2007 lebt er in Schweden und ist zusätzlich zu seiner Konzerttätigkeit in verschiedenen europäischen Ländern als Dozent und Leiter von Workshops aktiv, in denen er die arabische Schlagzeugtradition an Hörer:innen und Studierende weitergibt.

September 2025

Wesam Alazzawy

Santur

Der irakisch-niederländische Santur-Spieler und Sänger Wesam Alazzawy schloss seine Ausbildung 1985 am Institute of Musical Studies in Bagdad ab. Im Anschluss unterrichtete er dort sowie an der ebenfalls in Bagdad beheimateten Music and Ballet School die Fächer Santur, Ensemblespiel, Gesang sowie irakischen und arabischen Maqam. Von 2009 bis 2018 leitete er eine Musikschule in einem Kulturzentrum in Brüssel, wo er außerdem Schlaginstrumente und Oud unterrichtete. Er hielt Vorträge über irakischen Maqam an der Harvard University, der University of Jordan und der University of Tokyo und wurde von der Jordanian Academy of Music, der Stadt Palermo, dem Bahrain International Music Festival und dem irakischen Qubanchi Festival mit Preisen ausgezeichnet. Zu seinen künstlerischen Partnern zählen das Iraqi Heritage Ensemble, das Iraqi Artists Syndicate, die Iraqi Musicians Association und die Iraqi Maqam Foundation in den Niederlanden. Konzertauftritte führten ihn durch Europa und Nordafrika, in den Mittleren Osten, nach Nord- und Südamerika sowie nach Asien und 1985 zu einem Solokonzert ins Théâtre de la Ville in Paris.

September 2025

Yassir Bousselam

Violoncello

Der französisch-marokkanische Cellist, Komponist und Musikethnologe Yassir Bousselam verbindet in seiner Arbeit verschiedene musikalische Traditionen von westlicher klassischer Musik über Jazzimprovisation bis hin zum reichen Erbe der marokkanisch-andalusischen Musik. Er erhielt seine Ausbildung am Conservatoire in Paris sowie an den Konservatorien von Brüssel und Mons und schloss seine musikethnologische Dissertation zur mündlichen Überlieferung und kulturellen Bedeutung der marokkanisch-andalusischen Musik an der Université Paris Nanterre ab. Als Partner wichtiger Orchester und Gründer des Yassir Bousselam Trio and Band ist er weltweit aufgetreten, darunter in der Philharmonie de Paris, bei der Cello Biennale Amsterdam, am Opernhaus in Lille sowie beim Fes Festival of World Sacred Music und beim Carthage International Festival in Tunesien. Als Dozent leitet er Meisterkurse in Improvisation und hält Vorträge, die sich mit den Schnittstellen von Musik, Kultur und Identität beschäftigen.

September 2025

Yazan Alsabbagh

Klarinette

Yazan Alsabbagh, geboren 1994 in Damaskus, ist ein syrisch-deutscher Klarinettist, Musikproduzent und Songwriter mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich der elektronischen Musik. Er erhielt seine musikalische Ausbildung an der Barenboim-Said Akademie und absolvierte ein Toningenieur-Studium am Hofa Online College. Er ist in bedeutenden Konzertsälen wie der Hamburger Elbphilharmonie aufgetreten und arbeitete dabei mit einer Reihe verschiedener Ensembles zusammen. Die Musik des von ihm mitbegründeten Elektronik-Duos Sharake erreichte bislang mehr als 10 Millionen Streaming-Aufrufe. Neben seiner praktischen Tätigkeit widmet er sich intensiv der Förderung von Beziehungen zwischen Künstler:innen und Labels bei der Entwicklung innovativer Musikprojekte.

September 2025