Stefan Temmingh Blockflöten und Csakan

Margret Koell Harfen

Programm

Werke von

Jacob van Eyck

Georg Böhm

Lucas Ruiz de Ribayaz

Johann Sebastian Bach

Domenico Scarlatti

Christoph Willibald Gluck

Carl Scheindienst

Claude Debussy

Erik Satie

Astor Piazzolla

Thomas Koppel

José María Sánchez-Verdú

Klaus Lang

Jacob van Eyck (1590–1657)

Onse Vader in Hemelryck

aus Der Fluyten Lust-Hof (1644)

Erik Satie (1866–1925)

Choral hypocrite

aus Choses vues à droit et à gauche sans lunettes (1914)

Georg Böhm (1661–1733)

Vater unser im Himmelreich IGB 24

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

aus der Partita Nr. 2 BWV 1004

Allemande – Corrente – Sarabande – Gigue

Klaus Lang (*1971)

splendor stellarum

Domenico Scarlatti (1685–1757)

Sonate d-moll K. 32

Aria

Sonate d-moll K. 1

Allegro

Pause

Thomas Koppel (1944–2006)

aus Nele’s Dances

I Know You're Crossing the Border Somewhere

And I Know You’re Remembering, You Distant Boy

Lucas Ruiz de Ribayaz (1626–um 1677)

Xacaras

Thomas Koppel

And I’m Still Feeling You in My Arms

Lucas Ruiz de Ribayaz

Folias

Thomas Koppel

There I Dance My Dance on Black Feet

In a Symphony of Galloping Hooves

Claude Debussy (1862–1918)

Syrinx (1913)

José María Sánchez-Verdú (*1968)

Ariadne (2023)

Astor Piazzolla (1921–1992)

Oblivion (1982)

Christoph Willibald Gluck (1714–1787)

Balletto

aus Orfeo ed Euridice (1762)

Carl Scheindienst (um 1800)

Gestern Abend war Vetter Mikkel da

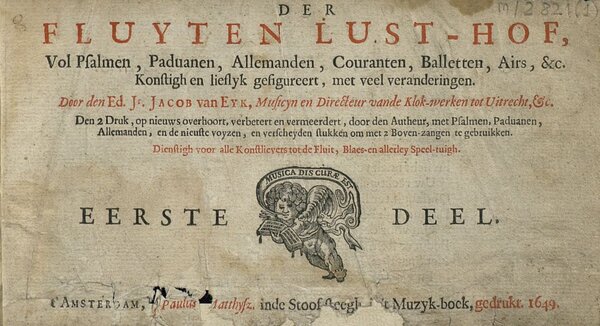

Titelseite des ersten Teils von Jacob van Eycks Blockflötensammlung Der Fluyten Lust-Hof (1649)

Zeitlose Geschichten

Klanglich eine aparte Kombination, stilistisch eine eher unkonventionelle Mischung – wirft man einen Blick auf den Programmzettel des Duos Stefan Temmingh und Margret Koell, springen diese beiden Aspekte sofort ins Auge. Grund genug, den Blockflötisten zu fragen, wie es zu der Idee für diese Konzert kam: Gab die persönliche Bekanntschaft mit der Harfenistin den Impuls? Oder stand die Besetzungsidee am Anfang? Und gibt es für diese Instrumentenkombination überhaupt Vorbilder?

Zeitlose Geschichten

Stefan Temmingh und Margret Koell erzählen „Sound Stories“

Jürgen Ostmann

Klanglich eine aparte Kombination, stilistisch eine eher unkonventionelle Mischung – wirft man einen Blick auf den Programmzettel des Duos Stefan Temmingh und Margret Koell, springen diese beiden Aspekte sofort ins Auge. Grund genug, den Blockflötisten zu fragen, wie es zu der Idee für diese Konzert kam: Gab die persönliche Bekanntschaft mit der Harfenistin den Impuls? Oder stand die Besetzungsidee am Anfang? Und gibt es für diese Instrumentenkombination überhaupt Vorbilder?

Historische Belege sind rar, erklärt Temmingh, aber selbstverständlich müssen Blockflötistinnen und Harfenisten auch in früheren Jahrhunderten gemeinsam aufgetreten sein, etwa an Orten wie London, wo beide Instrumente zur gleichen Zeit populär waren. Für Temmingh stand dennoch eher das Persönliche im Vordergrund: Margret Koell und er kennen sich seit etwa zwei Jahrzehnten und arbeiteten im Rahmen seines Programms „Inspired by Love“ (mit der Sopranistin Dorothee Mields) und auch in Duokonzerten zusammen. Doch weil diese Besetzung so wenige Spuren in der Musikgeschichte hinterlassen hat, mussten die beiden ein gemeinsames Repertoire erst suchen. Und so hat sich ihr aktuelles Programm über einen Zeitraum von mehreren Jahren ganz allmählich entwickelt.

Dabei könnte es natürlich naheliegen, Historisches für die eigenen Instrumente bearbeiten – zu diesem Thema später mehr. Eine andere Möglichkeit wäre, neue Werke in Auftrag zu geben. Ein solches Stück hat beispielsweise Temminghs Kollegin Michala Petri bei ihrem dänischen Landsmann Thomas Koppel bestellt. In der Besetzungsvariante mit Blockflöte und Harfe klingt Nele’s Dances beinahe original – Petris Partner Lars Hannibal spielte seine Partie auf der Erzlaute. Das Programm des heutigen Abends enthält aber auch originale Auftragswerke – neben José Maria Sánchez-Verdús Harfenstück Ariadne etwa das Duo splendor stellarum des österreichischen Komponisten und Improvisationsmusikers Klaus Lang. Der Titel, „Glanz der Sterne“, weckt Weltraum-Assoziationen, und tatsächlich hat die Musik laut Temmingh „von Anfang bis Ende etwas Schwebendes, vor allem in Tempo und Harmonik. Wenn man es gut macht, entsteht ein Gefühl der Zeitlosigkeit.“

Choräle der besonderen Art

Einen anderen Aspekt der Programmgestaltung haben Temmingh und Koell im Titel „Sound Stories“ ausgedrückt. Musik erzählt Geschichten, lässt in den Köpfen der Zuhörenden individuelle, mehr oder weniger konkrete Handlungen oder Bilder entstehen, hat manchmal aber auch selbst einen interessanten anekdotischen Hintergrund. Das gilt nicht nur für einzelne Werke, sondern hier auch einmal für ganze Programmteile. Die eröffnende Gruppe besteht zum Beispiel aus drei Chorälen, von denen zwei auf der gleichen Melodie Martin Luthers basieren. Über diesem Fundament erzählten der blinde niederländische Flötenvirtuose Jacob van Eyck und der norddeutsche Organist Georg Böhm die gleiche Geschichte in unterschiedlicher Weise. Dazwischen stellen Temmingh und Koell ein kurzes Stück, das der Franzose Erik Satie ursprünglich für Violine und Klavier schrieb. Wie sein Titel Choral hypocrite (heuchlerischer Choral) erahnen lässt, handelt es sich eher um einen Antichoral, wenn nicht gar ein Proteststück. „Meine Choräle kommen denen Bachs gleich, mit dem einen Unterschied, dass sie seltener und weniger prätentiös sind“, notierte der Komponist dazu. Choräle tauchen in Saties Werk tatsächlich noch mehrfach auf, in einem Fall gar mit dem Attribut „unappetitlich“: Diesen Choral inappétissant aus dem Zyklus Sports et divertissements widmete Satie „denen, die mich nicht mögen“, weil darin alles ausgedrückt sei, was er über Langeweile wisse. Wie auch immer man den durchaus kurzweiligen Choral hypocrite aufnimmt – in jedem Fall illustriert er beispielhaft die Methode des Duos Temmingh/Koell, durch kontrastierende Einschübe die Empfänglichkeit des Publikums für Stile und Geschichten zu schärfen.

Drei weitere Blöcke von Stücken unterschiedlicher Komponisten finden sich in der zweiten Programmhälfte. Der erste setzt sich aus Werken mit programmatischem Hintergrund zusammen: eröffnet wird er von Claude Debussys Flötenklassiker Syrinx, der das Instrument selbst zum Thema macht. Syrinx hieß im griechischen Mythos eine Nymphe, die sich auf der Flucht vor dem Wald- und Hirtengott Pan in ein Schilfrohr verwandeln ließ, aus dem dieser wiederum das als Syrinx oder Panflöte bekannte Instrument fertigte. José Maria Sánchez-Verdús Komposition handelt von der kretischen Königstochter Ariadne, die ihrem Geliebten Theseus hilft, den Minotaurus zu besiegen, dann von ihm auf der Insel Naxos zurückgelassen wird und sich mit dem Weingott Dionysos tröstet. Welcher Teil dieser Geschichte wohl den spanischen Komponisten inspirierte…? Oblivion (Vergessen) schließlich betitelte der Argentinier Astor Piazzolla einen seiner berühmtesten Tangos. Die wunderbar nostalgische Melodie wurde bekannt als Teil seiner Musik zu Marco Bellocchios Verfilmung des Pirandello-Dramas Enrico IV. Es handelt von einem italienischen Landadeligen des 20. Jahrhunderts, dessen Umwelt ihn in seinem Wahn bestärkt, der mittelalterliche Kaiser Heinrich IV. zu sein.

Straßenmusik und Opernballett

Thomas Koppel und Lucas Ruiz de Ribayaz, die Protagonisten der folgenden Programmgruppe, bilden auf den ersten Blick ein ungleiches Paar – doch Temmingh und Koell stellen die Werke der beiden unter das Motto „Straßenmusik“. Koppel, auch als Mitbegründer der Rockband Savage Rose bekannt, war ein unkonventioneller Freigeist, der sich intensiv für soziale Gerechtigkeit engagierte. Angeregt durch Ulenspiegel, Charles de Costers Roman über den Freiheitskampf der Flamen gegen die spanische Herrschaft im 16. Jahrhundert, schrieb er ein Gedicht, dessen einzelne Zeilen zu den Satztiteln von Nele’s Dances wurden. Im 17. Jahrhundert lebte der spanische Theologe, Komponist und Harfenist Ruiz de Ribayaz. Er verbrachte einige prägende Jahre in der damaligen Kolonie Peru, und in seinen volkstümlich-mitreißenden Xácaras und Folias dürften sich auch südamerikanische Einflüsse spiegeln.

Ein berühmter und ein gänzlich obskurer Komponist treffen im Schlussteil des Konzerts aufeinander: Der Opernreformer Christoph Willibald Gluck stellte den in Konventionen erstarrten Bühnenwerken seiner Vorgänger eine Musik entgegen, die in ihrer Natürlichkeit und edlen Einfachheit direkt zum Herzen spricht. In der anrührend schlichten Ballettmusik aus Orfeo ed Euridice gelang ihm das zweifellos. Ein fast schon einfältig anmutendes Volkslied wiederum wurde zur Basis des einzigen Werks, das sich mit dem Namen Carl Scheindienst verbindet: seine virtuosen und durchaus originellen Variationen über „Gestern Abend war Vetter Mikkel da“. Bestimmt waren sie für den Csakan, einen Blockflötentyp, der im ansonsten fast flötenlosen 19. Jahrhundert florierte. In Deutschland nannte man ihn auch Stockflöte, weil einfachere Varianten des Instruments nicht selten in einen Spazierstock eingebaut wurden. Mit dieser Kuriosität im Handgepäck ließen sich Wanderungen unternehmen, um sich dann von idyllischen Landschaften zu musikalischen Herzensergießungen inspirieren zu lassen. Das von Stefan Temmingh verwendete Modell wäre dazu allerdings weniger geeignet gewesen, da es über eine ausgefeilte und entsprechend empfindliche Klappenmechanik verfügt. Diese Weiterentwicklung des Instruments, der sogenannte „complizierte Csakan“, wurde nach dem Abflauen der Spazierstock-Mode in einer Form gebaut, die einer Oboe oder Klarinette ähnelt.

Die Musik gibt die Antwort

Zurückzukommen ist noch auf zwei Programmgruppen im ersten Konzertteil, die jeweils einem Komponisten gewidmet sind – und dem Thema der Bearbeitung. Verbunden durch Langs splendor stellarum erklingen Johann Sebastian Bachs Violinpartita BWV 1004 (ohne die Schluss-Chaconne) und zwei Cembalosonaten Domenico Scarlattis. Weshalb spielen Temmingh und Koell diese Solowerke im Duett? Vermutlich, weil es gut funktioniert. Schließlich dachte Bach selbst in einstimmigen Kompositionen den Generalbass immer mit, wie in der Barockzeit allgemein üblich – und das Implizite lässt sich leicht ausformulieren. In Scarlattis Sonaten wiederum stehen sich Melodie und harmonisches Fundament explizit gegenüber – wenngleich ursprünglich von einer Person vorgetragen und oft eng verflochten. Temmingh, noch einmal auf das große Themenfeld von Original und Bearbeitung, Authentizität und (Ver-)fälschung angesprochen, gibt eine Antwort, die scheinbar ausweichend beginnt, dann aber vielsagend ist und fast schon in ein persönliches Credo mündet: „Das sind Fragen, die mich fast mein ganzes Leben lang gequält haben (ich sage bewusst gequält), weil sie ihre Antworten vielleicht in der Musikwissenschaft finden – nicht ganz mein Fach, denn ich bin in erster Linie Konzertflötist. Ich würde sagen, sie finden ihre Antworten in meiner Musik, nicht in meinen Worten. Ich beobachte auch, dass die neue Generation von Musikwissenschaftlerinnen, Musikvermittlern und Theoretiker:innen diese Fragen nach Legitimierung eher als Themen von gestern betrachtet. Heute geht es darum, die klassische Musik als lebendige Kultur zu erhalten, wie sie immer eine war. In Debatten über Bearbeitung und Authentizität haben sich schon Richard Taruskin, Nikolaus Harnoncourt und fast alle Mitglieder der ersten Generation der historischen Aufführungspraxis den Mund fusselig geredet. Inzwischen wissen wir, dass sich die Frage nach dem Original früher nicht gestellt hat.“ Temmingh fügt hinzu: „Kürzlich war der Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi bei uns an der Musikhochschule in Freiburg zu Gast, um mit den Musikwissenschaftlern über Original, Bearbeitung und Fälschung zu diskutieren. Auch das Vater unser im Himmelreich von Georg Böhm, das Margret und ich in diesem Konzert spielen, wurde früher für ein Werk von Bach gehalten – ändert das etwas an unseren Emotionen, wenn wir es hören?“

Jürgen Ostmann studierte Musikwissenschaft und Orchestermusik (Violoncello). Er lebt als freier Musikjournalist und Dramaturg in Köln und arbeitet für verschiedene Konzerthäuser, Rundfunkanstalten, Orchester, Plattenfirmen und Musikfestivals.

Die Künstler:innen

Margret Koell

Harfe

Margret Koell gehört zu den führenden Interpret:innen auf historischen Harfen. Sie ist Mitglied von Il Giardino Armonico und der Accademia Bizantina und tritt als Gastsolistin u.a. mit der Akademie für Alte Musik Berlin, B’Rock und Concerto Köln auf. Konzerte führten sie zu den Salzburger Festspielen, ans Royal Opera House Covent Garden, das Theater an der Wien, das Palais Garnier in Paris, die Bayerische Staatsoper München, die Mailänder Scala und bereits mehrfach in den Pierre Boulez Saal. Ein besonderer Höhepunkt war ihr Auftritt mit Countertenor Philippe Jaroussky zur Eröffnung der Elbphilharmonie Hamburg. Zu ihren musikalischen Partner:innen zählen außerdem Luca Pianca, Dmitry Sinkonvsky, Michele Pasotti, Benedikt Kristjánsson, Roberta Invernizzi, Isabelle Faust und Sonia Prina. Margret Koells Aufnahmen wurden u.a. mit dem Diapason d’Or ausgezeichnet. Zuletzt erschien eine Einspielung von Konzerten Georg Friedrich Händels und schottischen Folk Songs mit ihrem Ensemble Between the Strings.

April 2024

Stefan Temmingh

Blockflöte

Der gebürtige Südafrikaner Stefan Temmingh studierte bei Markus Zahnhausen in München und an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main bei Michael Schneider. Als einer der führenden Blockflötisten der Welt und gastiert regelmäßig u.a. beim Bachfest Leipzig, den Händel-Festspielen in Halle und in Göttingen, Oude Muziek in Utrecht, dem Boston Early Music Festival und bei Festivals in Asien und Afrika. Als Solist trat er mit der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, dem Estonian National Symphony Orchestra, den Bochumer Symphonikern, dem WDR Funkhausorchester und der Hong Kong Sinfonietta auf. Sein Repertoire umfasst dabei Originalliteratur für Blockflöte vom Barock bis in die Gegenwart. Regelmäßig bringt er neue Konzerte für Blockflöte zur Uraufführung, die er bei zeitgenössischen Komponist:innen in Auftrag gibt. Für seine jüngste Einspielung von Blockflötenkonzerten von Bach, Fasch, Graupner und Telemann zusammen mit dem Barockorchester Capricornus Consort Basel, mit dem ihn seit 2017 eine enge Zusammenarbeit verbindet, erhielt er 2022 den OPUS Klassik. Außerdem wurde er mit dem ECHO Klassik, dem International Classical Music Award und dem Diapason d’Or ausgeyeichnet. Seit 2019 lehrt Stefan Temmingh als Professor an der Hochschule für Musik in Freiburg.

April 2024