Daniel Sepec Violine

Hille Perl Gambe

Lee Santana Theorbe und Erzlaute

Michael Behringer Cembalo und Orgel

Programm

Johann Heinrich Schmelzer

Sonata IV aus Sonatae unarum fidium für Violine und Basso continuo

Giovanni Antonio Pandolfi Mealli

Sonate für Violine und Basso continuo a-moll op. 3 Nr. 1 La Stella (1660)

Sonate für Violine und Basso continuo D-Dur op. 3 Nr. 4 La Castella

Sonate für Violine und Basso continuo D-Dur op. 3 Nr. 2 La Melana

Sonate für Violine und Basso continuo a-moll op. 3 Nr. 2 La Cesta

Sonate für Violine und Basso continuo e-moll op. 4 Nr. 1 La Bernabea

Sonate für Violine und Basso continuo F-Dur op. 4 Nr. 3 La Monella Romanesca

Vincenzo Bonizzi

Jouissance vous donneray

Giovanni Girolamo Kapsberger

Toccata

Gagliarda

Corrente

aus dem Libro primo d'intavolatura di lauto

Heinrich Ignaz Franz Biber

Sonate für Violine und Basso continuo F-Dur

Johann Heinrich Schmelzer (1623–1680)

Sonata IV aus Sonatae unarum fidium

für Violine und Basso continuo (1664)

I. [Chaconne]

II. Sarabande

III. Guige

IV. [ohne Bezeichnung]

V. Allegro – Presto

Giovanni Antonio Pandolfi Mealli (1624–um 1687)

Sonate für Violine und Basso continuo a-moll op. 3 Nr. 1 La Stella (1660)

Sonate für Violine und Basso continuo D-Dur op. 3 Nr. 4 La Castella

Vincenzo Bonizzi (?–1630)

Jouissance vous donneray

aus Alcune opere di diversi auttori, passagiate per la viola bastarda (1626)

Giovanni Antonio Pandolfi Mealli

Sonate für Violine und Basso continuo D-Dur op. 3 Nr. 2 La Melana

Sonate für Violine und Basso continuo a-moll op. 3 Nr. 2 La Cesta

Pause

Giovanni Girolamo Kapsberger (1580–1651)

Toccata

Gagliarda

Corrente

aus dem Libro primo d'intavolatura di lauto (1611)

Giovanni Antonio Pandolfi Mealli

Sonate für Violine und Basso continuo e-moll op. 4 Nr. 1 La Bernabea

Sonate für Violine und Basso continuo F-Dur op. 4 Nr. 3 La Monella Romanesca

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704)

Sonate für Violine und Basso continuo F-Dur (1681)

I. Adagio – Presto

II. Aria – Variatio

III. Variatio. Grave

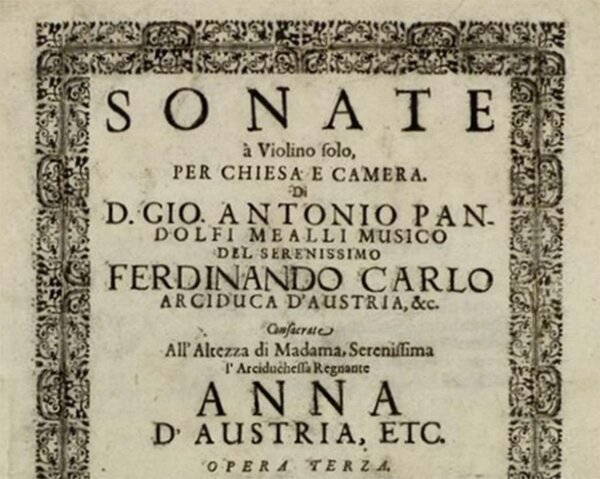

Erstausgabe von Pandolfis Violinsonaten op. 3, Innsbruck 1660

Wiederentdeckung eines komponierenden Virtuosen

Erst im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts, im Gefolge der verstärkten Hinwendung zur Alten Musik unter dem Blickwinkel einer historischen Aufführungspraxis, wurde die musikgeschichtliche Bedeutung der Werke Giovanni Antonio Pandolfi Meallis erkannt: Sie bilden eine Brücke zwischen dem virtuosen frühbarocken italienischen Instrumentalstil und der hochbarocken süddeutsch-österreichischen Violinmusik, die im Schaffen von Komponisten wie Schmelzer und Biber kulminierte.

Werkeinführung von Felix Gratl

Wiederentdeckung eines komponierenden Virtuosen

Giovanni Antonio Pandolfi Mealli: Leben und Werk

Franz Gratl

Ursprünglich waren mit dem Wort unregelmäßig geformte Perlen gemeint – im Portugiesischen nannte man sie „barocco“. Als daraus abgeleitete Epochenbezeichnung etablierte sich der Begriff Barock erst im 19. Jahrhundert: Damals empfand man typisch Barockes in Architektur, bildender Kunst und Musik als überladen und bizarr. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die ersten Musikwissenschaftler, die sich mit den Violinsonaten von Giovanni Antonio Pandolfi Mealli beschäftigten, mit dieser nicht selten bizarr anmutenden, mithin also ganz und gar „barocken" Musik wenig anfangen konnten. Erst im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts, im Gefolge der verstärkten Hinwendung zur Alten Musik unter dem Blickwinkel einer historischen Aufführungspraxis, wurde die musikgeschichtliche Bedeutung dieser Werke erkannt: Sie bilden eine Brücke zwischen dem virtuosen frühbarocken italienischen Instrumentalstil und der hochbarocken süddeutsch-österreichischen Violinmusik, die im Schaffen von Komponisten wie Schmelzer und Biber kulminierte. Dass Pandolfi Mealli lange als etwas obskure Figur galt, war wohl dem Umstand geschuldet, dass über ihn kaum biografische Daten bekannt waren. Man kannte lange vor allem seine beiden Sonatensammlungen op. 3 und op. 4, die 1660 bei Michael Wagner in Innsbruck gedruckt wurden, und wusste von Pandolfi Meallis Anstellung als Kammermusiker in der Hofmusik von Erzherzog Ferdinand Karl von ÖsterreichTirol und seiner Frau Anna de’ Medici.

Der italienische Geiger und Musikwissenschaftler Fabrizio Longo präsentierte Anfang der 2000er Jahre die Ergebnisse seiner Forschungen zu diesem komponierenden Violinvirtuosen. Demnach wurde Giovanni Antonio als Domenico Pandolfi 1624 im toskanischen Montepulciano geboren. Ein Halbbruder ist als Kastratensänger am königlich polnischen Hof dokumentiert, Musik muss in der Familie also eine gewisse Rolle gespielt haben. Nach dem Tod des Vaters übersiedelte Domenico mit seiner Mutter Verginia Bartalini nach Venedig, wo ein weiterer Halbbruder lebte. Über Pandolfi Meallis musikalische Ausbildung und seine künstlerische Laufbahn bis 1660 ist nichts bekannt. Wahrscheinlich hat er in diesen Jahren bereits eigene Werke in Druck gegeben, denn die Innsbrucker Sammlungen sind seine Opera 3 und 4 – Opus 1 und 2 sind verschollen. Pandolfi Mealli dürfte zu einem nicht bekannten Zeitpunkt eine geistliche Karriere angestrebt haben. Ob die Priesterweihe mit einer Namensänderung verbunden war, wissen wir nicht; in den Innsbrucker Drucken begegnet uns der Geiger als Don Giovanni Antonio Pandolfi Mealli, scheint also den Nachnamen seiner Halbbrüder mütterlicherseits hinzugefügt zu haben. Diese dubiose Namensänderung ist eine der vielen kleinen und größeren Ungereimtheiten in Pandolfi Meallis Biographie – als Weltpriester (darauf deutet das „D[on]“ hin) hätte er normalerweise seinen Taufnamen behalten.

Spätestens ab 1660, also ab dem Jahr der Widmung der Sonaten an das Tiroler Regentenpaar, wirkte Pandolfi Mealli am lnnsbrucker Hof. Man kann sich vorstellen, dass die beiden Sonatensammlungen gewissermaßen als „musikalische Empfehlungsschreiben“ dienten, aber auf den Titelblättern der Druckausgaben wird Pandolfi Mealli bereits als „Musico del Serenissimo Ferdinando Carlo Arciduca d’Austria“ bezeichnet. Die „welschen Musici“ in Innsbruck standen unter der Leitung des berühmten Opernkomponisten Antonio Cesti und versahen in erster Linie den Dienst im Theater – Ferdinand Karl und Anna waren „opernnärrisch“ und scheuten bei den prächtigen musiktheatralischen Darbietungen nach italienischem Vorbild keinen Aufwand. Wahrscheinlich wurde Pandolfi Mealli wie viele seiner Kollegen nach dem Tod von Erzherzog Ferdinand Karl 1662 entlassen: Durch die Verschwendungssucht seines Vorgängers war der neue Landesherr Erzherzog Sigismund Franz zu umfangreichen Sparmaßnahmen gezwungen, von denen auch die Hofmusik betroffen war. 1669 begegnen wir einem Giovanni Antonio Pandolfi in Messina als erstem Geiger der Kapelle des Senats der Kathedrale. Aus seiner Feder stammt eine Sammlung von „Sonate cioè balletti, sarabande, correnti, passacagli, capriccetti, e una trombetta a uno e dui violini con la terza parte della viola a beneplacito“ (Rom 1669). 1675 muss er Messina überstürzt verlassen, weil er einen Kapellkollegen, einen Kastraten, ermordet hat. Er flieht nach Frankreich und findet 1678 an der Königlichen Kapelle in Madrid eine Anstellung. Dort dürfte er 1687 gestorben sein.

Dies sind die Fakten, die Fabrizio Longo im Rahmen seiner verdienstvollen Recherchen zu Pandolfi Mealli herausgefunden hat. Ob diese Streiflichter allerdings eine stringente Erzählung ergeben, ist nicht sicher, dazu gibt es doch zu viele Ungereimtheiten. Schwerer als der merkwürdige Namenswechsel wiegt, dass die Sonaten des Don Giovanni Antonio Pandolfi aus Messina einerseits keine Opuszahl tragen und andererseits stilistisch mit den Innsbrucker Sonaten kaum etwas gemein haben. Wieso sollte Pandolfi Mealli darauf verzichtet haben, an seine gewichtigen früheren Sammlungen anzuknüpfen und eine Opusnummer zu vergeben – und wieso findet sich in den einfachen Tanzsätzen, die in Rom erschienen, gar nichts von Pandolfi Meallis unverkennbarem, ja extravagantem Personalstil? Haben wir es vielleicht doch mit zwei verschiedenen Personen (fast) gleichen Namens zu tun? Die Suppe ist zu dünn, um Gewissheit zu haben. Natürlich würde die Biografie des Geigers durch ein Kapitalverbrechen an schauriger Faszination gewinnen, aber auch ohne kriminelle Machenschaften ist Pandolfi Mealli allein durch seine Hauptwerke, die Solosonaten, eine interessante Gestalt der europäischen Musikgeschichte, eine Brückenfigur zwischen Italien und dem Alpenraum.

Wenden wir uns also den Sonaten opp. 3 und 4 zu. Die erste Sammlung ist der Landesfürstin Anna de’ Medici gewidmet, die zweite ihrem Gatten Erzherzog Ferdinand Karl. Beide machten Innsbruck zu einer internationalen Drehscheibe höfischer Musikkultur. Ein wichtiger Coup gelang dem Fürstenpaar 1652 durch die Verpflichtung des aufstrebenden Sterns am italienischen Opernhimmel, Antonio Cesti. Er lieferte in den Folgejahren Opern exklusiv für Innsbruck und stand der italienisch geprägten Hofmusik vor, einem Eliteensemble mit zahlreichen Musikern von internationalem Rang. In Innsbrucker Diensten standen etwa der virtuose Geiger und Komponist Giovanni Buonaventura Viviani und dessen Vetter Antonio, ein Organist und Komponist, der römische Geiger Roberta Sabbatini (genannt „Roberta del Violino“), der englische Gambenvirtuose William Young und als „erzfürstlicher Diener“ der große Geigenbauer Jakob Stainer. Es ist eine faszinierende Vorstellung, dass Pandolfi Mealli seine für ihre Zeit hochmodernen Sonaten auf den nicht minder modernen, außergewöhnlich klangschönen Instrumenten Stainers vortrug… Der Glanz und die Qualität der musikalischen Darbietungen am Innsbrucker Hof begeisterten illustre Gäste wie die schwedische Königin Christina, die in der Innsbrucker Hofkirche 1655 offiziell zum katholischen Glauben übertrat. Ihr zu Ehren ließ Ferdinand Karl die Festoper L’Argia von Cesti aufführen. Christina kehrte 1669 zurück und wurde wieder mit einer Opernaufführung geehrt. In Innsbruck sangen die Stars ihrer Zeit, etwa Anna Renzi, Monteverdis erste Ottavia. Musik war am Hof allgegenwärtig: Die öffentlichen Hofgottesdienste wurden mit prächtiger Musik verschönert, bei der fürstlichen Tafel erklang ebenso Musik wie in den Privatgemächern, es wurde zum Tanz aufgespielt, und Feste ohne Musik waren nicht denkbar.

Pandolfi Mealli gibt den Rahmen für die Aufführung seiner Sonaten im Titel vor: Sie sind „per chiesa e camera“ geeignet, also für die Kirche ebenso wie als Kammermusik in den fürstlichen Gemächern. Formal sind diese Stücke als Abfolge in Tempo und musikalischer Faktur kontrastierender Abschnitte frei gestaltet. Typisch sind die langen Orgelpunkte, über denen sich das virtuose Figurenwerk der Geige entfaltet. Oft führen diese langen Liegetöne zu herben Dissonanzen. Solche Kontraste und Überraschungseffekte zählen zu Pandolfi Meallis bevorzugten Kunstgriffen und charakterisieren seinen Personalstil – man kennt diese Effekte und die improvisatorisch wirkende Freiheit der Figurationen vom sogenannten Stylus phantasticus, der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts von Komponisten wie Girolamo Frescobaldi und Johann Jakob Froberger geprägt wurde und auch für die Musik eines Heinrich lgnaz Franz Biber

so charakteristisch ist.

Alle Sonaten sind mit Beinamen versehen: In den Stücken bezieht sich Pandolfi Mealli auf Personen in seinem weiteren und engeren Umkreis (dies war besonders im lombardischen Raum damals durchaus gängige Praxis), wie folgende Übersicht zeigt.

Opus 3

Sonata 1 La Stella – Benedetto Stella, Prior des Zisterzienserklosters San Giovanni Battista in Perugia

Sonata 2 La Cesta – Antonio Cesti, Kammerkapellmeister in Innsbruck, Opernkomponist

Sonata 3 La Melana – Antonio Melani, Hofsänger in Innsbruck

Sonata 4 La Castella – Antonio Castelli, lnnsbrucker Hoforganist

Sonata 5 La Clemente – Clemente Antoni, Kastrat, Hofsänger in Innsbruck

Sonata 6 La Sabbatina – entweder Pompeo Sabbatini, Kastrat und Hofsänger in Innsbruck, oder Roberta Sabbatini „del Violino“, Violinvirtuose und Kammermusiker in Innsbruck

Opus 4

Sonata 1 La Bernabea – Giuseppe Bernabei

Sonata 2 La Viviana – Antonio Viviani, Hofkaplan und Hoforganist in Innsbruck

Sonata 3 La Monella Romanesca – Felippo Bombaglia, Kastrat, Hofsänger in Innsbruck

Sonata 4 La Biancuccia – Giovanni Jacopo Biancucci, Kastrat, Hofsänger in Innsbruck

Sonata 5 La Stella – Benedetto Stella, Prior des Zisterzienserklosters San Giovanni Battista in Perugia

Sonata 6 La Vinciolina – Teodora Vincioli, adlige Mäzenin aus Perugia

Auffällig sind die doppelte Widmung an den Zisterzienserprior Benedetto Stella und die Dedikation an die Adlige Teodora Vincioli: Beide wirkten in Perugia, wo Pandolfi Mealli demnach sehr wahrscheinlich einige Zeit verbrachte – dem wäre noch nachzugehen. Perugia liegt nicht allzu weit von seinem Geburtsort Montepulciano entfernt. Betrachtet man diese Widmungen, so kann man die Sonaten Giovanni Antonio Pandolfi Meallis als eine vielgestaltige Hommage an die Innsbrucker Hofmusik und ihre berühmten Mitglieder, seine Kollegen, sehen.

Franz Gratl ist promovierter Musikwissenschaftler und seit 2007 Kustos der Musiksammlung des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum.

Dieser Text ist dem CD-Booklet zu Daniel Sepecs Einspielung der Sonaten von Giovanni Antonio Pandolfi Mealli bei Coviello Classics entnommen. Verwendung mit freundlicher Genehmigung.

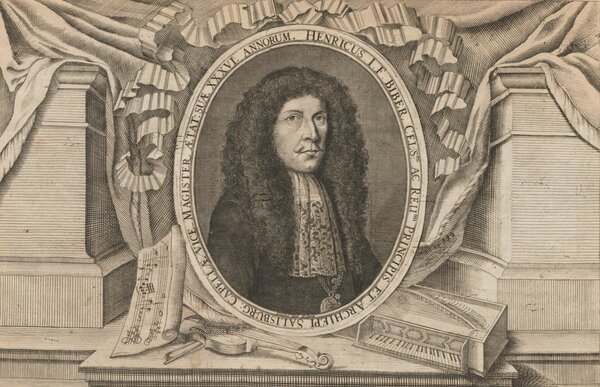

Portrait Heinrich Ignaz Franz Bibers in der Erstausgabe seiner Violinsonaten von 1681

Grenzüberschreitungen

Erheblichen geografischen Hindernissen zum Trotz – seit Jahrhunderten prägt kultureller Austausch die Beziehungen zwischen Nord- und Südeuropa. Auch wenn Giovanni Antonio Pandolfi Mealli mit keinem der anderen Komponisten, deren Musik heute Abend auf dem Programm steht, direkt in Verbindung stand, waren alle fünf Teil eines internationalen Netzwerks von Beziehungen und gegenseitigen Einflüssen, die das Europa des 17. Jahrhunderts zu einem eng verflochtenen und erstaunlich fruchtbaren musikalischen Ökosystem machten.

von Harry Haskell

Grenzüberschreitungen

Musik von Schmelzer, Bonizzi, Kapsberger und Biber

Erheblichen geografischen Hindernissen zum Trotz – seit Jahrhunderten prägt kultureller Austausch die Beziehungen zwischen Nord- und Südeuropa. Als der englische Musikverleger Nicholas Yonge im Jahr 1588 den ersten Band der Musica Transalpina veröffentlichte – einer wegweisenden Anthologie italienischer Madrigale –, hatten Komponisten und Musiker aus Italien schon seit geraumer Zeit ihren Weg über die Alpen gefunden, um an den Höfen und in den Kirchen der Habsburgermonarchie zu arbeiten. Diese transalpinen Routen wurde auch in der umgekehrten Richtung bereist: Zahlreiche österreichische und deutsche Musiker waren gen Süden nach Italien gezogen, das Land, das Heinrich Schütz, ein Schüler des venezianischen Meisters Giovanni Gabrieli, als „das wahre Konservatorium“ bezeichnete. Auch wenn Giovanni Antonio Pandolfi Mealli mit keinem der anderen Komponisten, deren Musik heute Abend auf dem Programm steht, direkt in Verbindung stand, waren alle fünf Teil eines internationalen Netzwerks von Beziehungen und gegenseitigen Einflüssen, die das Europa des 17. Jahrhunderts zu einem eng verflochtenen und erstaunlich fruchtbaren musikalischen Ökosystem machten.

Johann Heinrich Schmelzer, weithin bekannt als Violinvirtuose, wirkte am kaiserlichen Hof in Wien, wo auch die berühmten italienischen Auswanderer Giovanni Felipe Sances, Antonio Bertali und Antonio Draghi tätig waren. Der Bravour-Charakter seiner 1664 veröffentlichten D-Dur-Sonate ist stark von dem brillanten, extrovertierten Stil der italienischen Instrumentalmusik beeinflusst, den in den folgenden Jahrzehnten vor allem Arcangelo Corelli und Antonio Vivaldi perfektionieren sollten. Die Sonate ist als eine Abfolge immer kunstvollerer Variationen über eine sich wiederholende Viertonfigur in der Continuo-Begleitung angelegt und hebt Schmelzers innovative Bogentechnik und seine gewagten, unkonventionellen Harmonien hervor. Vincenzo Bonizzis instrumentale Ausarbeitung von Adriaen Willaerts Chanson Jouissance vous donneray ist in ähnlicher Weise als eine Aneinanderreihung reich verzierter, quasi-improvisierter Diminutionen strukturiert, die von einer langsameren Basslinie getragen werden. Bonizzi verbrachte sein gesamtes Leben in Parma und Umgebung, davon drei Jahrzehnte als Organist und Kapellmeister am Hof der musikliebenden Herzogin von Urbino, Lucrezia dʼEste. Lucrezia beschäftigte ein Trio aus drei Gambe spielenden Schwestern, das als „concerto delle dame“ (Damenensemble) bekannt war. Eine der Schwestern übernahm offenbar auch die Viola bastarda, eine nur kurzzeitig existierende Verwandte der Bassgambe, für die Bonizzi sein Stück komponiert hatte.

Der in Venedig geborene Sohn eines deutschen Adligen, Johann Hieronymus (auch bekannt als Giovanni Girolamo) Kapsberger, war an der Wende zum 17. Jahrhundert maßgeblich am Aufstieg der Laute und ihrer langhalsigen Verwandten, der Theorbe (oder Erzlaute), zu Soloinstrumenten beteiligt. Die drei heute Abend zu hörenden Stücke erschienen in seiner ersten Sammlung von Lautenmusik im Jahr 1611. Kapsbergers höchst eigenwillige Kompositionsweise zeichnet sich durch einen Überfluss an Trillern und anderen Verzierungen, synkopierten Rhythmen, dramatischen Ausbrüchen und langen Passagen im sogenannten gebrochenen Stil aus, in denen rasche arpeggierte Figuren von intensiven, eindringlichen Harmonien getragen werden. Nicht weniger mitreißend und virtuos ist Heinrich Ignaz Franz Bibers Sonate in F-Dur für Violine und Continuo aus dem Jahr 1681, ein glänzendes Paradestück voller Doppelgriffe, rasanter Tonrepetitionen, waghalsiger Sprünge und raffinierter Saitenwechsel. In Böhmen geboren, setzte Biber seine Karriere in dem ausgedehnten, vielsprachigen Reich der österreichischen Habsburger fort. Wie Schmelzer, mit dem er möglicherweise zusammen studiert hat, machte er sich den blumigen, klangvollen italienischen Stil, wie er von dem zeitgenössischen Geigen- und Komponistenkollegen Corelli gepflegt wurde, zu eigen. Bibers ausgefeilte Technik auf der Violine, seine effektvollen Klangfarben und seine Stimmungen sind charakteristisch für den „fantastischen Stil“ (stylus phantasticus), den der Jesuitengelehrte Athanasius Kircher 1650 als „die freieste und unbefangenste Kompositionsmethode, die weder an Worte noch an ein harmonisches Thema gebunden ist“, beschrieb.

Harry Haskell

Übersetzung: Sylvia Zirden

Die Künstler:innen

Daniel Sepec

Violine

Daniel Sepec studierte bei Dieter Vorholz in Frankfurt und Gerhard Schulz in Wien und besuchte Meisterklassen bei Sandor Végh und dem Alban Berg Quartett. Seit 1993 ist er Konzertmeister der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, mit der er regelmäßig auch als Solist auftritt. Unter seiner musikalischen Leitung hat das Orchester Werke von Johann Sebastian Bach sowie Antonio Vivaldis Le quatro stagioni eingespielt. Daneben trat er solistisch u.a. mit der Academy of Ancient Music unter Christopher Hogwood, der Wiener Akademie unter Martin Haselböck und dem Orchestre des Champs-Élysées unter Philippe Herreweghe auf und gastierte als Konzertmeister beim Chamber Orchestra of Europe unter Claudio Abbado, der Camerata Salzburg und dem Ensemble Oriol. Regelmäßig tritt er mit dem Balthasar-Neumann-Ensemble auf, das unter der Leitung von Thomas Hengelbrock auf historischem Instrumentarium musiziert. Als Mitglied des Arcanto Quartetts spielte Daniel Sepec Streichquartette von Mozart, Brahms, Debussy, Ravel, Bartók und Dutilleux ein. Seine Aufnahme der „Rosenkranz-Sonaten“ von Heinrich Ignaz Franz Biber wurde 2011 mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Seit 2014 ist er Professor an der Musikhochschule Lübeck.

April 2025

Hille Perl

Gambe

Die gebürtige Bremerin Hille Perl spielt seit ihrem fünften Lebensjahr Viola da gamba und gehört heute zu den international gefragtesten Gambistinnen. Sie gibt europaweit Konzerte als Solistin, mit musikalischen Partner:innen wie Daniel Sepec, Lee Santana, Michala Petri, Mahan Esfahani und Avi Avital oder mit ihren Ensembles Los Otros, The Sirius Viols und The Age of Passions. Darüber hinaus tritt sie mit führenden Klangkörpern für Alte Musik wie dem Freiburger Barockorchester und dem Balthasar-Neumann-Ensemble auf und legte zahlreiche Einspielungen vor, für die sie mehrfach mit dem ECHO Klassik ausgezeichnet wurde. Seit 2002 ist sie Professorin für Viola da gamba an der Hochschule für Künste ihrer Heimatstadt.

April 2025

Lee Santana

Theorbe und Erzlaute

Lee Santana stammt aus Florida und beschäftigte sich als Gitarrist zunächst mit Rockmusik und Jazz. Später wechselte er zu Laute, Theorbe und Cister und spezialisierte sich auf Alte Musik. Zu seinen Lehrern zählten u.a. Stephen Stubbs und Patrick O’Brien. Seit 1984 ist er als Lautenist und Komponist in ganz Europa tätig und tritt regelmäßig bei den wichtigsten Festivals und in bedeutenden Konzertsälen auf. Dabei arbeitete er u.a. mit dem Freiburger Barockorchester, Dorothee Mields, Petra Müllejans, Daniel Sepec, Sasha Waltz und Hille Perl zusammen. Seit einigen Jahren ist Lee Santana auch als Komponist tätig.

April 2025

Michael Behringer

Cembalo und Orgel

Michael Behringer studierte Kirchenmusik in Freiburg, Orgel bei Michael Radulescu in Wien sowie Cembalo bei Ton Koopman in Amsterdam. Sowohl als Continuo-Spieler wie auch als Solist ist er international mit zahlreichen Ensembles für Alte Musik aufgetreten, darunter in den vergangenen Jahren insbesondere Hespèrion XXI unter der Leitung von Jordi Savall, das Balthasar-Neumann-Ensemble unter Michael Hengelbrock und das Freiburger Barockorchester. Er wirkte an Einspielungen u.a. von Johann Sebastian Bachs Musikalischem Opfer, dem Clavierbüchlein und den Gambensonaten mit und war in Aufführungen der Johannespassion mit den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle zu erleben. Bis 2022 unterrichtete er an der Musikhochschule Freiburg.

April 2025