Martin Fröst Clarinet

Roland Pöntinen Piano

Program

Alban Berg

Four Pieces for Clarinet and Piano Op. 5

Johannes Brahms

Sonata for Clarinet and Piano in F minor Op. 120 No. 1

Anders Hillborg

Tampere Raw for Clarinet and Piano

Claude Debussy

Étude pour piano No. 10 “Pour les sonorités opposées”

Francis Poulenc

Sonata for Clarinet and Piano S 184

Alban Berg (1885–1935)

Four Pieces for Clarinet and Piano Op. 5 (1913)

I. Mäßig

II. Sehr langsam

III. Sehr rasch

IV. Langsam

Johannes Brahms (1833–1897)

Sonata for Clarinet and Piano in F minor Op. 120 No. 1 (1894)

I. Allegro appassionato

II. Andante un poco adagio

III. Allegretto grazioso

IV. Vivace

Pause

Anders Hillborg (*1954)

Tampere Raw for Clarinet and Piano (1991)

Claude Debussy (1862–1918)

Étude pour piano No. 10 “Pour les sonorités opposées” (1915)

Modéré, sans lenteur

Francis Poulenc (1899–1966)

Sonata for Clarinet and Piano S 184 (1962)

I. Allegro tristamente. Allegretto – Très calme – Tempo allegretto

II. Romanza. Très calme

III. Allegro con fuoco. Très animé

Anders Hillborg (© Mats Lundqvist)

For the Curious and the Interested

His music, Swedish composer Anders Hillborg says, “is for anyone who is curious or interested.” Tampere Raw, a piece he wrote for Martin Fröst and Roland Pöntinen, is at the center of a duo program that explores the combination of clarinet and piano over the course of a century.

Program Note by Richard Bratby

For the Curious and the Interested

Music for Clarinet and Piano

Richard Bratby

Alban Berg

Four Pieces Op. 5

“To the time, its art—to art, its freedom.” The motto of the Viennese Secession expressed a philosophy that extended far beyond the visual arts. As Arnold Schoenberg and Anton Webern moved towards ever greater concentration, Schoenberg was genuinely astonished by the passionate emotional expression of his pupil Alban Berg’s music. And yet he would be critical, in the summer of 1913, of Berg’s attempts to find a Webern-like concentration in his music—perhaps sensing in the Four Pieces for Clarinet and Piano Op. 5 (completed that June) an emotional range and a tone of voice that demanded greater scale and scope. Since the completion of his Piano Sonata Op. 3 in 1910, Berg had stepped back from composition to focus on teaching.

Now he worked on his four short pieces for clarinet alongside another groundbreaking score, the Altenberg Lieder, though after the unhappy premiere of two of those songs in March 1913 he returned to the clarinet pieces, until their premiere in October 1919 by Franz Prem, principal clarinetist of the Vienna Volksoper. By then, the world had undergone cataclysmic change; that, as much as any aesthetic consideration, might in part explain Theodor Adorno’s description of the four miniatures as “music from the void.” The Four Piece are concise, but they seem to reach outwards: the first questioning, the second brooding, the third playful and elusive, and the last introspective and impassioned. Each has its own arc, its own emotional narrative—an opera in a grain of sand. Emboldened by their warm reception, Berg paid for them to be printed at his own expense: a project he funded (as he told Webern) “by selling some antiques from my home.”

Johannes Brahms

Sonata for Clarinet and Piano Op. 120 No. 1

By the end of 1890, 57-year-old Johannes Brahms had decided that his career was at an end. He polished off a handful of miniatures, and then systematically destroyed all his unfinished works. Sketches for a Fifth Symphony were among the “lot of torn-up manuscript paper” that, he told his publisher Simrock in a letter of October 12, 1890, he had thrown into the River Traun at the end of his summer stay in Bad Ischl. The following May, he even drew up his will. And having cleared his mind, his creativity—as creativity will—started to bubble up anew. “I was so happy, felt so free and secure,” he told Simrock, “that the loveliest and most amusing things kept flying into my mind!”

In March 1891, on a visit to Meiningen, Brahms had heard the principal clarinet of the Court Orchestra, Richard Mühlfeld, in performances of a Weber concerto and Mozart’s Quintet. He was fascinated. Mühlfeld, a former violinist whose clarinet playing was so soft and expressive that Brahms dubbed him “Fräulein Klarinette,” became the inspiration behind what was to be the final, autumnal phase of Brahms’s career. The composer returned to Bad Ischl, and by the second week of August was dropping hints to Simrock: “I hope to be able to stalk you with two really decent works.”

In fact, he had already sent the manuscript of a brand-new Clarinet Trio for copying and was promising his friend Eusebius Mandyczewski that it would be “the twin to a much greater folly.” That was the Clarinet Quintet Op. 115, which he had started while still working on the Trio, and finished shortly after. Two further late masterpieces for Mühlfeld, the pair of Clarinet Sonatas Op. 120, emerged from Ischl in the summer of 1894, and Brahms summoned Mühlfeld to the resort to try them out.

More than one commentator has noted that these two works share the keys of Weber’s two clarinet concertos: but the dark romanticism of Brahms’s F-minor Allegro appassionato first movement is more earnest than Weber’s and draws on deeper wells of sorrow—which makes the quiet benediction of its closing bars all the more wondrous. The Andante sings with a hushed simplicity that conceals its sophistication, while the Allegretto grazioso has all the bittersweet, lilting charm you would hope for in Brahms’s very last intermezzo, with an F-minor rain shower as its central section. And then, in an exuberant, expansive final rondo, Brahms proves himself precisely as “happy, free and secure” as he had told Simrock he felt: “the fierce and joyous élan.” writes the late Malcolm MacDonald, “of a composer still young at heart.”

Anders Hillborg

Tampere Raw

“They can expect me to do a good job, to be a good craftsman, and to be honest,” said the Swedish composer Anders Hillborg, when asked (by the American journalist Bruce Duffie) what audiences might expect from his music. But as always with Hillborg—one of the most inventive and eclectic minds in contemporary European music—you sense that there is a quiet, mischievous smile somewhere behind that disarming honesty. A distinctively Scandinavian quality? “I’m not the person to answer that, because it’s difficult,” says Hillborg. “As Fellini said, he can’t describe what he’s doing; other people can see what he’s doing”. His music, he says, “is for anyone who is curious or interested.”

There is unquestionably plenty happening in Tampere Raw, but then, he was writing for two artists he would come to know as more than curious, and extremely interested. In Hillborg’s own words: “Tampere Raw was commissioned by the Royal Swedish Academy of Music in 1991 for Swedish musicians Martin Fröst and Roland Pöntinen to be premiered at the Tampere Biennale for young soloists that year. The music alternates between two different characters: one slowly flowing texture, composed completely intuitively, and one fast, fiercely rhythmical and pulsative texture, where the tone material for the most part is generated from permutations of prime-number series. The fast parts—written mostly in rhythmical unison—are extremely demanding for both performers, with wide leaps in register and dynamics as an outstanding feature.”

Claude Debussy

Étude No. 10 “Pour les sonorités opposées”

“Gather impressions,” said Claude Debussy, “but don’t be in a hurry to write them down.” The outbreak of World War I meant that German editions of Chopin’s hugely popular Études became unavailable in France. Debussy was commissioned to edit and prepare a suitably Gallic alternative. But the process had unexpected consequences for his own creativity, and in a brief spell in the summer of 1915 he composed 12 piano Études of his own.

Superficially, they are technical exercises, but in reality they are the summation of a lifetime’s exploration of keyboard sonority and technique. And something more besides: as well as the ghost of Chopin, shades from the commedia dell’arte, and the transfigured spirit of French Baroque masters like François Couperin flicker across these miniatures from a composer who played the piano (according to Madeleine Milhaud) by “sinking deep, deep, down into the keys” and wanted performances of his music to sound as if the piano did not have hammers. The Étude “Pour les sonorités opposes” is the fourth piece in the second (and final) book.

Francis Poulenc

Sonata for Clarinet and Piano

Francis Poulenc’s attitude to chamber music was very much his own. There is no Poulenc string quartet or piano trio: “I have always,” he wrote, “adored wind instruments, preferring them to strings, and this love developed independently of the tendencies of the era… I had developed the taste as a child.” So his preference for wind instruments was not a conscious aesthetic decision, though it did shape his artistic development. Wind players have to breathe at some point: they cannot spin endless lyrical lines, like strings—and besides, wrote Poulenc, “the prima donna violin over an arpeggiated piano makes me want to vomit.”

Woodwinds require a more concise, epigrammatic approach—no problem for an imagination as lively and as witty as Poulenc’s—and being unable to blend their tones like a string ensemble, they demand a keen sense of color from the composer. Poulenc had these skills in abundance, and as he recalled, French music offered a dazzling recent model—“Debussy had just revived the tradition of the 18th-century French sonata.” Poulenc’s chamber music largely follows that neo-classical example: clear-cut, three-movement works that are graceful, melodious, and full of what Poulenc called “youthful vitality,” a quality that endured even up to his final completed work, the masterly Clarinet Sonata.

Poulenc had been working on the Sonata intermittently since 1959; he promised his publisher a final manuscript “within the week” on January 19, 1963. It lay, all but finished, on his desk on the day he died, January 30, 1963. But he had played it through with the clarinetist André Boutard, and the final missing details were easily added. The Sonata’s emotional meaning, however, is harder to define. Allegro tristamente (fast and sadly) is the heading of the three-part first movement. The clarinet twists and turns, its tearful low register throwing long shadows across this crisp, stylish music.

The great songwriter crafts a poised, impassioned vocalise for a slow movement (he called it a Romanza), and in the finale he lets fly with all the Gallic wit and brilliance for which Poulenc had been celebrated since his salad days in jazz-age Paris. And yet the melancholy of the clarinet’s song seeps through the elegant surface—those shrieks at the top of its register feel a little too insistent. As Debussy once said, it is hard to know whether to laugh or cry.

Richard Bratby lives in Lichfield, UK, and is chief classical music critic of The Spectator. He writes for Gramophone, Engelsberg Ideas, and The Critic and his books include Forward: 100 Years of the City of Birmingham Symphony Orchestra and Refiner’s Fire: The Academy of Ancient Music and the Historical Performance Revolution.

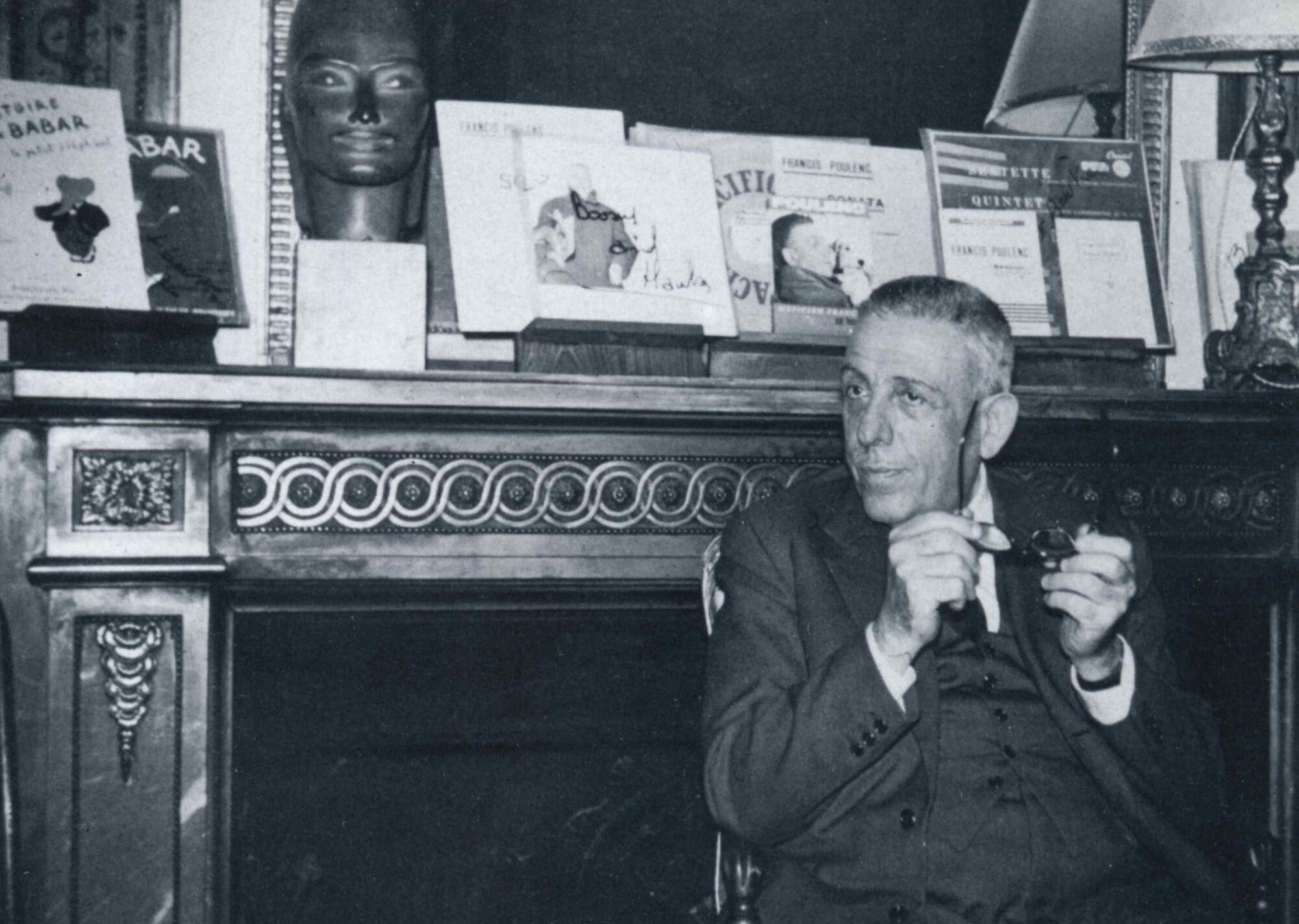

Francis Poulenc, 1962

„Nicht bauen, sondern ausdrücken“

Von Alban Bergs hochkonzentrierten Vier Stücken bis hin zu Francis Poulencs neo-klassizistischer Sonate bietet das Programm von Martin Fröst und Roland Pöntinen sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Kombination von Klarinette und Klavier.

Essay von Michael Kube

„Nicht bauen, sondern ausdrücken“

Werke für Klarinette und Klavier

Michael Kube

„Ach wenn wir nur auch clarinetti hätten! – sie glauben nicht was eine sinfonie mit flauten, oboen und clarinetten für einen herrlichen Effect macht!“ Voller Begeisterung notiert Wolfgang Amadeus Mozart diese Worte am 3. Dezember 1778 in einem Brief an seinen Vater aus Mannheim. Tatsächlich war die Klarinette – erst wenige Jahrzehnte zuvor aus dem Chalumeau hervorgegangen – zu jener Zeit noch ein vollkommen neues Instrument. Mit ihrer klanglichen Vielfalt in gleich drei charakteristischen Registern stellte sie bald eine willkommene Bereicherung des Orchesters dar. In der Konzert- und Kammermusik konnte sich die später als Soloinstrument beliebte und in vielen unterschiedlichen Stilen heimisch gewordene Klarinette allerdings zunächst nicht durchsetzen. Sie avancierte vielmehr in den Militärkapellen nach einer Einschätzung aus dem Jahre 1841 zu einem der „gebräuchlichen und auch wichtigen Blasinstrumente.“ So mag es kein Zufall sein, dass nahezu alle großformatigen Kompositionen (nicht nur Konzerte, sondern auch Quintette und Sonaten) erst durch das versierte Spiel virtuoser Interpreten angeregt werden mussten – bei Mozart (durch Anton Stadler) und Carl Maria von Weber (durch Heinrich Joseph Baermann), wie auch später noch bei Louis Spohr (durch Simon Hermstedt) und Johannes Brahms (durch Richard Mühlfeld). Entstanden ist auf diese Weise ein Repertoire, das die Sphäre der musikalischen Romantik geradezu idealtypisch verkörpert.

Weite Wurzeln

Alban Berg: Vier Stücke für Klarinette und Klavier

Wie sehr die Klangsprache der Romantik in der Musik von Alban Berg fortlebt, lässt sich in geradezu berückender Klarheit an den 1913 vollendeten Vier Stücken für Klarinette und Klavier op. 5 erkennen. Sie entstanden nach dem regelmäßigen Kompositionsunterricht in einer Zeit der stilistischen Orientierung, in der ganz unterschiedliche Gattungen und Besetzungskonstellationen bedacht wurden: von der einsätzigen Klaviersonate op. 1 über die Vier Lieder op. 2, das zweisätzige Streichquartett op. 3 und die Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg op. 4 bis zu den großformatigen Drei Stücken für Orchester op. 6. Der geringe schöpferische Ertrag hat freilich verschiedene (auch ökonomische) Ursachen, wie die zeitraubende Anfertigung der Klavierauszüge zu Schönbergs epochalen Gurre-Liedern und Franz Schrekers Oper Der ferne Klang.

Mit einer Spieldauer von nur knapp acht Minuten hat Berg in der direkten Nachfolge von Schönbergs Klavierstücken op. 11 vier Sätze geschrieben, die von einer verblüffenden Kürze sind (und teilweise motivisch auf das Werk des Lehrers Bezug nehmen). Dennoch handelt es sich der Idee nach nicht um Miniaturen, wie sie etwa Anton Webern geradezu radikal konzipierte. Vielmehr löst Berg in seiner Komposition jene Idee ein, die Schönberg schon im August 1909 in einem Brief an Ferruccio Busoni formulierte: „Meine Musik muss kurz sein. Knapp! In zwei Noten: nicht bauen, sondern ausdrücken!! Und das Resultat, das ich erhoffe: keine stylisierten und sterilisierten Dauergefühle. Die gibts im Menschen nicht: dem Menschen ist es unmöglich, nur ein Gefühl gleichzeitig zu haben. Man hat tausende auf einmal. Und diese Buntheit, diese Vielgestaltigkeit, diese Unlogik, die unsere Empfindungen zeigen […], möchte ich in meiner Musik haben. Sie soll Ausdruck der Empfindung sein, so wie die Empfindung wirklich ist, die uns mit unserem Unbewußten in Verbindung bringt und nicht ein Wechselbalg aus Empfindung und ‚bewusster Logik‘.“ Bergs Vier Stücke scheinen hier die Gedanken seines Lehrers direkt aufzugreifen.

Registerwechsel

Johannes Brahms: Sonate für Klarinette und Klavier f-moll

Dass Brahms sich am Ende seines Lebens in den 1890er Jahren nochmals der Kammermusik zuwandte und einen Reigen von Werken mit obligater Klarinette schuf, ist auf die Bekanntschaft mit dem in der Meininger Hofkapelle wirkenden Richard Mühlfeld zurückzuführen. Von Brahms als „der beste Meister seines Instruments“ beschrieben, machte er den Komponisten mit den technischen und klanglichen Möglichkeiten der an Farben so reichen Klarinette vertraut. Aus den empfangenen Anregungen gingen im Frühsommer 1891 zunächst das Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier und das Klarinettenquintett hervor, im Sommer 1894 folgten die beiden Klarinettensonaten op. 120 – überhaupt zwei der letzten vollendeten Kompositionen.

Nach mehr als 40 Jahren schöpferisch ermüdet, mag Brahms die Klarinette als ideales Instrument erschienen sein, die ihm eigene Melancholie in allen Facetten auszudrücken, was die herausragende Stellung dieser Werke zumindest teilweise erklären mag. Dies geschieht auch in der Sonate f-moll – eine Tonart, die einen dunklen, wenn nicht gar tragischen Charakter in sich birgt und nur selten Verwendung fand, bei Brahms etwa in der Dritten Klaviersonate und im Klavierquintett. Auf Streichinstrumenten nicht sonderlich bequem zu spielen, liegt sie für die Klarinette gut und kommt ihrer Seele sehr nahe – so wie auch Brahms seine Melodien ganz aus ihrem Klang und den Registerwechseln entwickelte, vom nachdenklichen Kopfsatz bis zur verhaltenen Gelöstheit des Finales. Oder wie Max Kalbeck es in seiner zeitlich nahestehenden Biographie beschreibt: „Brahms brauchte den schneidenden und schluchzenden Klang des damit verbundenen, der Klarinette erlaubten, ihr besonders eigentümlichen jähen Registerwechsels, um der Klage seiner Melodie den tiefergehenden Ausdruck zu geben.“

Bewegungskontraste

Anders Hillborg: Tampere Raw

Interessante Partituren kauft er sich heute selbst. Ende der 1970er Jahre aber, als Anders Hillborg an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm studierte, war ihm das noch nicht möglich. Und so schmuggelte er die in ihrem überdimensionalen Format kaum zu verbergende Ausgabe von György Ligetis Requiem ein ganzes Jahr lang aus der Bibliothek nach Hause, um das Werk dort in Ruhe zu studieren. Fasziniert von der unerhörten, geradezu räumlich wirkenden Klanglichkeit des in Stockholm uraufgeführten Werkes – das wie Lux aeterna des gleichen Komponisten durch seine Verwendung in Stanley Kubricks Film 2001: A Space Odyssey Kultstatus erlangte –, wollte Hillborg die verwobenen Linien und verschränkten Klangblöcke verstehen lernen.

Diese hübsche Anekdote erscheint noch einmal in einem ganz anderen Licht, wenn man bedenkt, dass sich Hillborg damals vor allem mit elektronischer Musik beschäftigte, zu einer Zeit also, als die künstliche Klangerzeugung komplexe Stimmverläufe auch nicht ansatzweise abbilden konnte. Ursprünglich aus der Popmusik und dem Chorgesang kommend, wandte sich Hillborg nun der Orchestermusik zu – ein Gebiet, in dem er rasch eine neue Heimat fand und mit dem er (bisher) seine größten internationalen Erfolge feiern konnte. Dazu beigetragen hat auch seine überzeugende Unabhängigkeit gegenüber einer oft zu sehr in bloßen Systemen denkenden Avantgarde. Denn wie viele andere skandinavische Komponist:innen liebt auch Hillborg die persönliche Freiheit in musikalischen Dingen, so dass seine stilistischen Ausgangspunkte irgendwo zwischen den verwandt-unverwandten Klangsphären eines Ligeti, Steve Reich, Iannis Xenakis und Morton Feldman liegen. Entscheidend für Hillborgs musikalische Sprache ist dabei nicht die Abstraktion, sondern der unmittelbare Zugang. Über seine im Gestus durchaus an das 19. Jahrhundert anknüpfende Komposition Tampere Raw notierte Hillborg selbst: „Die Musik wechselt zwischen zwei unterschiedlichen Charakteren: einer langsam fließenden Textur, die vollständig intuitiv komponiert wurde, und einer schnellen, heftig rhythmischen und pulsierenden, deren Klangmaterial größtenteils aus Permutationen von Primzahlreihen generiert wird. Die schnellen Teile – meist in rhythmischem Unisono geschrieben – sind für beide Interpreten äußerst anspruchsvoll und zeichnen sich durch große Sprünge in Register und Dynamik aus.“ Das Stück entstand im Auftrag der Königlich Schwedischen Musikakademie für die Tampere Biennale 1991, wo es von den Solisten des heutigen Abends uraufgeführt wurde.

Jenseits des Klanges

Claude Debussy: Étude Nr. 10 „Pour les sonorités opposées“

Gegensätzliche Klänge sind auch in der Étude Nr. 10 von Claude Debussy das tragende Moment – wie schon der Titel erkennen lässt: „pour les sonorités opposées“. Das Stück gehört zu den im Sommer 1915 entstandenen insgesamt zwölf Études für Klavier, die durch die von einem Verleger erbetene Revision von Chopins Etüden angeregt wurden. Debussy, der selbst ein bedeutender Pianist war, legte all seine kompositorische wie auch pianistische Erfahrung in diese Stücke und überschritt mit ihnen Grenzen der Spielbarkeit und des Ausdrucks: „Ich muss sagen, dass ich zufrieden bin, ein Werk geschaffen zu haben, das – ohne falsche Eitelkeit – einen besonderen Platz einnehmen wird. Diesseits der Technik bereiten diese Études die Pianisten sehr wirkungsvoll auf die Einsicht vor, dass man nur mit ganz fürchterlichen Händen Zugang zur Musik finden kann.“ Es bedurfte des späteren Einsatzes von Olivier Messiaen, um auch den musikalischen Rang dieser Werke erstmals angemessen zu würdigen.

Klarheit und Melancholie

Francis Poulenc: Sonate für Klarinette und Klavier

Dass in der französischen Musik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine deutlich spürbare Affinität zu Holzblasinstrumenten aufkam, ist nicht nur der herausragenden Stellung traditioneller Werkstätten zu verdanken, sondern auch auf die von Jean Cocteau in der programmatischen Aphorismensammlung Le Coq et l’arlequin geforderte Abkehr von Wagner und Debussy und die Überwindung der musikalischen Romantik zurückzuführen. Damit sollte sich eine Tonsprache verbinden, die von „clarté“ (Klarheit) und „simplicité“ (Einfachheit) geprägt ist – Forderungen, die sich Anfang der 1920er Jahre in Paris in den Werken der sogenannten Groupe des Six nachhaltig realisierten. Auch wenn diese Gruppe nur lose verbunden war und sich bereits nach wenigen Jahren gänzlich auflöste (neben Poulenc gehörten ihre Arthur Honegger, Louis Durey, Darius Milhaud, Germaine Tailleferre und Georges Auric an), so lebt doch gerade in Poulencs Œuvre in den mit Holzbläsern besetzten Werken der radikale Geist der Zeit auch noch Jahrzehnte später fort: im Trio für Oboe, Fagott und Klavier, im Sextett für Klavier und Bläserquintett sowie in den Sonaten, die jeweils für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott entstanden.

Unter ihnen zählen die Sonaten für Klarinette bzw. Oboe und Klavier (in dieser Reihenfolge) zu den letzten vollendeten Kompositionen Poulencs, der Anfang 1963 plötzlich an einem Herzinfarkt verstarb – noch vor einer Veröffentlichung im Druck und der Uraufführung. Diese spielten am 10. April 1963 Benny Goodman und Leonard Bernstein in der New Yorker Carnegie Hall im Rahmen eines Gedenkkonzerts, wobei die Sonate selbst „à la mémoire d’Arthur Honegger“ überschrieben ist. Schon im Umkreis der 1957 entstandenen Flötensonate lassen sich in Poulencs Korrespondenz erste Überlegungen zu einem Werk für Klarinette finden – ein Vorhaben, das aufgrund der vielseitigen Idiomatik des Instruments und der damit verbundenen Nähe zu seiner sich durch Tiefe und Witz auszeichnenden Tonsprache auch sehr nahe lag. So findet sich (ebenfalls mit gestischen Anknüpfungspunkten) bereits im Kopfsatz eine Melancholie, die sich in anderen Farben in der nachfolgenden „Romanza“ fortsetzt. Das Finale mit seinem kecken Spiel im hellen Clarin-Register scheint sich davon nur vordergründig befreien zu wollen.

Prof. Dr. Michael Kube ist Mitglied der Editionsleitung der Neuen Schubert-Ausgabe sowie Herausgeber zahlreicher Urtext-Ausgaben und war von 2012 bis 2025 Mitarbeiter des auf klassische Musik spezialisierten Berliner Streaming-Dienstes Idagio. Seit 2015 konzipiert er die Schul- und Familienkonzerte der Dresdner Philharmonie. Er ist Juror beim Preis der deutschen Schallplattenkritik und lehrt an der Musikhochschule Stuttgart und der Universität Würzburg.

The Artists

Martin Fröst

Clarinet

Martin Fröst is among the most renowned clarinetists of our time. He has performed with many leading orchestras, including the New York Philharmonic, the Los Angeles Philharmonic, Leipzig’s Gewandhaus Orchestra, Munich Philharmonic, London Symphony Orchestra, and the Frankfurt Radio Symphony Orchestra, and has collaborated with artists such as Yuja Wang, Janine Jansen, Leif-Ove Andsnes, and Antoine Tamestit. He is a regular guest at the Verbier Festival, the BBC Proms, Mostly Mozart in New York, at Carnegie Hall, the Berlin Philharmonie, and many other venues. This current season, he performs contemporary clarinet concertos by Anders Hillborg, Sally Beamish, Caroline Shaw, Michael Jarrell, and others with the Tonhalle Orchestra Zurich, the Oslo Philharmonic, and the Atlanta Symphony Orchestra, and serves as Artist in Residence at Hamburg’s Elbphilharmonie. He is also chief conductor of the Swedish Chamber Orchestra, which he leads in performances of the complete Brahms symphonies this season. Martin Fröst has been awarded the International Classical Music Award and the Léonie Sonning Music Prize. In 2019 he established the Martin Fröst Foundation to promote music education for children and young people.

October 2025

Roland Pöntinen

Piano

Since making his debut with the Royal Stockholm Philharmonic in 1981, Swedish pianist Roland Pöntinen has performed as a soloist with numerous international orchestras, including the Philharmonia Orchestra, the Los Angeles Philharmonic, and the Scottish Chamber Orchestra, and has appeared at festivals such as the Schleswig-Holstein Music Festival, Mostly Mozart, the BBC Proms, and the Verbier Festival. His artistic partners have included Esa-Pekka Salonen, Rafael Frühbeck de Burgos, Barbara Hendricks, Janine Jansen, Nobuko Imai, Ulf Wallin, and Nicolai Gedda. Among recent highlights are performances of Rachmaninoff’s Paganini Rhapsody with the Liverpool Philharmonic Orchestra, Shostakovich’s First Piano Concerto with the Orchestre de la Suisse Romande, and Schumann’s Piano Concerto with the Gothenburg Symphony Orchestra. Roland Pöntinen has premiered works by composers including Sven-Erik Bäck, Anders Eliasson, and Rodion Shchedrin. He is also a successful composer in his own right. One of his most recent works, L’Éléphant rose for trumpet and piano, was premiered by Håkan Hardenberger at London’s Wigmore Hall in 2016.

October 2025