Samuel Hasselhorn Baritone

Ammiel Bushakevitz Piano

Program

Franz Schubert

Winterreise

Song Cycle on Poems by Wilhelm Müller D 911

Franz Schubert (1797–1828)

Winterreise

Song Cycle on Poems by Wilhelm Müller D 911 (1827)

I. Gute Nacht

II. Die Wetterfahne

III. Gefrorne Tränen

IV. Erstarrung

V. Der Lindenbaum

VI. Wasserflut

VII. Auf dem Flusse

VIII. Rückblick

IX. Irrlicht

X. Rast

XI. Frühlingstraum

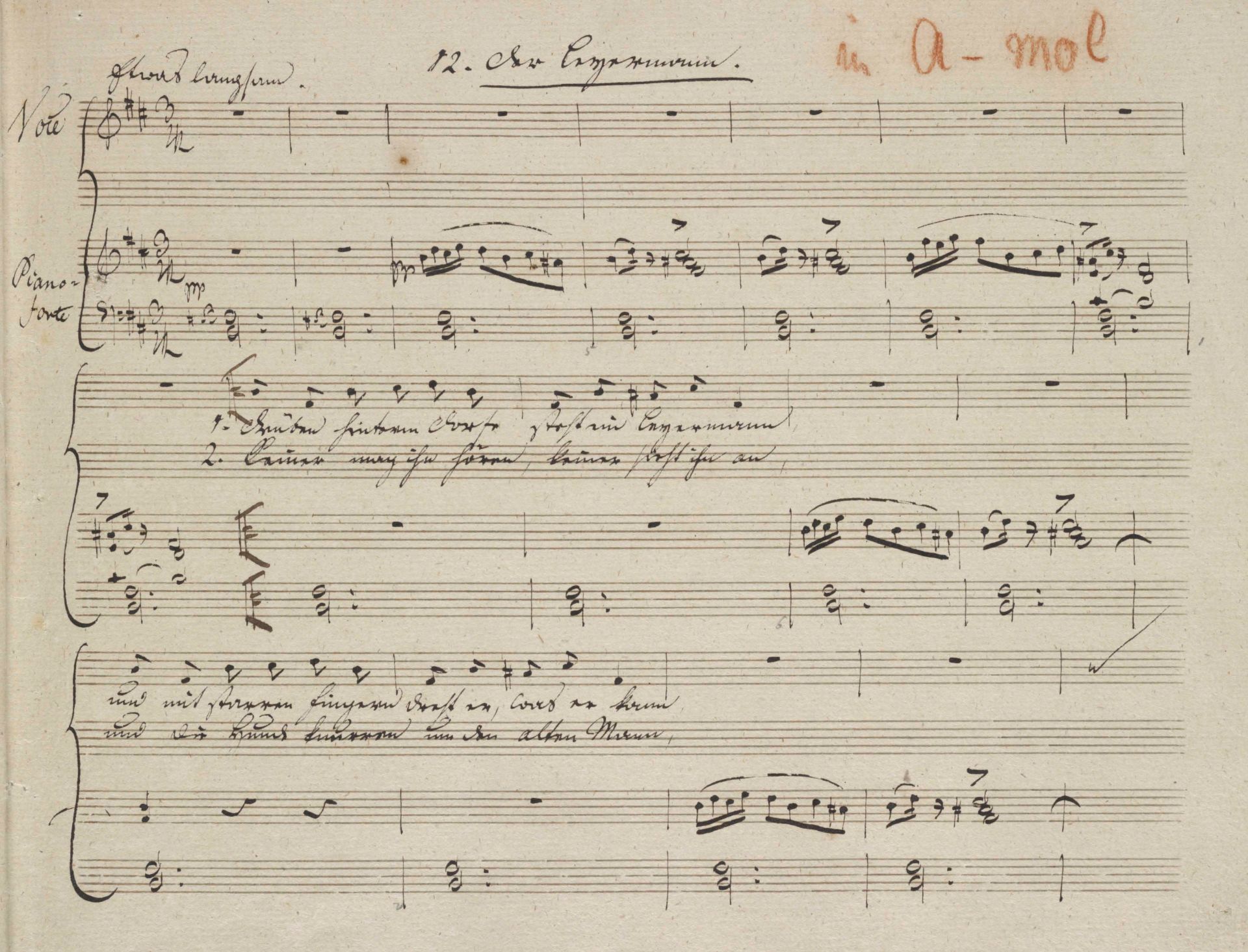

XII. Einsamkeit

XIII. Die Post

XIV. Der greise Kopf

XV. Die Krähe

XVI. Letzte Hoffnung

XVII. Im Dorfe

XVIII. Der stürmische Morgen

XIX. Täuschung

XX. Der Wegweiser

XXI. Das Wirtshaus

XXII. Mut!

XXIII. Die Nebensonnen

XIV. Der Leiermann

Without intermission

Franz Schubert, portrait by Wilhelm August Rieder (1825)

A Winter’s Mind

Across the five years from 2023 to 2028, baritone Samuel Hasselhorn and pianist Ammiel Bushakevitz are bringing the perspective of a younger generation of lied interpreters to the final chapter of Franz Schubert’s life—the years in which he composed his most radical songs. The duo sets out to discover how these songs are still relevant to us today—how, across two centuries, they continue to map the experience of longing, of solitude, of change. Within that arc, Winterreise carves out a singular place as a journey through the mind’s winter.

Essay by Thomas May

A Winter’s Mind

Franz Schubert’s Final Song Cycle

Thomas May

Across the five years from 2023 to 2028, baritone Samuel Hasselhorn and pianist Ammiel Bushakevitz are bringing the perspective of a younger generation of lied interpreters to the final chapter of Franz Schubert’s life—the years in which he composed his most radical songs. Dubbed “Schubert 200,” their project has already drawn praise from the British critic Clive Paget for “admirable chemistry … crystal-clear diction, finely shaped phrasing, and poetic sensitivity”—qualities that speak directly to Schubert’s own devotion to text and tone.

“Schubert 200” sets out to discover how these songs are still relevant to us today—how, across two centuries, they continue to map the experience of longing, of solitude, of change. Within that arc, Winterreise carves out a singular place as a journey through the mind’s winter, inviting the listener into a state of undiluted concentration, mirroring the inward gaze of Schubert’s wanderer.

The composer himself was younger than either Hasselhorn or Bushakevitz when he composed Winterreise—just turned 30, yet writing songs steeped in insight seemingly far beyond his years. When Schubert first introduced the cycle to his friends, Josef von Spaun—a trusted confidant from his student days and one of the few with means to support him—recalled how the composer warned: “I will sing you a cycle of spine-chilling songs … They have affected me more than has been the case with any other of my songs.” He proceeded to sing Winterreise through “in a voice full of emotion,” Spaun later wrote. “We were utterly dumbfounded by the mournful, gloomy tone of these songs.” Franz von Schober—the poet and sometime roommate who had written texts Schubert himself set—found only one of them, Der Lindenbaum, appealing. Schubert’s response was calm but firm: “I like these songs more than all the rest, and you will come to like them as well.”

That quiet awareness—“I will sing you a cycle of spine-chilling songs”—almost anticipates Richard Wagner’s alarm decades later while completing Tristan und Isolde: “I fear the opera will be banned—unless the whole thing is parodied in a bad performance—only mediocre performances can save me! Perfectly good ones will be bound to drive people mad…”

The Poet and the Wanderer

Composed in two installments in early and late 1827, Winterreise (“Winter Journey”) sets 24 poems by Wilhelm Müller, a contemporary Schubert never met yet seemed to know instinctively. Müller, a scholar and teacher of classical languages from Dessau, had fought as a young man in the Wars of Liberation against Napoleon. That formative experience is thought to have deepened his fascination with freedom, exile, and the voice of the solitary wanderer.

Müller belonged to the circle of early German Romantics who prized the simplicity of folk song and the expressive force of the vernacular. Schubert had already found in him a kindred sensibility through Die schöne Müllerin (1823), Müller’s earlier sequence tracing a young miller’s infatuation and heartbreak. But where that cycle ends in resignation, Winterreise begins in desolation. A liberal intellectual weary of the failed revolutions of his age, Müller gives voice to disillusioned idealism. Schubert, confined by the censorship and domestic propriety of Metternich’s Vienna, recognized the tone immediately. His health was failing from the effects of the syphilis he had contracted in 1822, and the sense of inward exile was no longer poetic but lived.

A dozen of the Winterreise poems were initially published in a popular Leipzig yearbook of new poetry and art, the Urania almanac, in 1823. The complete cycle of 24 poems appeared the following year in Müller’s collection Poems from the Posthumous Papers of a Travelling Horn Player, which Müller dedicated to his composer friend Carl Maria von Weber. Schubert composed music for the Urania set early in 1827, only to learn about the remaining 12 poems later that year. He seized on these with renewed intensity, completing the cycle that would become his starkest meditation on human solitude. Though conceived as a single unified work, the songs initially appeared in two volumes, the first in January 1828, the second just weeks after Schubert’s death in December 1828.

Müller titled his sequence Die Winterreise—The Winter Journey—but when Schubert prepared his autograph, he intentionally omitted the definite article. Haslinger’s 1828 editions followed his wording exactly. The change, slight as it seems, alters the cycle’s frame of reference: no longer the journey of one wanderer, but Winterreise—journey as the human condition, a state of being rather than a tale. As commentators from Susan Youens to Ian Bostridge have noted, Schubert’s cycle turns Müller’s literal journey into a psychological and spiritual one—a movement through consciousness itself.

In Schubert’s Winter Journey: Anatomy of an Obsession, Bostridge describes the cycle as “incontestably a great work of art which should be as much a part of our common experience as the poetry of Shakespeare and Dante, the paintings of Van Gogh and Pablo Picasso, the novels of the Brontë sisters or Marcel Proust” and makes an impact “in concert halls all over the world, in cultures remote from the circumstances of its origins in 1820s Vienna…” A testament to the inexhaustibility of Schubert’s achievement—even for those who know it most intimately—the tenor himself has recorded it no fewer than three times.

Journey Without End

Unlike most song cycles triggered by the pain of disappointed love, Winterreise is less a story of heartbreak than of aftermath. In stripping away self-pity or consolation, it sidesteps the sentimentality that shadows early Romanticism and points toward something starker—an emotional modernity grounded in alienation and self-scrutiny. Crucially, the drama here unfolds not between lovers, but within a single mind. The cycle’s two halves chart that inward spiral with unsettling precision. The first 12 songs still move through spaces easily recognized—snow-covered roads, frozen streams, the haunting memories of a village left behind. But when Schubert returned months later to set the remaining poems, the landscape had turned spectral. As Susan Youens notes, nature itself seems to recede while symbols take over. By the final songs, the traveler is no longer journeying through winter but through himself. The result is a miniature epic that Bostridge likens to “the first and greatest of concept albums.”

The piano’s role in Winterreise is hardly limited to providing accompaniment. It anchors the work’s other consciousness—the world against which the wanderer’s voice contends and through which his thoughts resound. Its restless figures evoke footsteps, wind, or heartbeats, sometimes consoling, sometimes indifferent. Schubert gives the pianist equal agency in shaping the drama; voice and keyboard move as partners in disquiet. Though written in a tenor range, the songs lie naturally for the baritone voice. In fact, Schubert’s friend Johann Michael Vogl, a celebrated baritone of the Viennese stage, was the first to perform the cycle, and his collaboration with the composer helped define how voice and piano could share its burden of expression. For the singer, Winterreise offers no respite. Its demands are emotional as much as technical, and it has been likened to an existential endurance test. For the listener, the cycle unfolds as a slow accretion of repeated gestures and silences, building toward a shared, collective solitude.

Winterreise exemplifies how completely Schubert could dissolve the boundary between poem and sound, offering innumerable moments where psychological insight turns seamlessly into sound. From the first bars of Gute Nacht, he sketches both the landscape and the psyche that will carry us through the cycle. The steady tread in the left hand sets out the wanderer’s pace, while the right hand’s shifting harmonies suggest the emotional drift beneath his steps. In Gefrorne Tränen, the staccato piano droplets mimic tears that freeze before they fall; in Erstarrung, the accompaniment circles obsessively, as if trapped in ice.

Even the brief moment of warmth in Der Lindenbaum, with its lilting major key and rustling triplets, feels like memory rather than comfort. Little wonder that the song later haunted Thomas Mann: in The Magic Mountain, the protagonist Hans Castorp listens to it on a gramophone, sensing its promise of peace as something irretrievably lost. When he hums it again, walking toward the front lines of the First World War, Schubert’s wanderer has become the modern self—singing into the storm.

By the time we reach Die Krähe, the crow’s circling motif echoes the traveler’s own fixation. With its mirage of three suns fading into one, the hallucination of clarity in Die Nebensonnen feels almost sacred, as if madness were the last form of truth. In the final song, the hurdy-gurdy’s drone of Der Leiermann reduces music to its barest essence. This ironic inversion of the Romantic trope of the ennobling lyre involves a sound that seems beyond consolation. The old organ-grinder stands apart from the wanderer’s fevered mind, his tune indifferent yet enduring. In him, Schubert introduces a perspective outside the radical subjectivity that has prevailed up to this moment, in the form of a figure who plays on though no one listens—a mirror, perhaps, of the composer himself, making music at the edge of silence. The music, and the cycle, ends without verdict, only the persistence of sound in the cold.

Thomas May is a writer, critic, educator, and translator whose work appears in The New York Times, Gramophone, Strings, Chorus America’s The Voice, and other publications. The English-language editor for the Lucerne Festival, he is also U.S. correspondent for The Strad and program annotator for the Los Angeles Master Chorale and the Ojai Festival.

The final song of Schubert's Winterreise, Der Leiermann (The Hurdy-gurdy Man), in the composer's manuscript (The Morgan Library and Museum New York)

Alles, wie es will

„Denn in der Tat führen meine Lieder nur ein halbes Leben“, beklagte Wilhelm Müller, der Dichter der Winterreise, 1822 in einem Brief: „ein Papierleben, schwarz auf weiß – bis die Musik ihnen den Lebensodem einhaucht.“ Franz Schubert wusste die „verborgene Weise“ aus Müllers Worten herauszuhorchen: Mit der Seele des Musikers vermochte er dessen Gedichte tiefer und radikaler zu erfassen, als es ihrem Urheber selbst jemals vergönnt war. Und so wechselten die Lieder ihren geistigen Besitzer, ein für alle Mal.

Essay von Wolfgang Stähr

Alles, wie es will

Schauerliche Lieder, gleichgestimmte Seelen: Franz Schuberts Winterreise

Wolfgang Stähr

Gute Nacht – heißt so ein erstes Lied? Passt das zu einem Anfang? Aber es fängt ja gar nichts an, es kommt auch nichts zu einem Ende, allenfalls wiederholt sich ein Geschehen zum wer weiß wievielten Mal: „Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus.“ Noch ehe der Sänger diese mutlosen Worte zu einer noch mutloseren, müde niedersinkenden Melodie singt, ertönt schon in den gleichlaufenden Achteln des Klaviers der unaufhörliche Wanderschritt: wie ein dumpfer Zwang oder eine untergründig lenkende Instanz. Der Weg ist der Weg, das Ziel ist längst vergessen. „Was soll ich länger weilen, bis man mich trieb’ hinaus?“, fragt Wilhelm Müller, der Dichter der Winterreise, der ein zutiefst unmusikalischer Mensch war und sich gleichwohl sein kurzes Leben lang nach der Musik sehnte. „Ich kann weder spielen noch singen und wenn ich dichte, so sing ich doch und spiele auch“, vermerkte er 1815 in seinem Tagebuch. „Wenn ich die Weisen von mir geben könnte; so würden meine Lieder besser gefallen, als jetzt. Aber, getrost, es kann sich ja eine gleichgestimmte Seele finden, die die Weise aus den Worten heraushorcht und sie mir zurückgibt.“

Der 1794 in Dessau geborene Wilhelm Müller, dem sein Vater, ein Schneidermeister, trotz empfindlicher Entbehrungen die denkbar beste Ausbildung in Berlin ermöglichte, hatte damals, als er diesen Stoßseufzer seinem Tagebuch anvertraute, noch gar nichts veröffentlicht. Erst 1816 erschienen einige Gedichte in dem Sammelband der Bundesblüthen, vermischte Werke von teilweise höchst zweifelhafter Güte und Denkungsart, patriotischer Nachhall des Krieges gegen Napoleon, an dem Müller als freiwilliger Gardejäger in der preußischen Armee teilgenommen hatte: „Aus Franzenschädeln trinken wir / Dort unsern deutschen Trank / Und feiern Wilhelms Siegeszier / Mit altem Bardensang.“ Derart martialische Verse flossen Müller auch später noch allzu leicht und gedankenlos aus der Feder, als er sich für den Unabhängigkeitskampf der Griechen begeisterte und seinen blinden Franzosenhass jetzt auf die Türken übertrug: „Und ich schleudre Türkenköpfe in die Flut, / Bis gesättigt ist die Rache, bis die wilde Woge ruht.“ Während seiner Berliner Studentenzeit aber gab sich Müller noch stramm vaterländisch und franzosenfeindlich gesinnt. Er kleidete sich in altdeutscher Tracht und verkehrte in der „Gesellschaft für deutsche Sprache“. In deren Kreisen lernte er auch Friedrich Ludwig Jahn kennen, der seinerzeit in der Berliner Hasenheide turnte: „Es war da besonders von der Einseitigkeit der Franzosen, von der Nichtswürdigkeit des Kosmopolitismus pp die Rede. Jahn hat eine herrliche, echt deutsche Beredsamkeit u weiß Gebildete wie Ungebildete gleich gut zu unterhalten“, notierte der nachhaltig beeindruckte Müller in seinem Tagebuch.

Des Müllers Lust

Durch die kultivierte Geselligkeit im Salon des preußischen Staatsrates von Stägemann, dessen Tochter die jungen Schöngeister der Stadt um sich scharte, wurde Müllers literarische Begabung in friedliche und zivile Bahnen umgeleitet – insbesondere nachdem die kunstbegeisterte Jugend gemeinsam ein Liederspiel mit verteilten Rollen einstudiert hatte, bei dem Fräulein von Stägemann die schöne Müllerin spielte und Wilhelm Müller den Müller gab, der sich zum unglücklichen Schluss aus verschmähter Liebe im Mühlenbach ertränkt. Seine eigenen Lieder erweiterte der reale Müller später zu einem selbständigen Gedichtzyklus, mit dem er genau den brandaktuellen „altdeutschen“ Tonfall traf, der seit Achim von Arnims und Clemens Brentanos Sammlung Des Knaben Wunderhorn die literarische Szene entflammte: den „echten Volkston“, der ein wohlkalkuliertes Fantasieprodukt war und mitnichten naiv oder ursprünglich. Was ist ein Volkslied: ein Lied aus dem Volk oder ein Lied für das Volk? Ganz zu schweigen von der heiklen Frage, wer unter diesen Vorzeichen zum Volk gehört und wer nicht (und wer das zu entscheiden hätte).

Achim von Arnim, der ernstlich überzeugt war, die Französische Revolution habe nur stattfinden können, weil die Franzosen zuvor ihre Volkslieder vergessen hätten („daß Deutschland nicht so weit verwirthschaftet werde, sey unser Bemühen“), bestand darauf, die geplante Sammlung ausschließlich mit deutschem Liedgut zu bestücken – im Gegensatz zu Herders kosmopolitischem Ideal in den Stimmen der Völker. Und damit nicht genug: Arnim war auch eifrigst bestrebt, alle Fremd- und Lehnwörter aus den deutschen Liedern zu tilgen.

Wilhelm Müller verstand sich bald meisterlich auf diese Kunst der Natürlichkeit, diesen Anschein unverfälschter Wanderburschen-Poesie. „Ich glaube erst in Ihren Liedern den reinen Klang und die wahre Einfachheit, wonach ich immer strebte, gefunden zu haben“, bekannte Heinrich Heine in einem Brief an Müller, einem raren Zeugnis neidloser kollegialer Anerkennung. „Wie rein, wie klar sind Ihre Lieder, und sämmtlich sind es Volkslieder.“ Das waren sie keineswegs. Aber sie wurden es, etwa das erste Gedicht aus der Schönen Müllerin mit seinen mittlerweile bestens bekannten Versen: „Das Wandern ist des Müllers Lust, / Das Wandern! / Das muß ein schlechter Müller sein, / Dem niemals fiel das Wandern ein, / Das Wandern.“ Oder das Lied vom Lindenbaum: „Am Brunnen vor dem Tore…“ Als eines von insgesamt 24 Gedichten erdachte es Müller 1821/22 für den Zyklus der Winterreise, der zwar die altdeutsche Fiktion von Volkston und Liederspiel fortschreibt, zugleich jedoch auf Distanz geht zu der modischen Salonromantik und stilisierten bürgerlichen Gemütlichkeit. Ein auffallender Lakonismus, eine spröde, karge, äußerst reduzierte, schmuck- und schnörkellose Diktion bestimmt die Lyrik der Winterreise, die sich ausgesprochen ungemütlich und unbürgerlich nur noch an den Randzonen der Gesellschaft bewegt, in nächtlichen Städten und menschenleeren Dörfern, auf einsamen Wegen, auf dem Totenacker, in einer abgeschiedenen Köhlerhütte, bei einem elenden Bettler. „Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann, und mit starren Fingern dreht er was er kann.“ Das Sinnbild einer in sich und um sich kreisenden, gleichgültigen, ziellosen Existenz beschließt die Winterreise. Aber es hört ja gar nichts auf, nichts kommt an ein Ende. „Und er läßt es gehen alles, wie es will, dreht, und seine Leier steht ihm nimmer still.“

Ein halbes Leben

Auch wenn man sich eine solche Ignoranz nicht gerne eingesteht – kaum jemand würde diese Verse heute noch lesen, wenn nicht im Programmheft eines Liederabends. In Franz Schubert fand sich die „gleichgestimmte Seele“, auf die Wilhelm Müller, der „musikalische Stümper“ (wie er selbst sich unverblümt nannte), gewartet hatte. „Denn in der Tat führen meine Lieder“, beklagte er 1822 in einem Brief, „nur ein halbes Leben, ein Papierleben, schwarz auf weiß – bis die Musik ihnen den Lebensodem einhaucht, oder ihn doch, wenn er darin schlummert, herausruft und weckt.“ Schubert, der dem Dichter der Schönen Müllerin und der Winterreise nie persönlich begegnet ist, wusste die verborgene Weise aus den Worten herauszuhorchen – die Weise und die ungeahnte Weisheit, das unausgesprochene Geheimnis der „kunstlos zugestutzten“ Verse. Mit der Seele des Musikers vermochte Schubert diese Gedichte tiefer und radikaler zu erfassen, als es ihrem Urheber selbst jemals vergönnt war. Und so wechselten die Lieder ihren geistigen Besitzer, ein für alle Mal.

Schubert komponierte die Winterreise in zwei Schüben. Anfang 1827 schuf er die ersten zwölf Lieder, die er in der Urania. Taschenbuch auf das Jahr 1823 entdeckt hatte. Mit dem zwölften Lied, Einsamkeit, glaubte er den Zyklus vollendet zu haben, bevor er im zweiten Band der Müllerschen Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten (Dessau, 1824) auch die anderen, ihm bis dahin noch unbekannten Gedichte fand und sie in den Herbstmonaten desselben Jahres vertonte: als „Fortsetzung“ der ersten zwölf und damit im Widerspruch zu Wilhelm Müller, der die späteren Gedichte mit den älteren vermischt hatte. Der Wiener Verleger Tobias Haslinger veröffentlichte Schuberts Winterreise als Opus 89 in zwei „Abteilungen“. Die erste erschien Anfang 1828; die zweite (mit deren Korrekturen sich der Komponist noch auf dem Sterbebett befasst haben soll) annoncierte er am 30. Dezember 1828 in der Wiener Zeitung, wenige Wochen nach Schuberts Tod.

Wenn schon alles vergeblich sei

Franz Schuberts Winterreise, die der Wiener Komponist seinen Freunden als einen „Zyklus schauerlicher Lieder“ ankündigt hatte, begann sogleich ein Eigenleben zu führen, zwischen den Zeilen und zwischen den Zeiten. Sie stand quer zu ihrer altdeutsch-romantischen Epoche, erst recht aber zu der Fortschrittseuphorie des 19. Jahrhunderts und mehr noch zu den Optimierungsprogrammen der Moderne. Das Lied vom Lindenbaum sollte, zumal in Friedrich Silchers simplifizierender Fassung für Männergesang, enorme Popularität gewinnen. Andererseits glaubte Thomas Mann insbesondere vor diesem Lied und seiner bedenklichen Gefühlssphäre wie vor einer Krankheit warnen zu müssen. Schuberts Ruhe verheißender Lindenbaum, das „holde Heimwehlied“: es sei das „Gemütlich-Gesundeste auf der Welt“ – „allein das war eine Frucht, die, frisch und prangend gesund diesen Augenblick oder eben noch, außerordentlich zu Zersetzung und Fäulnis neigte und, reinste Labung des Gemütes, wenn sie im rechten Augenblicke genossen wurde, vom nächsten unrechten Augenblicke an Fäulnis und Verderben in der genießenden Menschheit verbreitete. Es war eine Lebensfrucht, vom Tode gezeugt und todesträchtig.“ So erklärte Thomas Mann in seinem Roman Der Zauberberg, dessen unheroischer Held am Ende mit dem Lindenbaum auf den Lippen über die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs wankt.

Doch Mann hörte die Musik, jegliche Musik, mit der verzerrten Wahrnehmung eines Wagnerianers – schwieriger noch: eines Wagnerianers mit schlechtem Gewissen. Da fiel es ihm allerdings schwer, den Unterschied zu erkennen. Zum Widerspruch aber reizt auch seine Lesart, den Lindenbaum als „etwas besonders und exemplarisch Deutsches“ zu apostrophieren. Man muss Schubert nicht der Wiener Folklore zuschlagen, um sich gleichwohl zu fragen, ob hier nicht doch eine andere, eine österreichische Mentalität zum Vorschein kommt. Ein Schriftsteller unserer Tage, der in Wien lebende Michael Scharang, gelangt jedenfalls zu ganz eigenen (undeutschen) Schlüssen: „Wenn schon alles vergeblich sei, so bleibe nur, diejenige Musik zu spielen, welche die Vergeblichkeit am vollkommensten ausdrücke, die Musik Schuberts.“ Hinter diesem Satz verbirgt sich eine Lebenskunst und keine Todessehnsucht. Wie auch die Winterreise nicht mit dem Knochenmann am Grabe endet, sondern mit dem Leiermann hinterm Dorfe. Oder genauer gesagt: sie endet gar nicht, fängt nicht an, hört nicht auf. Es geht einfach weiter, „alles, wie es will“, ohne Aufbruch, ohne Ziel. Aber auch: ohne Ende. Darin liegt zumindest eine Lebensweise, wenn nicht sogar eine Lebensweisheit, mag sie zunächst auch fremd erscheinen. „Fremd zieh ich wieder aus.“

Wolfgang Stähr, geboren 1964 in Berlin, verfasste Buchbeiträge über Haydn, Beethoven, Schubert und Mahler. Er schreibt Artikel, Essays und Werkkommentare für die Festspiele in Salzburg, Luzern, Grafenegg, Würzburg und Dresden, für Orchester wie die Berliner und die Münchner Philharmoniker sowie für den Bayerischen Rundfunk und die Neue Zürcher Zeitung.

The Artists

Samuel Hasselhorn

Baritone

Baritone Samuel Hasselhorn studied with Marina Sandel and Malcolm Walker and is a winner of the 2018 Concours Reine Elisabeth and the 2021 inaugural prize of the Franz Schubert Society Barcelona. He was an ensemble member at the Vienna State Opera and subsequently at the Nuremberg Staatstheater, and today performs as a guest artist at major theaters such as the Frankfurt Opera, Deutsche Oper Berlin, La Scala in Milan, Opéra Bastille in Paris, and Vienna’s Theater an der Wien. This current season, he makes debuts at the Gran Teatre del Liceu as Count Almaviva in a new production of Mozart’s Le nozze di Figaro and at the Baden-Baden Easter Festival as the Herold in Lohengrin conducted by Joanna Mallwitz. He returns to Berlin’s Staatsoper Unter den Linden in Strauss’s Die schweigsame Frau under Christian Thielemann and for the world premiere of Matthias Pintscher’s Das kalte Herz. An internationally acclaimed lied performer, Samuel Hasselhorn regularly collaborates with pianists such as Helmut Deutsch, Malcolm Martineau, and Joseph Middleton and this season gives recitals at London’s Wigmore Hall, the Hugo Wolf Academy in Stuttgart, and at the Schubertiade Schwarzenberg-Hohenems. As part of his “Schubert 200” project with pianist Ammiel Bushakevitz, which is set to conclude in 2028, he has recorded songs of Franz Schubert written exactly 200 years earlier. The first two releases won the Diapason d’or de l’année and the German Record Critics’ Award. He made his Pierre Boulez Saal debut during the 2022 Schubert Week.

November 2025

Ammiel Bushakevitz

Piano

Ammiel Bushakevitz was born in Jerusalem, grew up in South Africa, and studied piano in Leipzig and Paris. Among his teachers are Pierre-Laurent Aimard, Phillip Moll, Alfred Brendel, and Dietrich Fischer-Dieskau. Appearances as a soloist, chamber musician, and lied pianist have taken him to venues including New York’s Carnegie Hall, London’s Wigmore Hall, the Philharmonie de Paris, Konzerthaus Berlin, Concertgebouw Amsterdam, the festivals of Salzburg, Lucerne, Heidelberg, and Aix-en-Provence as well as the Schubertiade festivals in Schwarzenberg-Hohenems, Vilabertran, and Tel Aviv. In addition to Samuel Hasselhorn, he has collaborated with singers such as Christian Gerhaher, Julia Kleiter, Thomas Hampson, Katharina Konradi, Konstantin Krimmel, Dame Felicity Lott, Anna Prohaska, and Anna Lucia Richter. In 2013, he released his debut solo album featuring works by Franz Schubert. Ammiel Bushakevitz regularly teaches master classes for young pianists in Israel, Europe, Asia, Africa, and the Americas. He is an Edison Fellow of the British Library and artistic director of Les Voix d’Orphée.

November 2025